Das System der (Deutschen) Gesetzlichen Unfallversicherung. Wie es gedacht war. Und was daraus heute wurde. Und warum.

Hinweis: Diese Site (Kapitel) können Sie auch direkt aufrufen oder verlinken unter dem kurzen Link www.ansTageslicht.de/GUV. Unter dem Link www.ansTageslicht.de/DGUV erreichen Sie eine andere Site, in der das Zusammenspiel zwischen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und der Branche der Arbeitsmedizin dokumentiert ist.

Das historische Umfeld im 19. Jahrhundert

Gerhart HAUPTMANN's "Die Weber" und den darin beschriebenen Aufstand kennt jeder, Karl MAY's sozialkritischer Roman "Der verlorene Sohn oder der Fürst des Elends" aus dem Jahr 1883, der ebenfalls das Elend dieser Berufsstandes in Form eines Detektivromans beschreibt, ist weniger bekannt. In England ist es Charles DICKENS, in Frankreich Emile ZOLA ("Germinal"), die die erbärmlichen Verhältnisse der Arbeiterklasse zu Zeiten der "Hochindustrialierung" in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts literarisch aufarbeiten, was Karl MARX und Friedrich ENGELS gerade politisch-ökonomisch ergründet haben.

Auf einer anderen Ebene: neue Betriebe, die Innovationen lukrativ verwerten wollen: die Chemiefabriken BASF, Hoechst und Bayer. Kurz darauf tüfteln Gottfried DAIMLER und Carl BENZ an völlig neuartigen Motoren, in den USA hat gerade EDISON die elektrische Glühbirne erfunden und Robert KOCH in Berlin den Tuberkuloseerreger entdeckt. Die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse sind total gespalten: in reich und arm. Dazwischen die (groß)bürgerliche Mittelschicht.

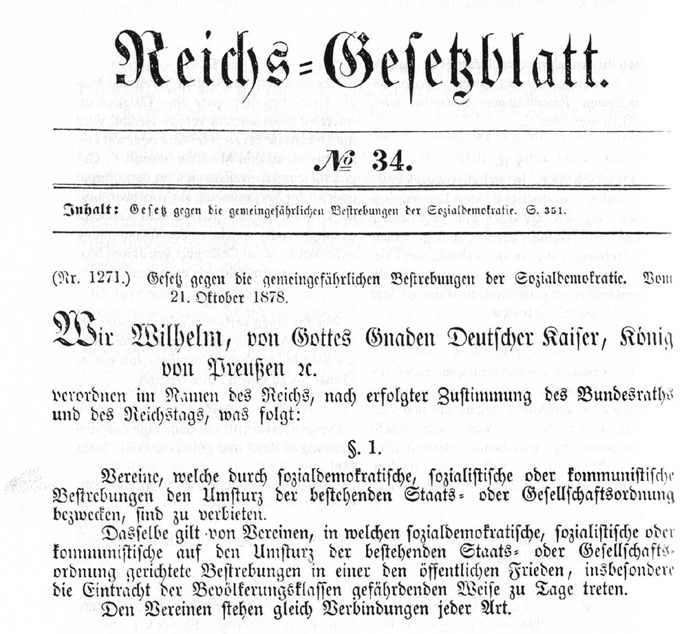

Namen wie Ferdinand LASSALLE oder August BEBEL, die eine "Sozialdemokratische Arbeiterpartei" auf den Weg bringen, machen einem Mann Angst, der als patriarchalischer Machtpolitiker agiert und die Allüren eines Gutsherrenbesitzers pflegt (der er auch ist), um Deutschland groß nach außen und innen zu machen: Otto von BISMARCK. Der "Eiserne Kanzler" legt sich mit allen an, die seinen politischen Zielen in die Quere kommen, egal ob Katholische Kirche ("Kulturkampf") oder die "Sozialisten".

So bringt er 1878 ein "Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" auf den Weg. Um die Arbeiterschaft, die die Mehrheit der Bevölkerung stellt, nicht ganz vor den Kopf zu stoßen, kündigt er im Rahmen einer "kaiserlichen Botschaft" zunächst das "Krankenversicherungsgesetz von 1883" an, das für einen großen Teil der Lohnarbeiter den Versicherungszwang vorschreibt: die Unternehmer zahlen ein Drittel, die Arbeiter zwei Drittel der Beiträge.

Ein Jahr drauf, 1884, dann ein "Unfallversicherungsgesetz", das die Grundlage der "Gesetzlichen Unfallversicherung" (GUV) bis heute legt. Danach sollen Arbeiter gegen die Folgen von Arbeitsunfällen versichert sein: Heilbehandlung, ggfs. Renten bei Erwerbsunfähigkeit. Die Unternehmen kaufen sich im Rahmen dieser gesetzlich vorgeschriebenen Solidarversicherung, die sie deswegen auch alleine finanzieren müssen, von jeglicher Haftung frei.

Weltweit ist dies eine absolute soziale Neuerung - Deutschland ist auf diesem Gebiet der Sozialpolitik führend.

Die Motive BISMARCK's waren anderen Ursprungs: "Mein Gedanke war, die arbeitenden Klassen zu gewinnen, oder soll ich sagen zu bestechen, den Staat als soziale Einrichtung anzusehen, die ihretwegen besteht und für ihr Wohl sorgen möchte", wird er später in seinen Memoiren schreiben, wenn er sich wegen seiner Entlassung durch Kaiser WILHELM II schmollend auf sein Gut in Friedrichsruh zurückgezogen hat.

Die Innovation bleibt.

Das Konzept der Gesetzlichen Unfallversicherung

Das deutsche Zivilrecht, beispielsweise in Form des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) regelte schon immer sehr ausführlich Schadensfälle und wer dann wem welchen Schaden auf Grund welcher Anspruchsgrundlage entschädigen muss. Und es sah eine sogenannte Gefährdungshaftung vor: Betreiber von potenziell gefährlichen Einrichtungen haften ganz grundsätzlich - der Geschädigte muss also nicht erst beweisen, dass er durch den Betrieb einer potenziell gefährlichen Einrichtung einen Schaden erlitten hat. So gilt es beispielsweise für alle Hausbesitzer, wenn ein Fußgänger durch einen herunterfallenden Dachziegel einen 'Dachschaden' erleidet. Ebenso unterliegt ein Betreiber einer Eisenbahn der Gefährdungshaftung. Allerdings trat das BGB erst 1896 in Kraft.

Die Gesetzliche Unfallversicherung ist analog konzipiert. Ein Unternehmen ist grundsätzlich für die Sicherheit am Arbeitsplatz verantwortlich. Ereignet sich da ein Arbeitsunfall, dann haftet das Unternehmen. Aber nur im Prinzip. Denn um Betriebe in solchen Fällen vor einer potenziellen Pleite oder ganz allgemein vor übermäßigen finanziellen Belastungen zu bewahren, geht die Haftung durch eben die gesetzlich vorgeschriebene Mitgliedschaft in einer solchen Unfallversicherung auf eben diese über. Und deswegen müssen die Unternehmen die Unfallversicherung auch ohne Beteiligung der Arbeitnehmer finanzieren.

Diese spezifischen Unfallversicherungen heißen Berufsgenossenschaften.

Da die Gefährdungen von Branche zu Branche sehr unterschiedlich sind, wurden Berufsgenossenschaften branchenweise gegründet.

Heute gibt es a) derer 9 für den gewerblichen Bereich, nachdem der Gesetzgeber viele kleinere zu Fusionen veranlasst hat, b) 1 landwirtschaftliche BG sowie c) mehrere Unfall- bzw. Feuerkassen der öffentlichen Hand für die öffentlich Bediensteten. Details beschreiben wir hier nicht, im WIKIPEDIA ist das detaillierter dargestellt, im Zweifel von der Gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) selbst, weshalb sich dort auch keinerlei kritische Betrachtungen oder lösungsorientierte Überlegungen finden.

Wir wollen den roten Faden erläutern. Und warum die GUV nicht (mehr) das leistet, was sie eigentlich sollte.

Das sind ihre 2 Kernaufgaben:

- Für Präventionsmaßnahmen bei den Unternehmen bzw. den dortigen Arbeitsplätzen zu sorgen

- und für den Fall, dass doch etwas passiert ist, eine medizinische Behandlung (sofern möglich) zu garantieren, ggfs. eine Entschädigung zu zahlen.

Der heutige Aufbau und die Struktur der (Deutschen) Gesetzlichen Unfallversicherung in Deutschland

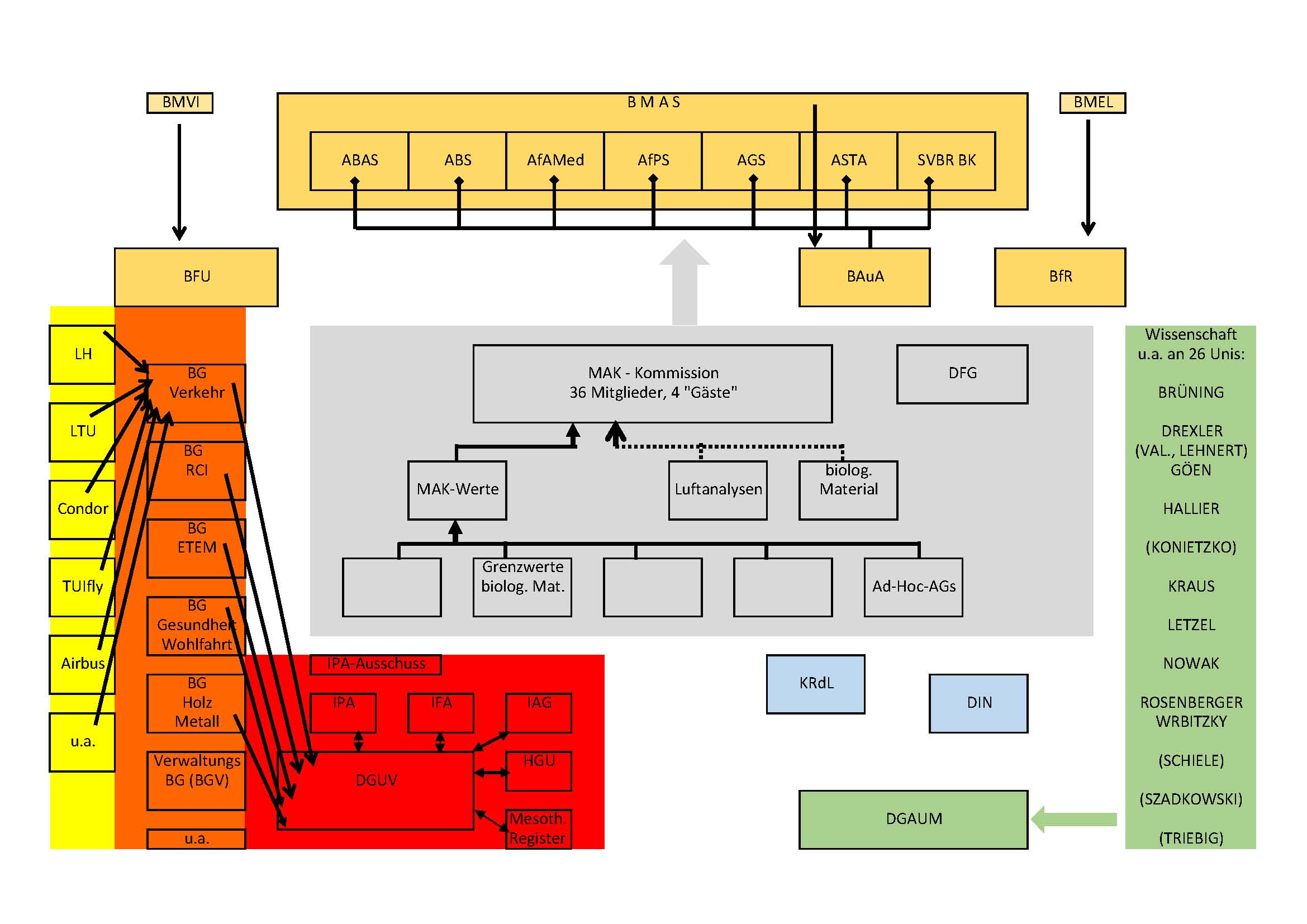

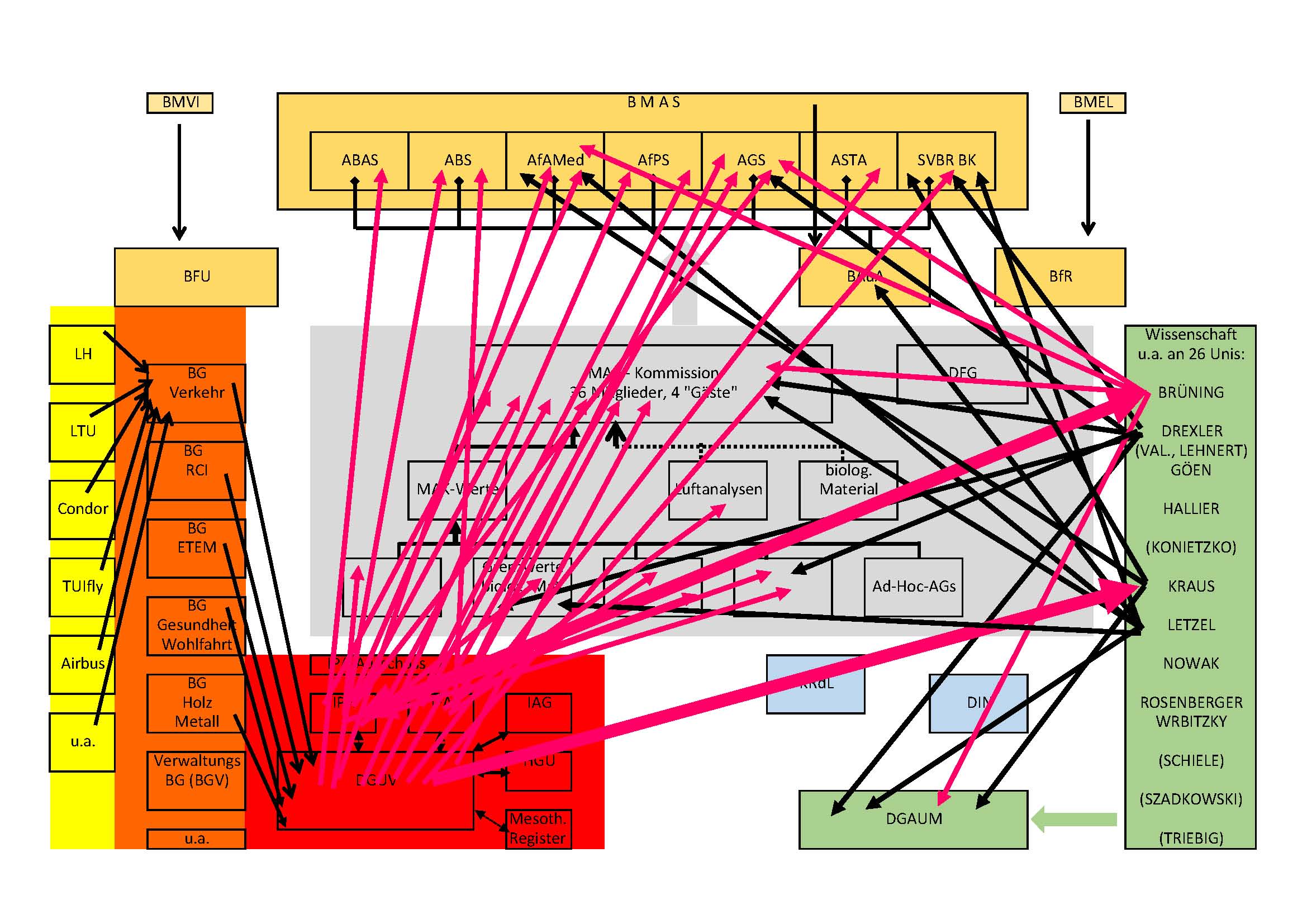

In dem nachfolgenden Schaubild sind alle Institutionen abgebildet, die mit der heutigen Gesetzlichen Unfallversicherung zu tun haben:

Links (hier gelb) sind beispielhaft die Unternehmen des Luftfahrtbusiness skizziert, die ihre zuständige "BG Verkehr" (ocker) finanzieren und über die sie mit allen ihren Beschäftigten versichert sind. Dass wir diese Branche als Beispiel nehmen, hängt mit zwei anderen Dokumentationen zusammen, in deren Rahmen wir diese System-Recherchen durchgeführt haben: www.ansTageslicht.de/Kabinenluft und www.ansTageslicht.de/krankdurcharbeit.

Unterhalb der "BG Verkehr" sind weitere Berufsgenossenschaften genannt wie beispielsweise die "BG RCI" (Rohstoffe und Chemische Industrie). Alle BGs finanzieren ihr gemeinsames Dach, die DGUV, ausgeschrieben: die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (rot). Das ist die Zentrale, in der alle relevanten Fragen einheitlich geklärt und Probleme ebenso einheitlich gelöst werden. Die DGUV e.V. ist - nebenbei vermerkt - als privatwirtschaftlicher Verein organisiert.

Die DGUV e.V. stellt das eigentliche Betriebssystem der GUV dar. Auf die anderen Bereiche (grau, orange, grün) gehen wir etwas später ein:

Um die vielen Aufgaben zentral wahrnehmen zu können, insbesondere Fragen der medizinischen Beurteilung, der Forschung und der Ausbildung ihrer eigenen Mitarbeiter, hat die DGUV viele spezielle Aufgaben out-gesourct: in diverse Institutionen wie beispielsweise das IPA-Institut, einer eigenen Hochschule und andere Einrichtungen, die der DGUV und ihren Interessen bzw. den einzelnen Berufsgenossenschaften zuarbeiten. Zu den zentralen Einrichtungen gehört auch das Deutsche Mesotheliomregister, das hier in einem Extra-Kapitel analysiert ist.

Das recht intransparente System der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und wie es seinen Einfluss auf alle relevanten Entscheidungsebenen geltend macht, haben wir ausführlich durchleuchtet in einem etwas anderen Zusammenhang: www.ansTageslicht.de/krankdurcharbeit, insbesondere in dem dortigen Kapitel "Das Schattenreich", direkt aufrufbar auch unter dem einfachen (Perma)Link www.ansTageslicht.de/DGUV.

Insgesamt setzt das System 16 Mrd. Euro um (Zahlen für 2017). Bezogen auf rd. 67 Millionen unfallhaftplichtversicherte Arbeitnehmer sind das 240 Euro pro Mitarbeiter im Jahr. Bzw. 20 Euro monatlich. Die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung der Arbeitnehmer sind erheblich höher.

1,2 Millionen Arbeitsunfälle wurden 2017 gezählt, davon 16% sogenannte Wegeunfälle. Wegen Anerkennung von Berufskrankheiteiten sind 80.000 Meldungen eingegangen. 22.000 davon wurden anerkannt. Entspricht 28% aller Anzeigen.

Soweit die nackten Zahlen.

Vom Arbeitsunfall zur Berufskrankheit

Versichert waren anfangs nur klassische Arbeitsunfälle. Im Bergwerk bei Grubenunglücken, die nicht eben selten waren. Beim Bau von Gebäuden oder Explosionen in chemischen Fabriken.

Weil man bald merkte, dass gesundheitliche Schäden am bzw. durch den Arbeitsplatz auch schleichend entstehen können, sich also erst nach längerer Zeit bemerkbar machen ("Latenzzeit"), hatte man im Jahr 1926 die GUV auch auf Berufskrankheiten ausgedehnt (mehr unter Warum es so lange gedauert hat, bis Asbest verboten wurde: die ersten 70 Jahre - Asbestchronologie Teil I). Allerdings schlecht organisiert: durch Einfügen eines lapidaren Satzes, dass Berufskrankheiten wie Arbeitsunfälle anzusehen seien.

Dass beim langsamen Ausbrechen einer Krankheit die Materie viel komplexer und schwieriger ist, hat man nicht gesehen. Oder nicht sehen wollen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass sich aus dieser laxen ministerialen und nicht durchdachten Formulierung erhebliche Probleme ergeben. Bis heute.

Arbeitsunfall:

Wenn ein Maler bei seiner Arbeit von der Leiter fällt, ein Berufskraftfahrer bei einem nicht selbst verschuldeten Unfall verletzt wird, dann gilt dies als "Arbeitsunfall". Wenn der Schaden durch medizinische Versorgung, Krankenhausaufenthalt und/oder Reha etc. behoben werden kann, dann geschieht eben dies. Dafür unterhalten die Berufsgenossenschaften (BGs) in Deutschland 9 große Akutkliniken, die auf allerhöchstem Qualitätsniveau arbeiten, bestens eingerichtet sind und medizinische Spezialisten für alle denkbaren Situationen und Krankheitsbilder beschäftigen. Wer also durch einen Arbeitsunfall nicht nachhaltig lebensgefährlich beschädigt wird, hat beste Chancen, wieder zu gesunden und in das Arbeitsleben zurückzukehren, gegebenenfalls mit einer "Minderung der Erwerbsfähigkeit" (MdE), deren finanziellen Einbußen durch eine entsprechende BG-Rente ausgeglichen wird. Verliert ein (automatisch beim Arbeitgeber) versicherter Arbeitnehmer sein Leben, dann hat der Ehepartner Anspruch auf eine ausgleichende Witwen-/Witwerrente.

Der Arbeitsunfall ist, was die Abwicklung eines beruflich bedingten Gesundheitsschadens anbelangt, kein Problem. Das sagen auch alle Anwälte, die damit zu tun haben. Denn der Beweis von Ursache und Wirkung wäre - in aller Regel - einfach zu führen. Juristischen Streit gibt es manchmal, wenn es um die längerfristig auszugleichende (Gesundheits)Schadenhöhe geht.

Die Probleme der GUV beginnen bei der "Berufskrankheit":

Grundsätzlich sind das Schäden gesundheitlicher Art, die sich nicht so einfach wie bei der medizinischen und finanziellen 'Heilung' eines Arbeitsunfalls beseitigen lassen. Meist sind sie länger andauernd, manchmal lebenslang und oft nicht (mehr) heilbar. Soweit zur rein medizinischen Betrachtung. Vor allem aber sind die "beruflich" verursacht.

Da Die Probleme beginnen auf zwei Ebenen:

- zum einen beim Beweis, sprich beim Nachweis von Ursache und Wirkung, der sogenannten Einwirkungskausalität

- zum anderen bei der offiziellen Anerkennung durch den Gesetz- bzw. Verordnungsgeber, dass ein bestimmtes Schadensbild bzw. eine spezifische Krankheit überhaupt berufsverursacht sein kann. Und dies entscheidet die Politik, denn es handelt sich ja um eine "gesetzliche" Unfallversicherung.

Wir beginnen mit dem zweiten Aspekt.

Die anzuerkennenden Gesundheitsschäden bzw. "Berufskrankheiten"

Was überhaupt als - potenziell - arbeitsverursachte Krankheit anerkannt werden kann bzw. darf durch die Berufsgenossenschaften, ist in einer Liste festgehalten. Was da nicht drin steht, zählt nicht. Beziehungsweise: gibt es nicht. Jedenfalls nicht als "Berufskrankheit".

Diese Liste umfasst inzwischen etwas mehr als 80 solcher - potenziell anzuerkennenden - Berufskrankheiten (BK). Ob man im Einzelfall dies dann geltend machen kann, hängt vom Problem des Nachweises ab, worauf wir später zu sprechen kommen.

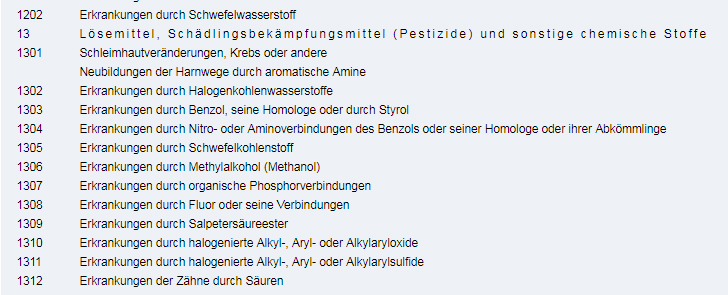

Zunächst zu dieser berühmten "Liste". (Fast) Alles, was die GUV betrifft, ist inzwischen im Sozialgesetzbuch (SGB) geregelt, und zwar im Teil II: SGB VII. So liest man das als Abkürzung.

Die Liste mit den anerkannten BK's findet sich z.B. auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA): Dokumente zu den Berufskrankheiten sowie dazugehörigen Merkblättern. Sie sind nach verursachenden Stoffen und Krankheitsbildern geordnet bzw. nummeriert. "BK 4103" steht beispielsweise für "Asbestose", "BK 4104" asbestverursachten Lungen- oder Kehlkopfkrebs usw. Unter der Listennummerierung "13xx" finden sich beispielsweise sogenannte Lösungsmittel und giftige chemische Substanzen. All diese anzuerkennenden Berufskrankheiten (BKs) werden immer in der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) aufgenommen und sind da offiziell gelistet. Hier ein kleiner Auszug:

Problem 1 bei der BK-Liste:

Wie bereits gesagt: Was da nicht drinsteht, steht nicht drin. Und wird nicht berücksichtigt. Grundsätzlich nicht. Zwar gibt es eine aufweichende Regelung einer "Wie-Berufskrankheit", wenn beispielsweise ein Krankheitsbild gerade in der Diskussion ist und absehbar in die BK-Liste aufgenommen wird, aber eben noch ist. Aber das sind Ausnahmefälle. Und diese Ausnahmefälle, sind, wie wir inzwischen wissen, äußerst selten. Und ebenso mit hohen Hürden verbunden. Und deren Überwindung man im Zweifel vor Gericht einklagen muss.

Weil die medizinische Erkenntnis und der medizinische Fortschritt oft (sehr) lange braucht, bis er Eingang in das dafür zuständige Gremium findet, kann es Jahre dauern, bis eine Berufskrankheit - ganz offiziell - als solche anerkannt wird. Das zuständige Gremium heißt "Ärztlicher Sachverständigenbeirat 'Berufskrankheiten'" und ist formal beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales installiert. Dort sind Damen und Herren unterschiedlicher Professionen vertreten: Vertreter der Branche Arbeitmedizin, Landesgewerbeärzte, Vertreter des Systems der GUV.

Problem 2 bei der BK-Liste:

Die Interessen der Vertreter sind höchst unterschiedlich.

- Die Interessensvertreter der GUV möchten möglichst wenig neue BKs anerkannt wissen. Denn jede neue kostet.

- Wie die Arbeitsmediziner diskutieren und am Ende auch votieren, hängt von deren Interessenslage ab. Sind sie an regelmäßigen Gutachtenaufträgen seitens der GUV interessiert, dürfen sie nicht allzuoft gegen die Interessen der GUV auftreten. Was Arbeitsmediziner berichten, wenn sie zu häufig gegen die Interessen der Berufsgenossenschaften begutachten, werden wir weiter unten dokumentieren.

Es lassen sich jedenfalls klare Abhängigkeitsmuster bei den Interessen identifizieren.

Problem 3 bei der BK-Liste:

Die Gremienarbeit ist ehrenamtlich, Honorare gibt es nicht, nur eine Aufwandsentschädigung. Da Arbeitsmediziner in der Regel Hochschullehrer sind, Vorlesungen halten, wissenschaftlich publizieren (müssen), Doktoranden betreuen, oftmals eine arbeitsmedizinische Klinik leiten, Vorträge halten, ist die Mitarbeit im "Ärztlichen Sachverständigenbeirat 'Berufskrankheiten'" zwar eine willkommene Auszeichnung, erfordert aber immense Zeit, wenn man sich gründlich vorbereiten, etwa in neue Problemfelder einlesen will. Das Gremium hat keinen eigenen wissenschaftlichen Unterbau.

Ganz anders sind da die "Hauptamtlichen" des GUV-Systems aufgestellt. Sie machen das qua Job. Sie können auf fast unbegrenzte Ressourcen zurückgreifen, sich bestens vorbereiten und so das Geschehen lenken. Und so dominiert ganz oft die Macht des Faktischen.

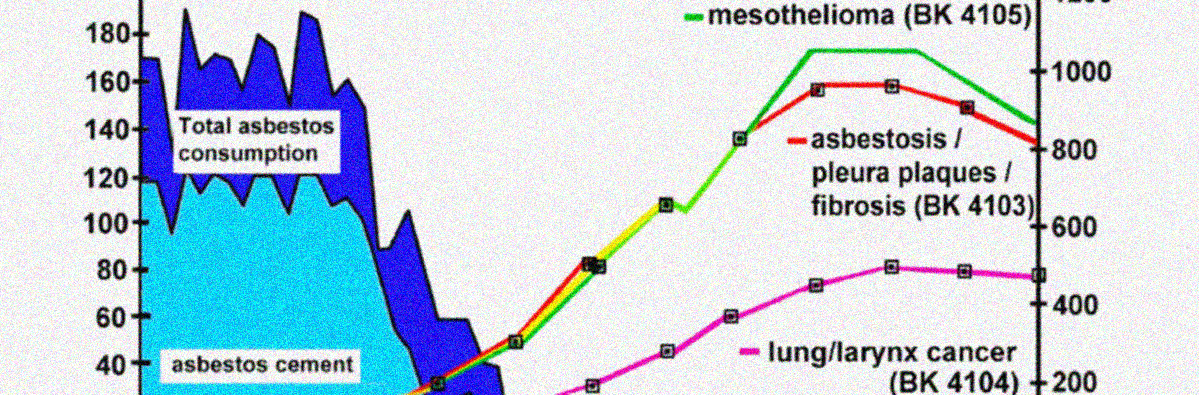

Die Anerkennung eines unabhängig von einer Asbestose asbestinduzierten Lungenkrebs etwa, von dem man schon seit sehr langer Zeit wusste, wurde mühsam erst durch Einführung eines "25 Faserjahre-Modells" möglich - nachdem das Asbestverbot in Kraft getreten war. Und das auch erst nach zähen Diskussionen im Sachverständigenrat (mehr dazu unter Warum es so lange gedauert hat, bis Asbest verboten wurde: die darauffolgenden 50 Jahre - Asbestchronologie Teil II).

Dass währenddessen viel anderes 'liegen bleibt', liegt in der Natur der Sache. Dieses 'Liegen-bleiben' bedeutet gleichzeitig, dass Menschen, die im Rahmen ihrer Arbeit aufgrund meist unzureichender Vorsorgemaßnahmen krank geworden sind, völlig unberücksichtigt bleiben. Ob dies mit der "Würde des Menschen vereinbar" ist, hat offenbar noch niemand vom Verfassungsgericht klären lassen. Es gibt nämlich wenig Grund, die BKV nicht öfters anzupassen, sprich den Ablauf des Entscheidungsgeschehens relevanter Fragen und Krankheitsprobleme stringenter zu organisieren. Man müsste es nur wollen.

Bei anderen Verordnungen, die ebenfalls das Wohl des Menschen im Fokus haben, funktioniert das: bei der Verordnung (VO) über die Höchstmengen von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittelrückständen, bei der VO über Höchstmengen an Schadstoffen in Lebensmitteln oder auch bei der VO, die klärt, was als "nicht geringe Mengen" bei Dopingmitteln gilt. Sie alle werden kontinuierlich neueren Erkenntnissen angepasst.

Aber rd. 80 anerkannte beruflich bedingte Krankheitsbilder aufgrund gefährlicher Stoffe (siehe den Auszug der obigen BK-Liste) in knapp 100 Jahren ist nicht eben viel.

Interessen und Einflussnahme bei der BK-Liste durch das GUV-System

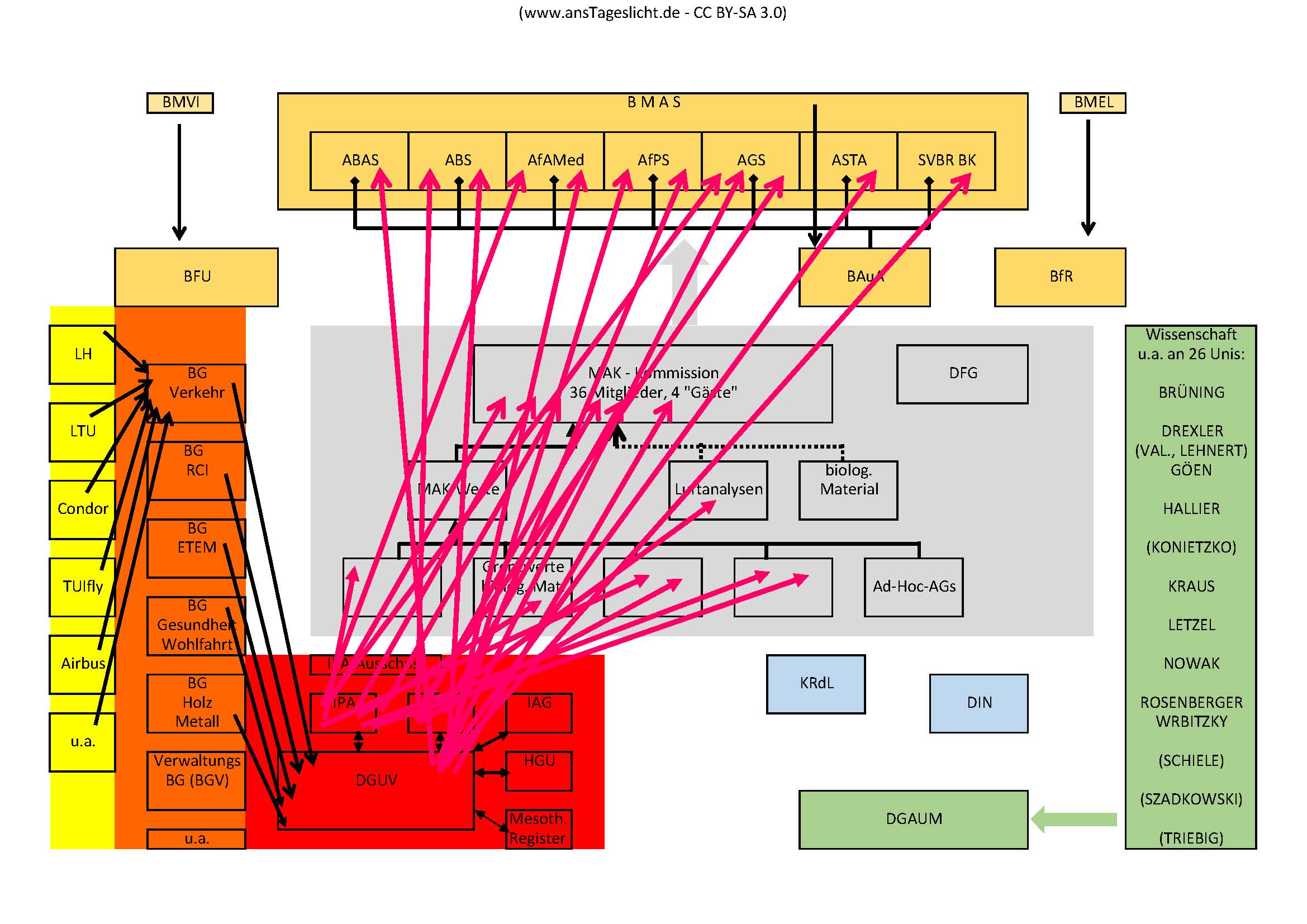

Wie die DGUV und Vertreter aus einzelnen ihrer Institutionen Einfluss nehmen können auf das für die BK-Liste relevante Entscheidungsgremium "Ärztlicher Sachverständigenbeirat 'Berufskrankheiten'" haben wir hier grafisch aufbereitet.

Gleichzeitig hat das GUV-System Abgesandte in anderen relevanten Arbeitsausschüssen, die beim BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales und hier orange unterlegt) angesiedelt sind, und entscheidungsrelevante Vorlagen zuliefern, z.B. beim "AGS", dem "Ausschuss für Gefahrstoffe", dem "ASTA" - "Ausschuss für Arbeitsstätten" u.a.m.

Ebenso ist abgebildet, in welchen Gremien und Arbeitsgruppen der sog. MAK-Kommission (grau markiert) die DGUV vertreten ist. Die MAK-Kommission legt die "Maximale Arbeitsstoff-Konzentration", konkret die Grenzwerte giftiger Substanzen fest.

All diese Verbindungslinien sind detaillierter erklärt in einem etwas anderen Zusammenhang unter www.ansTageslicht.de/DGUV. Hier greifen wir auf die dortigen Analysen zurück:

Die Rolle der Arbeitsmedizin(er)

Die Vertretung der Interessen der Berufsgenossenschaften durch ihr zentrales Dach DGUV in all diesen Gremien ist die eine Seite. Die andere betrifft die Branche der sogenannten Arbeitsmedizin, ein kleinerer Zweig der Medizinwissenschaft und Medizinausbildung. Die Besonderheiten dieser Branche bzw. Wissenschaftsdisziplin haben wir an anderer Stelle gewürdigt: Humanmedizin versus Arbeitsmedizin sowie Die Erlanger VALENTIN-Schule. Oder: wie man die herrschende Meinung organisiert.

Auch bei den Arbeitsmedizinern lassen sich klare Abhängigkeitsmuster bei den Interessen identifizieren. Vor allem dann, wenn Arbeitsmediziner, die oft auch Hochschullehrer, also in Forschung und Lehre aktiv sind, Nebeneinkünfte durch Gutachtenaufträge erzielen. Insbesondere wenn sie dies aufgrund einer Beauftragung durch eine Berufsgenossenschaft oder durch die DGUV tun. Bei der Beauftragung durch die Sozialgerichte, wenn es um die Anerkennung von Berufskrankheiten zum juristischen Streit kommt, liegt die Situation ein wenig anders.

In der Regel ist es selten, dass Menschen über ihre eigenen Interessenskonflikte gerne reden. Schon deswegen, weil die Eigenwahrnehmung in der Regel etwas anderes ist als die Fremdwahrnehmung, wie dies Psychologen regelmäßig betonen. Und viele sehen solche Konflikte nicht, weil sie sich - wie die Soziologen es nennen - in einer "kognitiven Falle" befinden (auch unter dem Oberbegriff "kognitive Dissonanz" bekannt).

In einem Sammelband mit dem Titel "Ethik in der Arbeitsmedizin", herausgegeben von den Arbeitsmedizinern Xaver BAUR, Stephan LETZEL und Dennis NOWAK, sind Erfahrungen auf den Seiten 110 folgende einige solcher Erfahrungen wiedergegeben, was passiert, wenn man gegen die Interessen des GUV-Systems begutachtet:

- Prof. Dr. med. Hans-Joachim WOITOWITZ:

"Nachdem ich das Präventionskonzept dieser Berufsgenossenschaft [BG N] im Rahmen des § 3 Berufskrankheiten-Verordnung sowohl im Bundesarbeitsministerium und im Forschungsministerium als auch auf wissenschaftlichen Tagungen wegen des Fehlens einer wissenschaftlich qualitätsgesicherten Evaluierung kritisiert habe, brach die Auftragsverteilung zu diesen Gutachten weitgehend ab." - Prof. Dr. med. Xaver BAUR:

"Nachdem ich mich in diesen Gutachten kritisch mit der Moerser Konvention zur Begutachtung der Silikose auseinandergesetzt und die Anerkennung beginnender Silikosestadien empfohlen habe, erhielt ich nahezu schlagartig keine Aufträge mehr zur Begutachtung der Silikose."

Nun könnte man sagen, dass dies nicht ganz so verwunderlich sei, weil beide eben genannten Mediziner ohnehin als Quergeister in dieser Branche gelten. Aber es betrifft ganz offenbar auch jene, die sich eher dem Mainstream der Arbeitsmedizin verpflichtet fühlen:

- Prof. Dr. med. Hans DREXLER:

"Nachdem ich mich kritisch mit dem Arylamin-Richtwert von Herrn Kollegen Brüning [Chef des DGUV-eigenen IPA-Instituts] auseinandergesetzt habe, erhalte ich nur noch selten ein Harnblasen-Ca zur Begutachtung." - Prof. Dr.med. Dennis NOWAK:

"Nachdem ich mich in Gutachten bei der Erläuterung der erforderlichen Maßnahmen nach § 3 Berufskrankheiten-Verordnung kritisch mit dem Präventionskonzept der BGN. dass in meinen Augen nicht ausreichend validiert ist, auseinandergesetzt habe, erhielt ich keine Gutachtenaufträge mehr."

So bleibt die Frage, wie jeder mit einer solchen Situation umgeht: Bei seiner Meinung bleiben oder diese aufweichen (lassen)?

Wir sind in anderem Zusammenhang (www.ansTageslicht.de/krankdurcharbeit) zu der Einschätzung gekommen, dass sich die Mehrzahl der Arbeitsmediziner wohl eher dem Mainstream, sprich der herrschenden Meinung, verpflichtet fühlt als dass sie Positionen verteidigen, die nicht dem Interessenbündel des GUV-Systems entspricht.

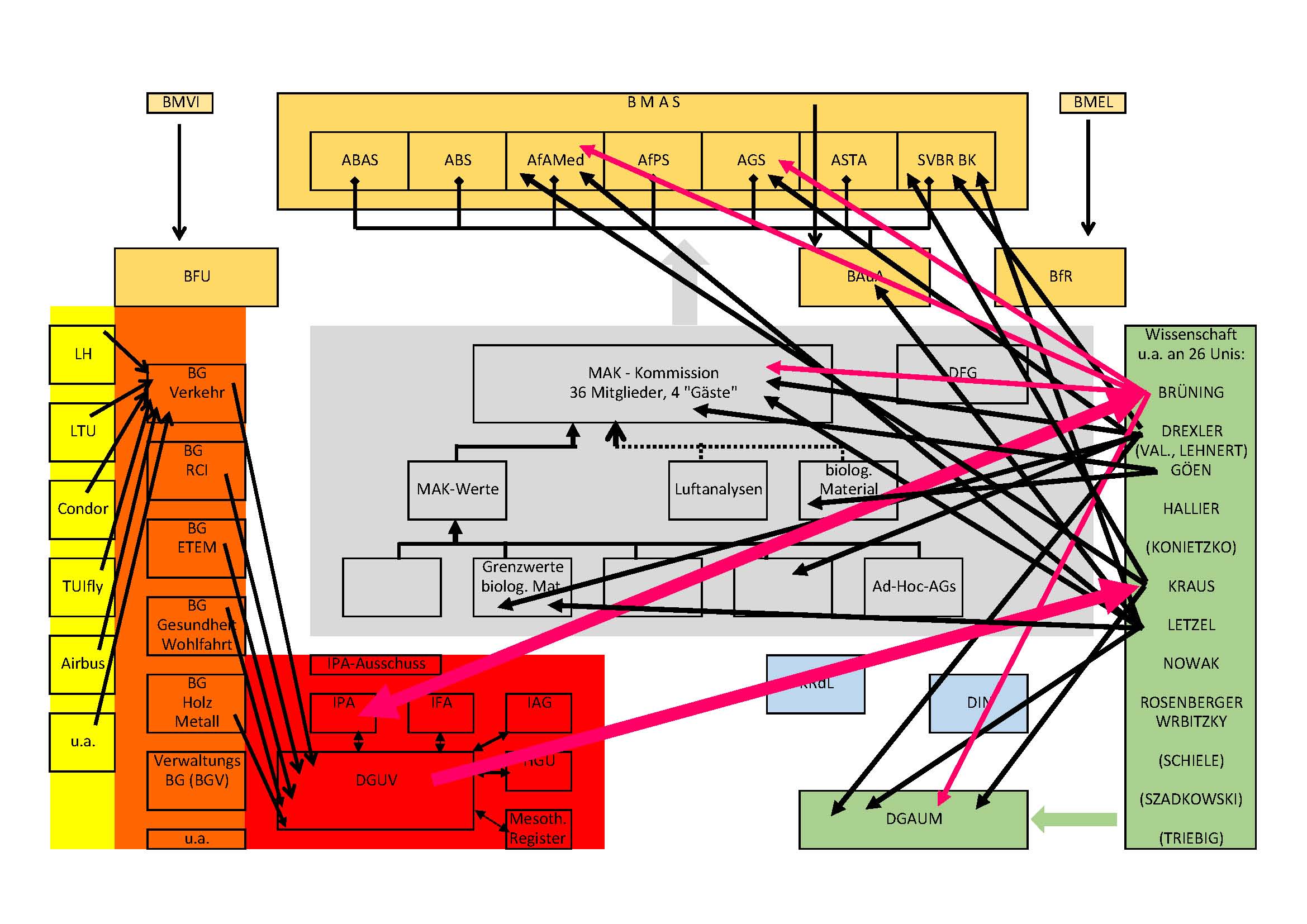

Wir haben uns in diesem Kontext nur vier von mehreren Hundert Arbeitsmedizinern herausgegriffen und uns deren Interessensmuster bzw. potenziellen 'Abhängigkeiten' angeschaut. Dies ist in der folgenden Grafik veranschaulicht:

Interessensverflechtungen zwischen DGUV und Arbeitsmedizin

Schaltet man beide Vernetzungbilder zusammen, aus denen die potenzielle Einflussnahme in Gremien und die Durchsetzungsmöglichkeit spezifischer Interessen hervorgeht, dann sieht das Bild so aus:

Nochmals der Hinweis: Die Branche der Arbeitsmedizin ist hier nur mit 4 von mehreren Hundert Arbeitsmedizinern vertreten, allerdings hier fokussiert auf 4 von etwa 100 Hochschullehrern. Außerdem zeigt die Vernetzungsgrafik nicht, a) wer b) wie oft und c) mit welcher Zielrichtung Gutachtenaufträge seitens der GUV und/oder den Sozialgerichten übernimmt.

Ist also der Eindruck nicht ganz falsch, dass das Tempo von medizinischen Innovationen, was Erkenntnisprozesse und Heilungsmethoden anbelangt, in der Humanmedizin flächendeckend um Längen höher und von weit mehr Empathie geprägt ist als das Erkenntnisinteresse und der Anerkennungswille im Mainstream der Arbeitsmedizin, soweit es die beruflich verursachten Gesundheitsschäden mit all ihren finanziellen und sozialen Folgen der Berufskranken betrifft?

Die "Einwirkungskausalität": der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung im "Vollbeweis"

Wer bei der Arbeit, beispielsweise als Maler, von der Leiter gefallen ist und sich dabei den Arm gebrochen hat, wird kaum Schwierigkeiten haben, den Zusammenhang zwischen Sturz bei der Arbeit und seinem gesundheitlichen Schaden zu beweisen. Wer aber durch eine Belastung mit Asbeststaub nach mehreren Jahren eine Asbestose, einen Mesotheliomkrebs oder einen Lungenkrebs bekommt, der hat genau diese Probleme: den ursächlichen Zusammenhang zu nachzuweisen. Und zwar im sogenannten Vollbeweis. Das ist oft einfach nicht mehr möglich. Aber trotzdem ist der Schaden da.

Nachweis-Problem Nr. 1:

Bei vielen beruflich verursachten Gesundheitsschäden, gerade bei Asbest, sind die Zeiträume zwischen der Belastung mit Asbeststaub und dem Ausbrechen der Krankheit sehr groß. Diese "Latenzzeit" kann 10, 20, 30 oder bis zu 40 Jahren betragen. Wer hat da noch detaillierte und beweiskräftige Unterlagen,

- bei welchem Arbeitgeber

- man bei welcher Tätigkeiten über den ganzen Tag

- wie oft in der Woche

- und wie lange in Stunden gerechnet

- und dabei in welcher "Dosis" bzw. Konzentration

man beispielsweise einer Asbeststaubbelastung ausgesetzt war?

Genau hier fangen die Probleme beim Nachweis der "Einwirkungskausalität" an.

Nachweis-Problem Nr. 2:

Wer in diesen vielen Jahren oder Jahrzehnten glaubwürdig nachweisen kann, dass er

- so gut wie nie Alkohol getrunken

- und eigentlich auch niemals geraucht hat,

- und ansonsten keinen weiteren Lastern gefrönt hat

hat schon einmal grundsätzlich bessere Karten. Denn dann ist bei der ersten Bewertung durch eine Berufsgenossenschaft und/oder einer späterern Begutachtung durch einen Mainstream-Arbeitsmediziner zumindest ein Gegenargument ausgeschlossen, dass die fragliche Krankheit auf andere Ursachen zurückgeführt werden kann. Dann muss man allerdings immer noch damit rechnen, dass Begründungen kommen wie jene, dass es sich um "eine schicksalshafte Erkrankung" handele, wenn der Gutachter keine oder keine ausreichende Einwirkungskausalität feststellt.

Nachweis-Problem Nr. 3:

In den meisten Fällen muss dieser Nachweis im "Vollbeweis" geführt werden. Konkret muss 1) die "haftungsbegründende" und danach dann 2) die "haftungsausfüllende" Kausalität nachgewiesen werden.

Was das bedeutet, erklären wir anhand einer Erläuterung durch das Sozialgericht Mannheim in einem Urteil aus dem Jahr 2006 (Az: S 11 U 489/00):

„Für die Anerkennung einer BK (Berufskrankheit) ist ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit und einer schädigenden Einwirkung einerseits (haftungsbegründende Kausalität) und zwischen der schädigenden Einwirkung und der Erkrankung andererseits (haftungsauslösende Kausalität) erforderlich. Dabei müssen die Krankheit, die versicherte Tätigkeit und die durch sie bedingten schädigenden Einwirkungen einschließlich deren Art und Ausmaß mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden. Für die Beurteilung des Zusammenhangs zwischen versicherter Einwirkung und Erkrankung gilt bei einer Berufskrankheit ebenso wie beim Arbeitsunfall die Theorie der wesentlichen Bedingung. Danach genügt abweichend von einer naturwissenschaftlich-philosophischen Kausalitätsbetrachtung nach der Bedingungs- und Äquivalenztheorie nicht jedes Glied in einer Ursachenkette, um die Verursachung zu bejahen, weil dies zu einem unendlichen Ursachenzusammenhang führt.

Als kausal und im Sozialrecht erheblich werden vielmehr nur solche Ursachen angesehen, die wegen ihrer besonderen Beziehung zu dem Gesundheitsschaden und dessen Eintritt ‚wesentlich‘ beigetragen haben. Das heißt, dass nicht jeder Gesundheitsschaden, der durch ein Ereignis naturwissenschaftlich verursacht wird, im Sozialrecht als Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit anerkannt wird, sondern nur derjenige, der ‚wesentlich‘ durch das Ereignis verursacht wurde. Welche Ursache wesentlich ist und welche nicht, muss aus der Auffassung des praktischen Lebens über die besonderen Beziehungen der Ursache zum Eintritt des Gesundheitsschadens abgeleitet werden (BSGE 1, 72, 76; 1, 150; 13,175).“

Dieses Urteil bzw. diese darin enthaltenden Erklärungen haben wir deshalb ausgewählt, weil wir anhand dieses Falles zeigen können, welch große Spielräume in den Bewertungen seitens der Gutachter und der Sozialgerichte enthalten sind. Im fraglichen Fall hatte das SG Mannheim die Anerkennung einer BK abgelehnt. Ebenso das daraufhin eingeschaltete Landessozialgericht (LSG). Weil dessen Richter einen formalen Fehler in der Prozessführung begangen hatten, war es dem Anwalt gelungen, vors Bundessozialgericht (BSG) zu ziehen. Hier hatten die Richter den Formfehler gesehen, das Verfahren wieder zurück an das LSG in Darmstadt verwiesen - versehen mit der Empfehlung, das Vorliegen einer BK doch noch mal zu prüfen.

Wenn Richter an einem LSG einen solchen Wink mit dem Zaunpfahl 'von oben' bekommen, bleibt ihnen nichts anderes übrig als zu reagieren. Und beauftragten den selben Gutachter, der zuvor auf Ablehnung plädiert hatte. Der konnte jetzt auf einmal eine BK erkennen. Und ebenso die Richter. Der Fall war gelaufen. Diesesmal positiv.

Wir haben dieses Fallbeispiel in einem etwas anderen Zusammenhang ausführlich dokumentiert: 1 Gutachter - 2 Meinungen: Prof. Dr. med. Stephan LETZEL.

Ein symptomatisches Fallbeispiel?

Die Ergebnisse im Allgemeinen und in Einzelfällen

Von knapp 80.000 sogenannter Verdachtsanzeigen auf eine BK im Jahr 2017 wurden knapp 22.000 als "BK anerkannt - über alle rund 80 potenziell anzuerkennenden Berufskrankheiten. Das ist deutlich weniger als ein Drittel. Ein Jahr zuvor betrug die Anerkennungsquote 28%.

"Anerkennung" bedeutet aber bei der GUV nicht unbedingt auch finanzielle Entschädigung. Die Anzahl derer, die wegen Arbeits- bzw. Berufsunfähigkeit eine Rente beziehen (müssen), liegt nochmals niedriger: bei 6%. In absoluten Zahlen: 5.084 Personen (von 79.774 offiziellen Meldungen).

Die Anerkennungsquoten bei den asbest- bzw. arbeitsbedingten Gesundheitsschäden haben wir unter Asbest: die 4 tödlichen Schadensbilder dokumentiert.

Welcher finanzieller und vor allem kräftemäßiger, teilweise auch psychischer Aufwand notwendig ist, um zu seinem Recht zu kommen, haben wir an 2 Beispielen sehr ausführlich rekonstruiert: einem, das nach 7 Jahren positiv ausgegangen ist, das andere nach 36 Jahren negativ für die Kläger vor den Sozialgerichten. Denn dies ist der Weg, den man beschreiben muss, wenn man in den über zwei Dritteln Ablehnung seinen "gesetzlichen" Anspruch aus der "Unfallversicherung" durchzusetzen versucht:

- 36 Jahre: 11 Asbestgutachter, 30 Gutachten und kein Ende. Hier geht der Prozess jetzt (2019) in die zweite Instanz. Der Asbestgeschädigte ist längst tot.

- Positiv ausgegangen - nach 7 Jahren und unter Einschaltung des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestags - ist der Fall eines Bierbrauers, der 30 Jahre lang mit Asbest und anderen Stoffen zu tun gehabt hatte. Auch er ist längst tot. Zur Erklärung: Asbest wurde zur Filterung nach dem Brauvorgang bis in die 80er Jahre eingesetzt: "Dem Ministerium stehen gegenüber den Berufsgenossenschaften fachlich wie dienstrechtlich keine Weisungs- oder Aufsichtsrechte zu"

- Ähnliche Beispiele finden sich in einem ähnlichen Kontext unter www.ansTageslicht.de/BK1317 oder auch www.ansTageslicht.de/Lehnert

Strategien einer biologischen Lösung?

Die "Parität" bei der Gesetzlichen Unfallversicherung: Theorie versus Praxis

Um ein Gleichgewicht der Interessen zwischen Arbeitgebern, die die GUV alleine finanzieren müssen, und den versicherten Arbeitnehmern bei den Berufsgenossenschaften herzustellen, sind die BGen "paritätisch" aufgestellt: in den formal wichtigen Gremien wie Vorstand und Vertreterversammlung sind Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gleichermaßen vertreten. So die Theorie, die formal auch so praktiziert wird.

Auf der praktischen Ebene sieht das - wie so oft - ganz anders aus.

- Problem der realen "Parität" Nr. 1:

In der Realität stoßen gedrillter Sachverstand und Know-how auf weniger Sachverstand und weniger Fachwissen aufeinander. Der gesamte BG- und DGUV-Apparat setzt sich aus Mitarbeitern zusammen, die ihr berufliches Metier a) hauptamtlich und b) in der Regel schon längere Zeit betreuen und verwalten und über mehr faktisches und taktisches Wissen verfügen wie die Vertreter der Arbeitnehmerseite. Die Beschäftigten im System der GUV sind überdies in eigenen Ausbildungsstätten und Hochschulen ausgebildet - nicht in staatlichen und so gesehen unabhängigen Universitäten. Zum Beispiel bei der von der DGUV und letztlich den BGen finanzierten HGU: Hochschule der Deutschen Unfallversicherung in Bad Hersfeld und Hennef.

Die Arbeitnehmervertreter in den "paritätisch" besetzten Gremien, die dann oft über Einzelfälle entscheiden müssen, haben eine solche gezielte Fachausbildung nicht. - Problem der realen "Parität" Nr. 2:

Als Vertreter der Arbeitnehmer fungieren oft Vertreter von Gewerkschaften oder Gewerkschaftsfunktionäre, die das nicht im Hauptberuf machen und in andere Tätigkeiten eingespannt sind.

Wir haben das - im spezifischen Zusammenhang mit dem Problem der potenziell kontaminierten Kabinenluft in Flugzeugen - anhand der BG Verkehr analysiert. Der dortige Arbeitnehmervertreter, Wolfgang STEINBERG (SPD), der gleichzeitig Konzernbetriebsratsvorsitzender des weltweit größten Dienstleisters in Sachen Recycling und Wasserwirtschaft ist, übt weitere 14 Funktionen in anderen Aufsicht- und Verwaltungsräten und anderen Gremien aus. Mehr unter Die Berufsgenossenschaft Verkehr. Oder: Wer nicht krank ist, kostet nichts. Wie man da inhaltlich geschulten und in der komplexen fachmedizinischen Materie versierten Fachleuten Paroli bieten kann, bleibt völlig schleierhaft. - Problem der realen "Parität" Nr. 3:

Und deshalb sieht so die Realität in den Erledigungsausschüssen aus (oft auch als Rentenausschüsse bezeichnet):

Reinhold KONSTANTY, ehemaliges Mitglied im Hauptvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und seinerzeit zuständig für Arbeitsschutz, berichtet uns heute dies: Eine solche Sitzung startet beispielsweise um 16 Uhr, oft erst beginnend mit Kaffee & Kuchen, Dann wird ein Rollwagen hereingeschoben, auf dem 82 Akten liegen. Der oder die BG-Vertreter kündigen an, dass man dafür wohl 2 bis 3 Stunden benötige und dann alles erledigt sei.

In jeder dieser Akte, die aus (sehr) viel Papier besteht, verbirgt sich ein einzelnes (in der Regel verzweifeltes) Schicksal. Denn wer nicht mehr arbeiten kann, obwohl er das möchte, sieht sich in der Regel nicht nur der finanziellen Existenz weitgehend beraubt, sondern auch seines sozialen Status und seiner Gesundheit ohnehin.

180 Minuten dividiert durch 82 Fällle bedeutet: Für jedes Schicksal verbleibt zur Entscheidung 2 Minuten Zeit.

In einem TV-Beitrag des Formats "ZDFzoom", der in Zusammenarbeit mit dem Portal buzzfeed, "Krank durch Arbeit und keiner zahlt", kommt der Betriebsrat Gerhard POPP zu Wort, der bei der BG Holz und Metall in einem solchen Ausschuss sitzt. Er spricht von 50 Fällen in 3 Stunden.

180 Minuten dividiert durch 50 macht immerhin eineinhalb Minuten mehr als im obigen Beispiel: 3 1/2 Minuten pro Schicksal.

Will man so "Parität" zelebrieren - ohne darauf zu achten, ob sie so auch funktionieren kann?

Das Monopol der Gesetzlichen Unfallversicherung heute

Im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherungen gibt es grundsätzlich Wettbewerb: bei den Beiträgen und den Leistungen.

Das System der (Deutschen) Gesetzliche Unfallversicherung funktioniert anders: Es repräsentiert quasi ein Monopol. In dem sind 4 Funktionen konzentriert, auf denen zusammengenommen die einzigartige Macht basiert:

- Die in den zuständigen Gremien - wie beispielsweise dem "Ärztlichen Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten'" - vorbereitenden und faktisch dominierenden Zuarbeiten darüber, was grundsätzlich eine anzuerkennende Berufskrankheit sein solle (vorbereitende Definitionshoheit)

- die Feststellungs- und Ermittlungskompetenz bei den "Einwirkungskausalitäten" im "Vollbeweis" bei allen Anträgen, was von den grundsätzlich anzuerkennenden Berufskrankheiten im konkreten Fall anerkannt werden soll

- die Interpretation dieser Entscheidungen durch ein vielschichtig geprägtes Netzwerk an Gutachtern ("Beratungsärzte", durch regelmäßige Aufträge einbezogene Gutachter)

- und letztlich die Kostenträgerschaft, soweit man berufskrankheitsbedingte Kosten durch Ablehnung nicht auf das System der Gesetzlichen Krankenkassen überwälzen kann.

Wie wir an anderer Stelle beschrieben haben (Das Schattenreich von Arbeitsmedizin und Gesetzlicher Unfallversicherung), kann ein solches geschlossenes System nur ein Interesse haben: Im Gegensatz zu rein wirtschaftlichen Monopolen, die auf Gewinnmaximierung setzen, steht hier das Ziel Ausgaben-, sprich Kostenminimierung im Fokus. Kostenminimierung im Interesse der Unternehmen.

Marktwirtschaft funktioniert, selbst wenn sie sozialverträglich reguliert wird, grundsätzlich anders: Unternehmen müssen alle Kosten tragen, die sie verursachen und dürfen keine Kosten (die sie nicht tragen wollen) "externalisieren", sprich: auf andere überwälzen. Überwälzen dergestalt, dass sie die in ihrer Verantwortlichkeit angefallenen Folgekosten unzureichender Präventionsmaßnahmen auf andere Träger verschieben oder diese den Betroffenen aufbürden, indem sie die nicht entschädigten Arbeitsplatzkranken finanziell im Regen stehen lassen.

So bekommt es jeder Student der Volks- und Betriebswirtschaft beigebracht, so lauten die Lehren der Soziologie oder der Organisationspsychologie und so müsste es auch in der Arbeitsmedizin jedem angehenden Mediziner ins Stammbuch geschrieben werden.

Reformbedarf. Reformbedarf?

Die Bundesregierung sieht "bei der Anerkennung einer Berufskrankheit und der überschaubaren Verfahrensdauer keinen Handlungsbedarf", hat sie auf eine Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag im September 2017 geantwortet. DIE LINKE hatte sich nach dem "Reformbedarf von Berufskrankheiten" erkundigt, ganz konkret deswegen, weil die GUV eigentlich verpflichtet ist, "darauf hinzuwirken, dass jeder Berechtigte die ihm zustehenden Sozialleistungen in zeitgemäßer Weise, umfassend und zügig erhält" (Antwort auf Frage 10).

Ähnlich hat sich die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) bei einer Kleinen Anfrage der GRÜNEN im August 2018 nach dem "Handlungsbedarf bei der DGUV" geäußert: Es sei alles im 'grünen Bereich' und auch die Einschätzung des früheren und langjährigen Vorsitzenden des "Ärztlichen Sachverständigenbeirats 'Berufskrankheiten'", Prof. Dr. med. Hans-Joachim WOITOWITZ könne sie nicht teilen, dass die GUV wie "ein Schutzschild für die Industrie" wirke. Denn:

"In den Selbstverwaltungsgremien der Unfallversicherungsträger und des Spitzenverbandes DGUV sind sowohl die Arbeitgeber als auch die Versicherten [Arbeitnehmer] mit jeweils gleicher Stimmenzahl vertreten. Somit ist ein Höchstmaß an Repräsentanz der unterschiedlichen Interessenslagen in der Selbstverwaltung sichergestellt" (Antwort auf Frage 4).

Wir würden sagen: "Sichergestellt" bei einer solchen Antwort ist allerdings nur die reale Kluft zwischen Theorie und Praxis. Die hilft nicht weiter.

Die (Deutsche) Gesetzliche Unfallversicherung: ein perfektes Monopol - ohne jegliche Kontrolle?

Das zentrale Dach des Systems der GUV wird repräsentiert durch einen privatwirtschaftlichen Verein, der "DGUV e.V." Als kleines Entgegenkommen hat sich die DGUV bereit erklärt, grundsätzlich einer Überprüfung ihrer Finanzen dem Bundesrechnungshof zuzustimmen, weil der keine Befugnis gegenüber privaten Vereinen hat.

Politisch ist die DGUV damit jeglicher politischen Kontrolle entzogen. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags haben als Legislative und oberste Instanz des demokratischen Gemeinwesens keinerlei Möglichkeiten einer Aufsicht oder politischen Vorgabe. Obwohl sich die gesamte Einrichtung "gesetzlich" nennt.

Und das ist die Begründung der Politik:

"Letztendlich hat sich der Gesetzgeber gegen eine Verkörperschaftung des Spitzenverbandes der gesetzlichen Unfallversicherung entschieden. Nach Auffassung der Bundesregierung ergeben sich durch die Rechtsform der DGUV als eingetragener Verein keine Nachteile im Hinblick auf die staatliche Kontrolle. ... Soweit die DGUV die in § 87 Absatz 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) genannten öffentlichen Aufgaben wahrnimmt, untersteht sie der Rechtsaufsicht. Soweit die Aufsicht nicht dem Bundesversicherungsamt übertragen wurde, untersteht die DGUV der Aufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales."

Wie das funktionieren soll, bleibt völlig schleierhaft. Denn weder das BMAS noch das Bundesversicherungsamt haben irgendwelche Kontrollmöglichkeiten wie das BMAS an anderer Stelle schriftlich erklärt hat: "Dem Ministerium stehen gegenüber den Berufsgenossenschaften fachlich wie dienstrechtlich keine Weisungs- oder Aufsichtsrechte zu."

Und "Gleiches gilt im Verhältnis des Ministeriums zum Bundesversicherungsamt."

Somit hat die Politik diese "Gesetzliche" Einrichtung völlig aus der Hand gegeben. Sie sozusagen privatisiert. Das System führt nun ein Eigenleben. Ohne jegliche Kontrollmöglichkeit von außen.

Genau dies ist der Grund, weshalb aus dem, wie es ursprünglich gedacht war, inzwischen etwas anderes daraus geworden ist.

(JL)

Weitere Hinweise:

Wie bereits an einigen Stellen erwähnt, ist auch in etwas anderem Zusammenhang dieses System detailliert rekonstruiert, insbesondere was die vielschichtigen Vernetzungsaktivitäten betrifft: Das Schattenreich: Arbeitsmedizin und Gesetzliche Unfallversicherung.

Als Beispiel haben wir uns eine der neun Berufsgenossenschaften näher angeschaut: Die BG Verkehr. Oder: Wer nicht berufskrank ist, kostet nichts.

Um zu wissen, ob das, was auf politischer Ebene geschieht und bisher geschah, hatten wir im Herbst 2018 die Bundestagsabgeordneten angeschrieben, die in den relevanten Ausschüssen a) Arbeit und Soziales, b) Gesundheit, c) Verkehr und d) Tourismus sitzen, um zu erfahren, ob sie mit diesen Entwicklungen wirklich einverstanden sind. Nachdem der Rücklauf gleich Null war, haben wir in einer zweiten Runde die Ausschussvorsitzenden und Sprecher aller dort vertretenden Parteien angemailt. Geantwortet haben nur die GRÜNEN und die LINKEN. Nun werden wir ein drittes Mal einen Versuch starten, wenn dieses Thema zusammen mit der Süddeutschen Zeitung im März 2019 online gegangen ist: www.ansTageslicht.de/Asbestkrimi. Was bei den neuerlichen Befragungen herauskommt, dokumentieren wir unter www.ansTageslicht.de/wieweiter, wo wir generell die weitere Entwicklung dieser Probleme beschreiben.

Was man tun kann, wenn man sich mit dem System der (Deutschen) Gesetzlichen Unfallversicherung auseinandersetzen muss, ist zusammengestellt unter www.ansTageslicht.de/wkmt - die Akürzung "wkmt" steht für: Was kann man tun? Die dortigen Hinweise und Tipps werden regelmäßig aktualisiert und erweitert.

Online am: 25.02.2019

Aktualisiert am: 16.03.2019

Inhalt:

- Das Schattenreich: Ein Monopol namens "DGUV e.V." organisiert das Kartell der Berufsgenossenschaften

- Das System der (Deutschen) Gesetzlichen Unfallversicherung. Wie es gedacht war. Und was daraus heute wurde. Und warum.

- Berufsgenossenschaft Holz und Metall: "... würde die öffentliche Sicherheit gefährden."

- Die (vermeintliche) "Parität" im System der Gesetzlichen Unfallversicherung: eine Schimäre?

- Nach der Reform ist vor der Reform: das System Berufskrankheit ist krank

- Die "Reform": Was eigentlich passieren müsste bei der Gesetzlichen Unfallversicherung

Tags:

Arbeitsleben | Ärztlicher Sachverständigenbeirat 'Berufskrankheiten' beim BMAS | Berufsgenossenschaft | Berufskrankheit | Betrug | Bundesministerium Arbeit und Soziales (BMAS) | DGUV - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung | Fake Science | Gesetzliche Unfallversicherung | Gesundheit und Leben | Gewerkschaften | Gutachter | Justiz | Kartell | mangelnde Kritik- und Fehlerkultur | Schweigekartell | Wissenschaftskriminalität

Der Text, den Sie hier lesen, gehört zum Themenkomplex

Krank durch Arbeit.

Weitere Bestandteile sind diese Themenschwerpunkte:

- Das System der Gesetzlichen Unfallversicherung

- Gutachter und Justiz

- Die Rolle der Arbeitsmedizin

- 6 Beispiele von Betroffenen

- Die Kfz-Branche. Und ihre Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM)

- Was kann man tun?

Ebenso dazugehörig, aber an anderer Stelle bei uns platziert:

- Kabinenluft im Flugzeug: Gift im Flieger?

- Warum es sol lange gedauert hat, bis Asbest verboten wurde.

Alle diese Themenschwerpunkte bestehen aus mehreren (ausführlichen) Texten, die wir "Kapitel" nennen. Den gesamten Themenkomplex im Überblick können Sie direkt aufrufen und verlinken unter www.ansTageslicht.de/krankdurcharbeit.