Arbeitsschutz in Deutschland: zwischen Schein und Sein

Vorbemerkung

Vereinfacht gesagt funktioniert Arbeitsschutz in Deutschland so:

Es gibt eine Vielzahl von Gesetzen, Vorschriften und Regularien. Die (aller)wenigsten kennen die (alle). Sie sind gut gemeint. Aber für die tägliche Praxis vielfach ungeeignet, weil zu wenig auf den Arbeitsalltag bezogen. Solche Regeln werden regelmäßig von jenen in den Bürokratien und Parlamenten gemacht, die nicht unbedingt das Arbeitsleben abseits von einem Schreibtisch kennen (müssen).

Und so versuchen dann z.B. Großunternehmen der Industrie mit Hilfe ihrer Berufsgenossenschaften daraus einfache Maßnahmen und praktikable Konzepte zu stricken. Solche, die nicht allzuviel Aufwand bedeuten für jene, die das anwenden müss(t)en. Das ist die erste Stufe nach den staatlichen Vorgaben: die 'Übersetzung' dessen, was eigentlich gemeint ist, in weit weniger strenge Vorgaben, besser: möglichst einfache und möglichst wenige. Am besten keine.

Weil dann das, was gesetzlich erlassen, verordnet oder empfohlen wird, nur unzureichend kontrolliert wird - Stufe zwei, weil es zu wenige staatliche Gewerbeärzte, nicht genügend Personal in den Behörden gibt, und weil der Gesetzgeber gleich von vorneherein so gut wie keine Sanktionen erlassen hat, funktioniert Arbeitsschutz für die arbeitenden Menschen recht eingeschränkt. Und das in einem Land, das sich wohlhabend nennt und sich zu den stärksten Volkswirtschaften der Welt zählt.

Wir zeigen, wie absolut sinnvoll gemeinte Vorgaben letztlich immer mehr verwässert werden. Zuvor ein kurzer Blick in die Vorgeschichte: Wie es dazu kam, dass die Politik überhaupt reagieren musste.

Momentaufnahmen politischer und behördlicher Kontrollen

Von "Deutscher Ingenieurskunst" hat man weltweit schon immer gesprochen. Und auch von dem Land, in dem das Auto, der Ottomotor erfunden wurde. Seit 2015 hat diese "Ingenieurskunst" eine weitere Bedeutung erlangt: durch sogenannte Abschalteinrichtungen, englisch: "defeat devices", das Herzstück eines gigantischen Betrugs an Autokäufern und der Umwelt, für den auch ein anderer Begriff steht: Betrugssoftware - jahrelang gedeckt durch die zuständige Kontrollbehörde namens Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), deren Bediensteten ihren Schriftverkehr mit den Autoherstellern regelmäßig "mit industriefreundlichen Grüssen" zu beenden pflegten. Diese "Industriefreundlichkeit" entsprach den Erwartungen auf politisch oberster Ebene, dem Bundeskanzleramt. Bei allen 'Auto-Kanzlern', egal ob weiblich oder männlich und egal aus welcher Partei, war das Wohlergehen der deutschen Autoindustrie, einer Schlüsselindustrie des bundesdeutschen Bruttoinlandsprodukts, immer Chefsache. Und unter diesem politischen Schutzschirm konnten die Unternehmen, allen voran Volkswagen, praktisch machen, was sie für richtig hielten.

Ein ähnlicher Betrug weltweiten Ausmaßes lief unter den Augen des BaFin ab, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: Wirecard. Ein Firmenname, der für Bilanzbetrug, Geldwäsche und kriminelle Machenschaften steht.

Analog zum KBA kümmert sich das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) in keinster Weise darum, weshalb es in Flugzeugen keine Sensoren gibt, die beispielsweise Piloten oder der Crew signalisieren würden, dass gerade ein "Fume Event" im Anmarsch ist, das die gesamte Maschine mit "Maus und Mann" ins Unglück stürzen könnte. Solche Sensoren sind nach europäischem Recht vorgeschrieben, aber keinen kümmerts: Es würde für die Airlines zusätzliche Kosten bedeuten (mehr unter www.ansTageslicht.de/ueberdenwolken). Dem "Lufthansa-Bundesamt", wie das LBA im Branchenjargon genannt wird, sowie der 'hohen Politik' - inklusive der Luftfahrt-Bundeskanzler*innen - liegt das ökonomische Wohl der deutschen Airlines offenbar mehr am Herzen als die Gesundheit derer, für die das Fugzeug der Arbeitsplatz ist.

Eine Liste mit Behörden, denen die Überwachung von eigentlich sinnvoll gemeinten Regelungen obliegt, ließe sich beliebig fortsetzen, egal ob wir einen Blick auf das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) werfen, das im Zusammenhang mit "Glyphosat" die Unbedenklichkeit dieses Pestizids aus der Bewertung des Herstellers wortwörlich in die eigene Zertifizierung übernimmt, oder das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) betrachten, das zwar Handlungsszenarien für eine eventuelle "Pandemie durch Virus Modi-SARS" entwickelt hat, aber dann, wenn ein solcher Virus tatsächlich aus dem chinesischen Wuhan über den Frankfurter Flughafen nach Deutschland schwappt, nichts unternimmt, sondern schweigt.

All dies sind Momentaufnahmen. Sie machen aber eines deutlich: Politik- und Behördenversagen hat, wenn es um Arbeitsschutz und/oder Umweltschutz, sprich die Gesundheit von Menschen geht, System.

Wenn man nicht unmittelbar davon betroffen ist, kann man sich damit abfinden. Wir tun es nicht. Wir wollen das Problem thematisieren und zur Diskussion stellen. Deswegen widmen wir uns hier in diesem Kapitel ausführlich mit der Frage, wie es um "Schein und Sein" bestellt ist, also um die rechtlichen Regelungen von Arbeitsschutz und Umweltschutz, und wie das in der Realität aussieht.

Das Vorspiel

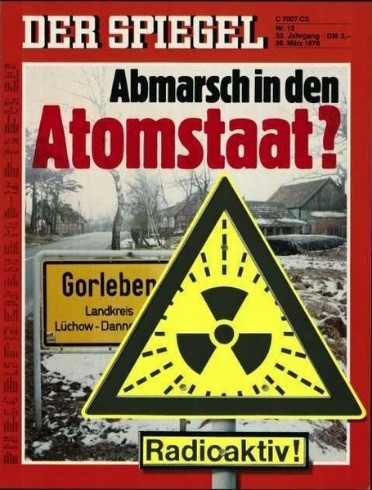

So wie die 60er Jahre gegen Ende - nach dem großen Auschwitz-Prozess - die Jugend zum Rebellieren brachten, setzte sich der zivile Ungehorsam in Gestalt vieler Aktionen und Aktivitäten in den 70er Jahren fort: Es entstand die Bewegung "Atomkraft - nein danke" parallel zur Gründung von Greenpeace, einer weltweit tätigen NGO, ohne die sich das Weltgeschehen auch heute noch nicht mehr erklären lässt.

1976 kam es in der oberitalienischen Stadt Seveso zu einer Explosion in einer Chemiefabrik, die als Zulieferer für die Produktion von "Agent Orange" diente, mit dem die USA im Vietnamkrieg den gegnerischen Dschungel zu entlauben versuchten. Von dem entwichenen Gift, heute bekannt unter dem Kürzel "Dioxin"("2,3,7,8-TCDD") sprach ersteinmal niemand, es galt als unbekannt und was die Folgen waren, konnte die Öffentlichkeit Ende 1976 auf dem Titelbild und einer großen Geschichte der Illustrierten "stern" sehen (rechts im Bild).

Dass dieses Gift und dessen chemischer Vorstufe, das Pentachlorphenol (PCP), längst auch in Deutschland verbreitet war, und zwar in den Körpern von Tausenden von Menschen, die mit Holzschutzmitteln ihre Möbel oder Wohnungen haltbar machen wollten, kam so nach und nach ans Tageslicht, u.a. durch den großen Holzschutzmittel-Prozess, den ersten Umweltprozess in Deutschland überhaupt (mehr unter www.ansTageslicht.de/Holzschutzmittel).

Anfang der 80er Jahre begannen immer mehr Menschen zu begreifen, dass viele chemische Substanzen, die von der Chemieindustrie als Fortschritt gefeiert wurden, als Umweltgifte Gesundheit und Leben bedrohten. Und dass Behörden lügen. Das Bundesgesundheitsamt beispielsweise (eine der Vorgängerinstitutionen des heutigen RKI) behauptete bis zum Schluss, dass man "bestimmte allgemeine Gesundheitsbeschwerden nicht voreilig mit der Anwendung von Holzschutzmitteln in Verbindung bringen" solle. Mit anderen Worten: Die im Handel erhältlichen Holzschutzmittel seien völlig unbedenklich.

Parallel dazu hatte sich eine neue Bewegung gegründet, die sich zunächst als außerparlamentarische Opposition verstand und sich dem Umweltschutz verschrieben hatte, aber dann schnell politisch wurde und sich zu einer der gesellschaftlich relevanten Parteien verwandelte, die GRÜNEN. Sie waren der Stachel im Fleisch und gaben immer mehr das Tempo in der öffentlichen Diskussion vor; 1983 zogen sie erstmals in den Bundestag ein, 1985 entstand in Hessen die erste rot-grüne Koalition.

In den 80er Jahren vermittelten auch mehrere Pannen und Unfälle bei den großen Chemieriesen BAYER, Hoechst und BASF der Öffentlichkeit, dass es so nicht weitergehen könne. Und als 1986 beim Pharmaunternehmen Sandoz in Basel ein Herbizidlager in Brand geriet und die giftigen Substanzen plus die giftigen Löschwassermassen den Rhein auf einer Länge von 300 km bis hinauf nach Karlsruhe verseuchten, war es soweit: Die Bundesregierung unter Kanzler KOHL (CDU) setzte das Pentachlorphenol (PCP) auf die Verbotsliste der Gefahrstoffverordnung. Ein halbes Jahr zuvor hatte die Explosion eines Kernkraftwerks auch dem Letzten klargemacht, dass man Chemie und Technik kontrollieren müsse: Tschernobyl.

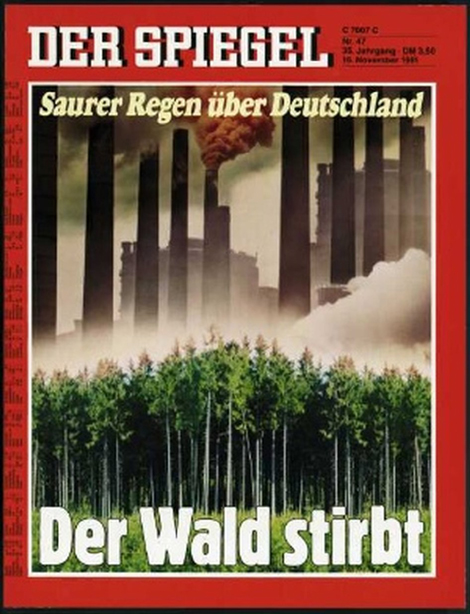

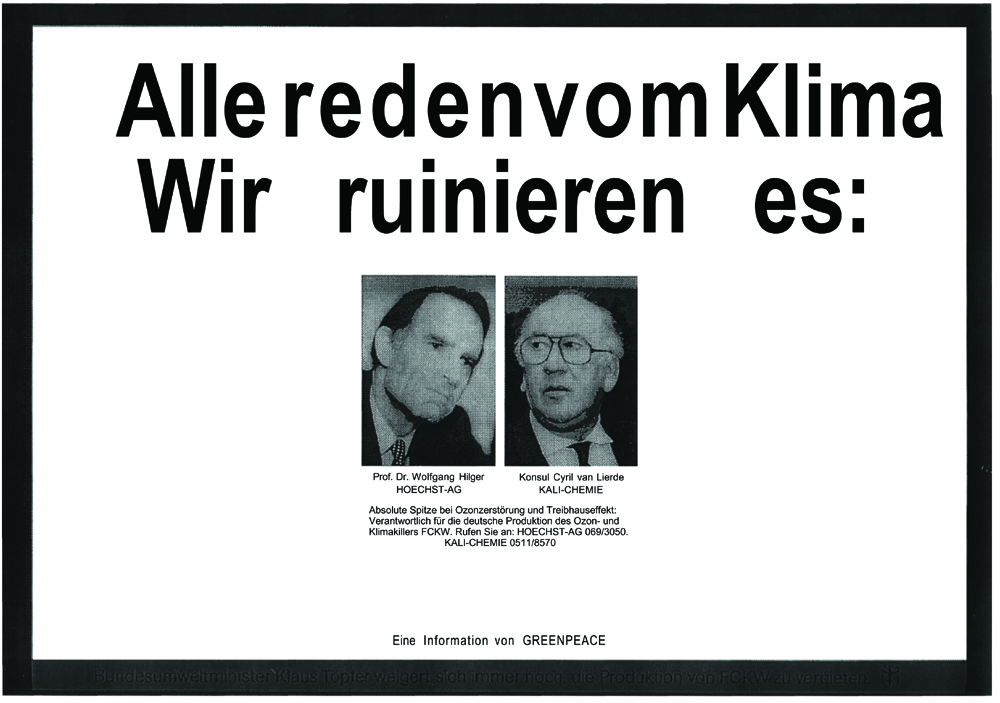

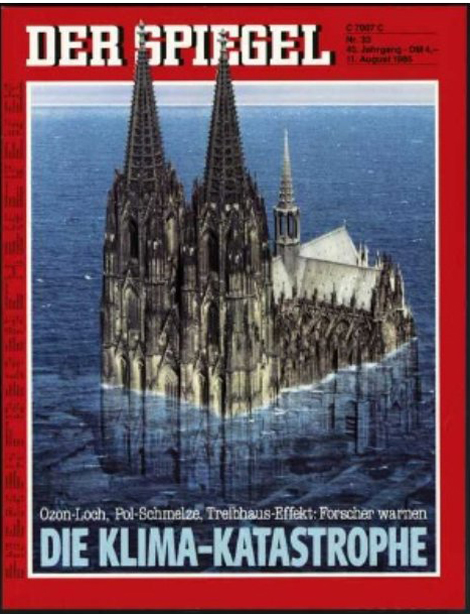

Über das "Waldsterben" und den "Sauren Regen" hatten sich noch viele ungläubig mokiert, aber inzwischen gab es auch schon die ersten Warner, dass sich das Klima zu verändern begann:

Am Anfang war das Wort: "Gefahrstoff-Verordnung"

"Ziel dieser Verordnung ist es, den Menschen und die Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen zu schützen." So steht es im Paragraph 1 der Gefahrstoffverordnung, abgekürzt GefStoffV. Sie trat 1986 in Kraft und fällt in die Zeit, als Norbert BLÜM (CDU) Bundesarbeitsminister war. Zeitgleich hatte die regierende CDU/CSU-FDP-Koalition in Bonn das Amt eines "Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit" installiert. Es hatte Handlungsbedarf gegeben: im April war in der Ukraine, die zur Sowjetunion gehörte, ein Kernkraftwerk explodiert, Tschernobyl, und von der GRÜNEN-Bewegung saßen längst Vertreter im Deutschen Bundestag.

Diese Worte "vor stoffbedingten Schädigungen zu schützen" gleich am Anfang gelten bis heute. Im Prinzip jedenfalls. Es geht um den Schutz von "Menschen" und der "Umwelt". Beides ist weit gefasst. Mit "Menschen" sind nicht nur Beschäftigte beispielsweise in der Chemieindustrie oder in Kfz-Werkstätten gemeint, sondern alle, egal ob Endverbraucher oder Kinder. So gesehen ist die GefStoffV - parallel zum Chemiegesetz - eine Art Grundgesetz für den Umgang mit "gefährlichen Stoffen" und "Gemischen". Mit der Definition des Maßnahmenkatalogs, nämlich

- Kennzeichnungspflichten,

- Regularien "zum Schutz der Beschäftigten", aber auch "anderer Personen" bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen,

- sowie Beschränkungen bei der Herstellung und Verwendung solcher Stoffe,

wird der "Schutz" gleich wieder eingeschränkt.

Was alles "gefährliche Stoffe" sind, regelt § 2: zum einen grundsätzlich, z.B. wenn sie "explosionsfähig" sind, und ansonsten durch Verweis auf andere Regelungen, z.B. auf EU-Verordnungen. Krebserzeugende Stoffe gelten naturlich auch als "gefährliche Stoffe."

Und weil es viele Arbeitsplätze gibt, die mit "Tätigkeiten mit Gefahrstoffen" verbunden sind, müssen Arbeitgeber nach § 6 eine "Gefährdungsbeurteilung" durchführen. Bedeutet: Sie müssen beispielsweise auch prüfen, ob solche "entstehen oder freigesetzt werden können."

"Gefährdungsbeurteilung"

Für eine "Gefährdungsbeurteilung" nach § 6 der GefStoffV muss der Arbeitgeber

- sich alle notwendigen Informationen beschaffen,

- die "gefährlichen Eigenschaften" der Stoffe beurteilen und zwar "einschließlich ihrer physikalisch-chemischen Wirkungen",

- muss "Art und Ausmaß der Expsoition" unter Berücksichtigung "aller Expositionswege" erfassen,.

- und dabei "Messungen und Ermittlungen" mit einbinden, die in § 7, dort im Absatz 8 vorgegeben sind.

Das ist eine ganze Menge an Vorgaben.

Die grundsätzliche Philosophie dert GefStoffV bzw. das "Erste Gebot", wenn man es so nennen möchte, ist das, was nicht so einfach ist: "gefährliche Stoffe" zu substitutieren, also durch nicht gefährliche zu ersetzen. Dann, wenn es geht.

Das ist einfacher gesagt - bzw. in der GefStoffV geschrieben - als getan. In vielen Fällen ist das möglich und dann wird es auch gemacht. In ebenso vielen Fällen ist es nicht möglich. Oder nicht so einfach möglich. Dann wird es eher nicht gemacht.

So war es beispielsweise auch bei Asbest. Als man die Vielseitigkeit dieses Stoffes entdeckt (feuer- und hitzebständig, flexibel und biegsam) und die Einsatzmöglichkeiten dieser "Wunderfaser" begriffen hatte (in ca. 3.000 Produkten), wollte keiner die Gesundheitsgefahren zur Kenntnis nehmen: die Unternehmen nicht, die Gewerkschaften nicht (Arbeitsplätze) und die Politik nicht (Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum und Wahlen). In den USA hatten sich die Versicherungen, die im Zweifel zahlen musste, Wissenschaftler regelrecht gekauft, eigene Universitäten, Kliniken und Forschungsinstitute gegründet. Und alle Gefahren abgestritten (ausführlich dargestellt unter Asbest in den USA: Fake Science und ein Whistleblower).

Ähnlich in Deutschland. Hier heißen die zuständigen Versicherungen "Berufsgenossenschaften" und die hatten sich über ihr zentrales Dach zwei professorale Vertreter der "Erlanger Schule" gesichert, die ihnen regelmäßig zu Diensten waren: Prof. VALENTIN und Prof. OTTO. Deren Job: die Strategien der Verleugnung seitens der Gesetzlichen Unfallversicherung aus "wissenschaftlicher Sicht" abzusichern (im Detail rekonstruiert unter Warum es so lange gedauert hat, bis Asbest verboten wurde).

Als es jedenfalls so weit war, dass es zu diesem "Wundermineral" Alternativen gab, machten die Unternehmen, aber auch die Betriebsräte dieser Firmen Druck auf den Bundesarbeitsminister. Der hieß Herbert EHRENBERG, war ein SPD-Mann und agierte unter dem 'Asbestkanzler' Helmut SCHMIDT (ebenfalls SPD), und setzte Anfang 1981 durch, dass man aus Asbest nur nach und nach aussteigen würde. Und so hatte es noch über zehn Jahre gedauert, bis Asbest mehr oder weniger vollständig verboten wurde. Heute schlummern die Probleme 'nur noch' in diversen Produkten: in alten Elektroleitungen, Kunststoffböden und Fenstersimsen, alten Garagendächern oder Toastern.

"Substitution" bedeutet immer: es dauert. Es dauert, bis der letzte Rest eines Stoffes ausgetauscht ist. Und es dauert, bis der letzte, der durch die Gefährlichkeit eines Stoffes erkrankt ist, seine Rechte durchsetzen kann. Wenn es ihm überhaupt gelingt. Wir haben in diesem Kontext einen Fall aus einer Kfz-Werkstatt beschrieben: Harnblasenkrebs vor Gericht. Da ging es um Benzol, Dieselmotor-Emissionen und sogenannte Aromatische Amine, die sich in vielen benzolbasierten Stoffen verstecken. Weitere Beispiele, bei denen Betroffene um ihre gesetzlichen Ansprüche kämpfen (müssen), sind dokumentiert unter Gutachterwesen: Arbeits- und Dienstunfälle, Berufskrankheiten, Gesetzliche Unfallversicherung.

"Gefährdungsbeurteilung" heißt demnach: Für jene, die sie - eigentlich - erstellen müssen, gibt es genügend Hintertüren. Ganz legal.

"Messen" von Grenzwerten oder "andere geeignete Methoden"

Nach der Ziffer "6" folgt bekanntlich die Nummero 7 und so werden in diesem Paragraphen der Gefahrstoffverordnung die "Grundpflichten" eines Arbeitgebers angesprochen. Erster Grundsatz: Eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen darf erst aufgenommen werden, "nachdem eine Gefährdungsbeurteilung nach § 6 durchgeführt und die erforderlichen Schutzmaßnahmen ... ergriffen worden sind." Dazu gehört beispielsweise eine etwaige Schutzbekleidung, "angemessene Be- und Entlüftung" undsoweiter, und wenn "Gefährdungen der Gesundheit und der Sicherheit der Beschäftigten" nicht auszuschließen sind, dann sind sie zumindest "auf ein Minimum zu reduzieren."

Im nachfolgenden Absatz 8 des Paragraphen 7 ist dann vorgegeben, dass am Arbeitsplatz die Arbeitsplatzgrenzwerte bei giftigen und potenziell giftigen, sprich toxischen Stoffen einzuhalten sind. Konkret: Der Arbeitgeber hat die Einhaltung solcher Grenzwerte am Arbeitsplatz

- "durch Arbeitsplatzmessungen

- oder durch andere geeignete Methoden

zur Ermittlung der Exposition zu überprüfen."

Mit dieser zweiten Option "anderer geeigneter Methoden" beginnen die Exit-Optionen, auf Messungen verzichten zu können. Nur in sehr wenigen Branchen sind Messungen, die die zuverlässigsten Hinweise geben, vorgeschrieben. Menschen, die in Atomkraftwerken arbeiten, haben solche Meßgeräte an ihrer Schutzkleidung, und auch Mitarbeiter von Raffinerien, die Benzoldämpfen ausgesetzt (exponiert) sind, tragen ein Messinstrument. Mitarbeiter in Kfz-Werkstätten sind nicht dazu verpflichtet. Die (aller)wenigsten wissen auch nichts um die potenziellen Gefahren. Und das sind deutschlandweit an die 300.000 Personen.

Und oft sind es auch die Werkstattbetreiber selbst, die sich nicht im Klaren darüber sind, welche Gefährdungen von welchen Stoffen ausgehen oder welche brenzligen Situationen lauern (können). Den (aller)meisten ist das nicht klar, weil sie im Unklaren gelassen werden. Und das betrifft rund 37.000 Kfz-Werkstätten.

Im Unklaren gelassen seitens der Behörden, die für Arbeitsschutz zuständig sind, und von den eigenen Berufsgenossenschaften bzw. deren zentrales Dach, der DGUV, die alle im Auftrag der Industrie- und Wirtschaftsverbände (bzw. deren Manager) Aufwand und Kosten beim Arbeitsschutz möglichst gering halten wollen. Und das beginnt damit, Unkenntnis regelrecht zu organisieren. Zum Beispiel durch

- immer wieder vereinfachende Regelwerke, in denen die eigentlichen Probleme und Gefährdungen nicht alle in aller Deutlichkeit angesprochen werden, so dass niemand weiß, worauf es wirklich ankommt,

- eine Unzahl von Fachveröffentlichungen, die - formal gesehen - dem Erfordernis der Informationsvermittlung Genüge tun, die aber

- für einen normalen Menschen, egal ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer entweder nicht mehr zu überblicken, geschweige denn verständlich sind,

- oder die potenzielle Gefährdungen für einen ganz konkreten Arbeitsplatz nicht nahe genug am Objekt der Gefährdung kommunizieren.

Wir kommen auf letzteres gleich zurück.

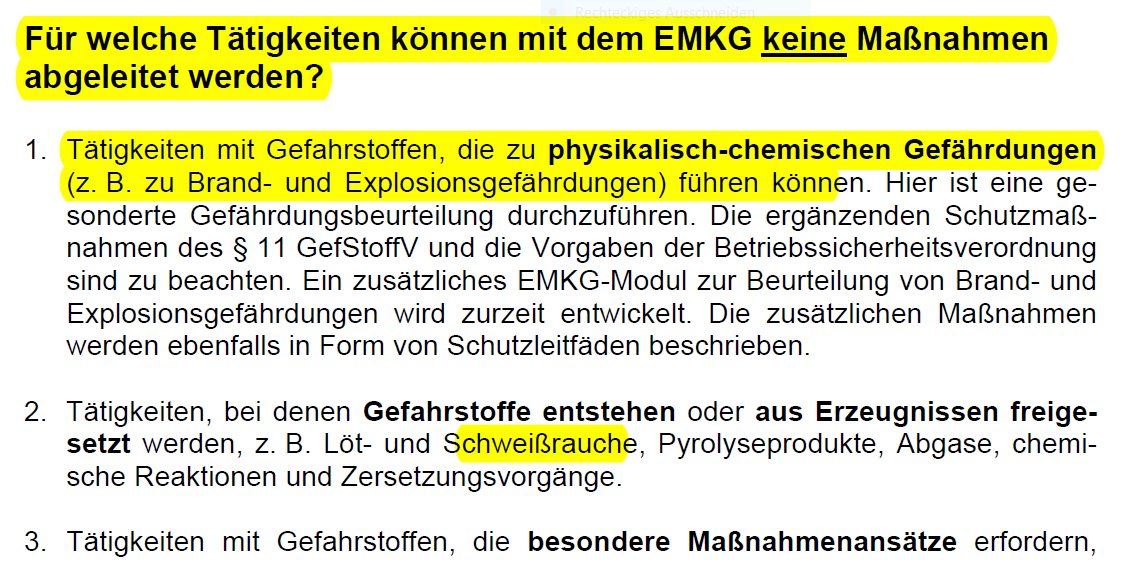

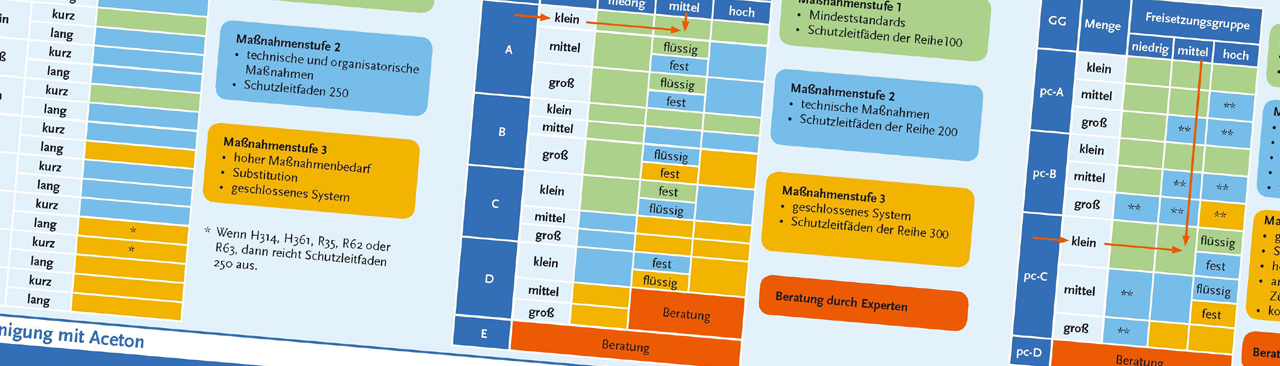

EMKG = "Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe"

Das "Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe", abgekürzt EMKG, das die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, kurz BAuA, erstellt, repräsentiert eine erste Stufe, die eigentlich streng gemeinten Vorgaben der GefStoffV in "einfache" Methoden praktikabel für die Unternehmen umzusetzen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Zumindest der Form nach. Wir empfehlen, da mal einen Blick hineinzuwerfen: in die 49 Seiten der aktuellen Version des EMKG.

Zum Stichwort 'Messen' empfehlen wir die Lektüre von zwei Seiten, konkret den Seiten 34 unten ("Einhaltung von Arbeitsplatzgrenzwerten") bis Seite 36 oben einschließlich des "Hinweises". Wer das auf Anhieb verstanden hat und sofort als "einfache Maßnahme" umsetzen könnte: Gratulation!

Aber verstehen ist eigentlich nicht notwendig, denn der "Hinweis" auf S. 36 oben besagt klipp und klar, wie einfach es letzten Endes es doch noch ist, dem Erfordernis einer "Gefährdungsbeurteilung", konkret dem Gebot des Messens bzw. der "Anwendung anderer geeigneter Methoden zur Ermittlung der Exposition" Rechnung zu tragen:

"Bereits vorliegende Arbeitsplatzmessungen, Arbeitsplatzmessungen von vergleichbaren Arbeitsplätzen sowie die Ermittlung der Exposition durch Berechnungsverfahren können ebenfalls die Einhaltung des AGW nachweisen. Messergebnisse von vergleichbaren Arbeitsplatzmessungen finden Sie häufig in tätigkeits- und branchenspezifischen Hilfestellungen der Unfallversicherungsträger, Länder und der BAuA [Hervorhebung d.d.Redaktion]."

Diejenigen Institutionen aus dieser Aufzählung, die das allergrößte Interesse haben, "Arbeitsplatzmessungen von vergleichbaren Arbeitsplätzen" als Norm durchzusetzen, sind die "Unfallversicherungsträger", konkret die Berufsgenossenschaften. Und deswegen machen sie es auch. Wir zeigen das an zwei Beispielen: 1) Gefahrstoff Benzol, 2) Schweißen und Schweißrauche.

Beispiel 1: Benzol

Seit 1925 werden Gesundheitsschäden als Folge von Benzol-Einwirkungen als Berufskrankheit anerkannt, jedenfalls grundsätzlich, denn bereits drei Jahrzehnte zuvor, also im 19. Jahrhundert, hatte man diesen Stoff als reale Gesundheitsgefahr erkannt: Leukämie, Non-Hodgkin-Lymphom, Blutarmut ("Aplastische Anämien"), Knochenmarksdepression.

Anerkannt als "beruflich verursacht" natürlich nur, wenn ein Betroffener

- die "haftungsbegründende" Kausalität plus

- die "haftungsausfüllende" Kausalität

nachweisen kann. Das betrifft etwa den Nachweis, ob jemand genug Benzol abbekommen hat. 'Wie viel' das sein muss, daran arbeiten die Wissenschaftler und Arbeitsmediziner, die dies im Auftrag und eingebunden in das System der Gesetzlichen Unfallversicherungen tun. Es geht um die Menge der "ppm-Benzoljahre", eine Maßeinheit, die - nach Meinung der Mainstram-Arbeitsmediziner - nur bei Erreichen einer Mindestdosis als Ursache für eine benzoltypische Krebserkrankung anerkannt werden kann. Bzw. soll.

Führende Vertreter dieser "herrschenden Meinung" waren lange Zeit die Arbeitsmediziner Prof. Dr. med. Andrea TANNAPFEL, die heute dem GUV-eigenen Deutschen Mesotheliomregister vorsteht (mehr unter www.ansTageslicht.de/Mesotheliomregister) sowie Prof. Dr. med. Gerhard TRIEBIG (mehr unter www.ansTageslicht.de/TRIEBIG und www.ansTageslicht.de/BK1318). Sie forderten "200 ppm-Benzoljahre", die sich nach dieser Formel errechnen: Wenn jemand permanent 1 ppm Benzol ausgesetzt ist, dies 8 Stunden am Tag bzw. 40 die Woche und das dann ein ganzes Jahr lang, also an 200 Tagen, dann spricht man von "1 ppm-Benzoljahr". "1 ppm" meint 1 Anteil auf 1 Million Anteile in 1 Kubikmeter Luft (Anders gesagt: 1 ppm entspricht 1 Promille von 1 Promille). Alles, was darunter liegt, sollte nach Meinung der Mainstream-Arbeitsmediziner nicht zählen.

Ähnlich wie bei den (benzolbasierten oder strukturell mit Benzol verwandten) krebserzeugenden Aromatischen Aminen wollte die Gesetzliche Unfallversicherung auch hier ein sogenanntes Abschneidekriterium etablieren, um die Hürden für eine Anerkennung möglichst hoch anzusetzen. Denn je höher die Anerkennungshürden, umso weniger Ausgaben kommen auf die Gesetzliche Unfallversicherung zu. Wir haben eine solche Strategie beschrieben im Kapitel "Harnblasenkrebs vor Gericht". Dass andere schwergewichtige Wissenschaftler, die sich nicht dem Mainstream verschrieben haben (H.-J. WOITOWITZ, H.W.THIELMANN, K. NORPOTH, D. HENSCHLER, E. HALLIER), auch bei Benzol betonten, dass es "weltweit unumstrittene Lehrmeinung ist, dass für typische, genotoxisch kanzerogene Stoffe Wirkungsschwellen als Dosismaß nicht definiert und nicht begründet werden können", störte die industriefinanzierte Gesetzliche Unfallversicherung nicht.

Und so wurde daraus ein mehr als zehnjähriger Kampf im "Ärztlichen Sachverständigenbeirat 'Berufskrankheiten'" gegen die Industrie und deren Vertreter in diesem Gremium, bis diese Ansicht durchlöchert werden konnte, wie sich der damalige Vorsitzende dieses Gremiums und Mitverfasser der Kritik, Prof. Dr. med. Hans-Joachim WOITOWITZ, erinnert. Dem Sachverständigenbeirat gelang dies auch nur, weil er in einer ungewöhnlich ausführlichen "Wissenschaftlichen Begründung" auf 79 Seiten unter detaillierter Bezugnahme aller vorhandenen Studien anderer Wissenschaftler weltweit argumentierte.

Heute weiß man, dass bereits kleine Mengen ausreichen, um Krebs zu erzeugen. Denn Benzol ist anerkanntermaßen "kanzerogen", auch im "Niedrigdosisbereich". Die WHO geht dabei bereits von 10 ppm-Benzoljahren aus. Und nicht von 200.

Trotzdem muss jeder, den es gesundheitlich getroffen hat, darum kämpfen. Die Chancen, zu obsiegen, sind nicht hoch. Die Anerkennungsquote bei einer Schädigung des Knochenmarkssystems (BK 1303) liegt bei 4%. Die Wahrscheinlichkeit, Blutkrebse, Leukämie oder Non-Hodgkin-Lymphome als beruflich verursacht (BK 1318) anerkannt zu bekommen, liegt bei 17%. So besagt es die Statistik des Bundesministeriums für "Arbeit und Soziales" für 2019.

Empfehlungen zu Benzol in der "EGU" für Kfz-Werkstätten

"Messungen" bzw. "andere geeignete Methoden", die ihren Niederschlag zunächst in dem "Einfachen Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe" (EMKG) finden, werden etwa von der DGUV als zentralem Dach aller BGen, in diesem Fall auch der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM), in "Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger (EGU) nach der Gefahrstoffverordnung" übersetzt. Die DGUV macht dies für die "Instandhaltung an Personenkraftwagen in Werkstätten" in ihrer Information mit der Nummer 213-707 (siehe Titelbild der Broschüre).

Dazu hat uns die BGHM mitgeteilt, dass "Betriebe, die sich an die Rahmenbedingungen der EGU halten", damit "ihren Ermittlungsaufwand bei der Gefährdungsbeurteilung ... erheblich reduzieren" können, wenn sie sich an die "Verfahrensparameter sowie die Schutzmaßnahmen" halten, die dort als "praxisgerechte Hinweise" niedergeschrieben sind.

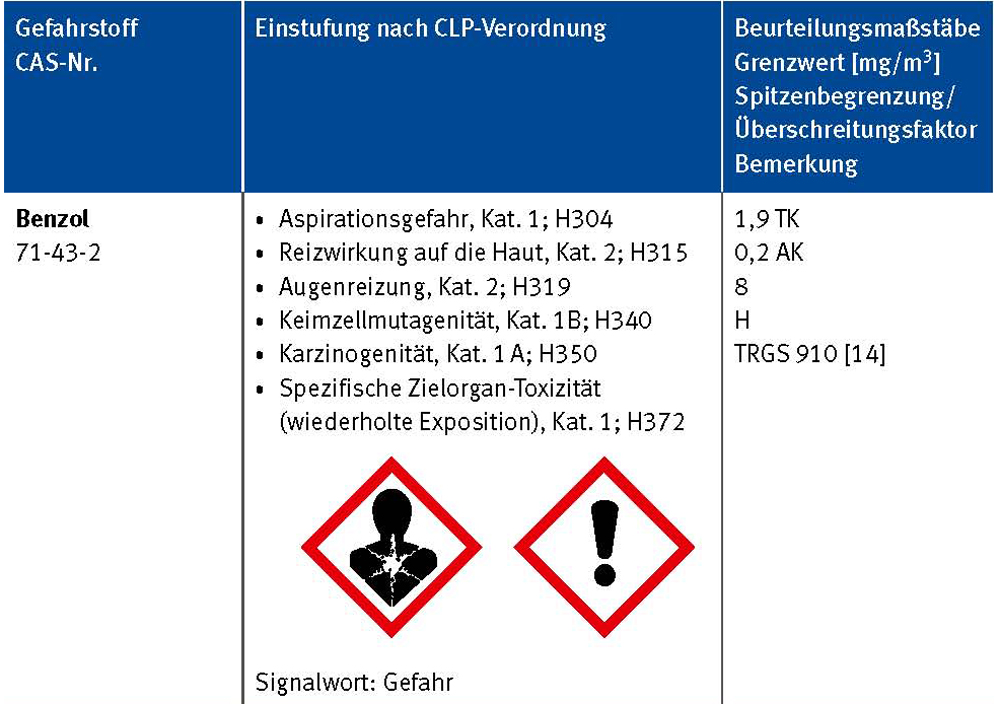

Schaut man sich in den 32 Seiten dieser EGU-Broschüre bzw. DGUV-Information 213-707 um, so werden zunächst die Gefahrstoffe kurz aufgezählt, dann auf 6 1/2 Seiten überblicksartig skizziert, und zwar nach ihrer

- CAS-Nummer

- Einstufung nach CLP-Verordnung, dort nach 17 "H"-Nummern kategorisiert,

- bevor dann in der dritten Spalte Hinweise auf "AG" (Arbeitplatzgrenzwerte), Spitzenbegrenzungen nebst Überschreitungsfaktor gelistet sind

- sowie weitere "Beurteilungsmaßstäbe" (H, X, Y, Z u.a.).

Für Benzol sieht das auf S. 12 so aus:

Ab Seite 21 werden dann auf drei Seiten "organisatorische Schutzmaßnahmen" beschrieben. Auszug aus der Liste: "standardmäßige Absauganlagen bestimmungsgemäß verwenden", "Aufsteckfilter verwenden", wenn ein Fahrzeug im Arbeitsbereich bewegt wird, "Tor öffnen, bevor der Motor zum Ausfahren gestartet wird", Ess-, Trink- und Rauchverbot, einen "Hautschutzplan" aufhängen (S. 23) und ähnliches.

Im Prinzip Allgemeinempfehlungen, aber wenig Konkretes. Wo die Gefährdungen im Detail lauern, wird nicht erwähnt: zum Beispiel beim ständigen, aber auf die Dauer dann unbewussten Einatmen von toxischen Dämpfen wie etwa Benzol. Dass "bei Geruchswahrnehmung der Stoff in gesundheitsgefährdender Konzentration vorliegen" kann, steht da nicht. Das wiederum liest sich woanders: in der GisChem zu Benzol, dem Datenblatt des "Gefahrstoffinformationssystems Chemikalien", das die BG RCI und die BGHM herausgibt. Dort auf Seite 2, rechts unten. Das aber ist wieder ein anderes Nachschlagewerk.

Benzol-Messungen

Was die 32-seitige "EGU"-Broschüre bzw. die "DGUV-Information" wohl sagen will: Wenn eine Werkstatt die oben genannten Hinweise zu Herzen nimmt, dann ist alles in bester Ordnung und die vorgeschriebene "Gefährdungsbeurteilung" obsolet. Denn man habe ja in solchen Werkstätten gemessen, auch Benzol, und auch hier sind dann die "Verfahrensparameter sowie die Schutzmaßnahmen eingehalten" und dadurch dann "das Minimierungsgebot ... erfüllt", schreibt uns die BGHM.

Ansonsten gäbe es noch weitere "Hilfestellungen", etwa in der BGHM-Dokumentenbibliothek und in der 87-seitigen DGUV-Regel 109-009, dort auf insgesamt 87 Seiten erklärt.

Soll alles wohl heißen:

Wer das dann alles gelesen hat, wer das alles verstanden hat, wer das alles verinnerlicht hat und wer das dann alles berücksichtigt und umgesetzt hat, der kann sich dann darauf verlassen, dass auch die Messwerte zu Benzol im 'grünen Bereich' liegen (müssen).

Und da habe man in 17 Kfz-Werkstätten bundesweit Benzol gemessen. Und so steht es auch in der DGUV-Information 213-707 auf Seite 19: 40 Messwerte ("Schichtmittelwerte") aus 17 Betrieben.

Wir überlegen: 17 Betriebe bezogen auf rund 37.000 Kfz-Werkstätten sind 0,05% der Gesamtheit.

Wir fragen, diesesmal die DGUV, ob eine derartige Stichprobe ausreichend oder gar repräsentativ sei? Eine Antwort auf unsere Frage gibt uns die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) nicht. Sie meint nur:

"Nach Prüfung der Übertragbarkeit auf seine betriebliche Situation kann der Arbeitgeber diese Ergebnisse übernehmen und so auf eine individuelle messtechnische Ermittlung verzichten."

Nachfragen an die BGHM

Weil wir zusätzlich von der DGUV erfahren wollten,

- wie die 17 Betriebe aus 37.000 insgesamt ausgewählt wurden,

- welche akkreditierten Institutionen denn gemessen hätten,

- welche Einflussfaktoren dabei berücksichtigt worden seien (Raumvolumen, Luftaustauschrate, Belüftungstechnik),

- ob große und/oder kleine Werkstätten in die Auswahl gekommen seien und ob man uns

- die Messprotokolle in anonymisierter Form überlassen könne,

erhalten wir nur den Hinweis, dass derlei Fragen bzw. Informationen "nur auf Initiative des jeweiligen Unfallversicherungsträgers möglich" seien.

Wir stellen unsere Fragen daher nochmals, jetzt an die BGHM und dokumentieren die Antworten:

Wie die 17 Betriebe ausgewählt wurden, liest sich so: Es wurden solche "ausgewählt, die über bestimmte Mindeststandards verfügen". Um dort dann zu überprüfen, "ob unter diesen Bedingungen die aktuellen Grenzwerte ... eingehalten werden."

Soll wohl sagen: Gemessen nur da, wo man sicher sein konnte, dass alles in bester Ordnung ist. Ob die Überprüfungen angekündigt wurden oder nicht, erfahren wir nicht. Nur, dass Betriebe mit "zwei bis zu 100 Beschäftigten" berücksichtigt wurden.

Und gemessen wurde dabei so gut wie alles: Lösemittel, Benzol, Toluol, Isopropanol, Aceton; Gase/Abgase: Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid; Dieselmotoremissionen; Metalle (Schweißarbeiten): Mangan, Kupfer, Chrom; Ausbesserungsarbeiten mit Epoxidharz-Spachtelmasse: 1-Chlor 2,3-Epoxipropan; Ausbesserungsarbeiten mit Polyester-Spachtelmasse: Styrol; Härterkomponente für Metall-Lacke: Isocyanate; Allgemein A- und E-Fraktion (Stäube). Und dabei auch alle Einflussfaktoren (unsere Frage 3) berücksichtigt.

Die anonymisierten Messprotokolle, die über vieles Aufschluss geben würden, will man uns nicht zur Verfügung stellen. Begründung:

"Bei den Expositionsdaten handelt es sich um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nach § 35 Abs. 4 SGB I, die den Sozialdaten gleichstehen und dem Sozialgeheimnis nach § 35 Abs. 1 Satz 1 SGB I unterliegen."

Eine Antwort, die wir aus vielen Zusammenhängen kennen. Immer dann, wenn sie nicht antworten möchte, egal aus welchen Gründen, kommt die BGHM mit dem "Sozialdatenschutz" einher. Wir haben eine kleine Zusammenstellung gemacht: Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM): "... würde die öffentliche Sicherheit gefährden." Dort finden sich dann auch Begründungen wie jene, dass durch solche Informationen "die öffentliche Sicherheit gefährdet" würde.

Beispiel 2: Schweißen und Schweißrauche

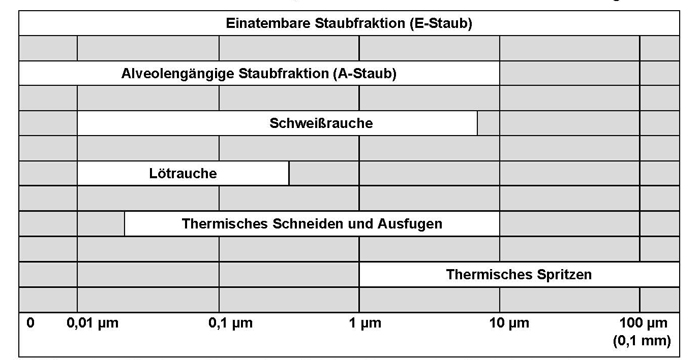

Bei diesem Beispiel lauern die Probleme auf zwei Ebenenen. Zum ersten ergibt Aluminiumstaub kombiniert mit Wasser bzw. ausreichender Feuchte ein explosives Wasserstoffgasgemisch. Da kann es krachen. Zum anderen entstehen beim Schweißen a) Gase und b) kleine Partikel, inklusive Nanopartikel - ähnlich wie bei Dieselmotor-Emissionen. Die WHO bzw. ihre Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hat deshalb Schweißen in die Kategorie "K 1" aufgenommen, was bedeutet: krebserzeugend ("karzinogen") für den Menschen.

In Deutschland hat diese Expertenmeinung der internationalen Krebsforscher indes "keine unmittelbar gesetzgebende Wirkung", wie uns die BGHM mitteilt. Hierzulande wurden vom "Gesetzgeber Schweißrauche nicht generell als krebserzeugend eingestuft."

Benzol allerdings fällt in die Gruppe "K 1". Und so wie wir bei diesem Gefahrstoff gezeigt haben, dass nicht gemessen werden muss, sondern dass beispielsweise Kfz-Werkstätten - entlang des Prinzips des "Einfachen Maßnahmenkonzepts Gefahrstoffe" und der daraus abgeleiteten Vereinfachungsphilosophie - sich auf "vergleichbare Arbeitsplatzmessungen" berufen können, so geht dies beim Schweißen und den dabei entstehenden Schweißrauchen nicht: Die notwendigen bzw. empfohlenen Schutzmaßnahmen sollen je nach spezifischer Art des Schweißverfahrens und der dabei verwendeten Stoffe arrangiert werden.

Wie es für Deutschland typisch ist: alles ist irgendwie und irgendwo geregelt:

- "Schweißtechnische Arbeiten" z.B. in der Technischen Regel Gefahrstoffe, konkret in der TRGS 528: auf 65 Seiten, und wir empfehlen dem geneigten Leser allen Ernstes, dort mal einen Blick hinein zu riskieren. Man bekommt dann einen Eindruck, wie sich ein Werkstattbetreiber fühlen muss, wenn er sich mit derlei Informationen konfrontiert sieht.

- Für Chrom- und Nickel-Schweißarbeiten beispielweise gibt es unter der Bezeichnung "BGI 855" spezifische Hinweise.

Wegen der Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitssituationen und der zu bearbeitenden Stoffe müssen daher individuelle Gefährdungsbeurteilungen erstellt werden, um der Gefahrstoffverordnung gerecht zu werden.

Konkret:

"Wenn die individuelle Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass in dem Schweißrauch krebserzeugende Bestandteile am zu beurteilenden Arbeitsplatz enthalten sind, sind Schutzmaßnahmen nach § 10 Gefahrstoffverordnung zu ergreifen und ein Expositionsverzeichnis gemäß TRGS 410 zu führen.

Über den Themenkomplex und Methoden zu Schweißrauchminimierung klären die Aufsichtspersonen der BGHM in ihren Beratungsgesprächen und bei Betriebsbesuchen auf", schreibt uns die BGHM.

Deshalb fragen wir nach, wieviele der 37.000 Kfz-Werkstätten bereits in den Genuß eines "Betriebsbesuches" und einem "Beratungsgespräch" gekommen sind. Antwort: "rund 13.600 Unternehmen" allein im Jahr 2019. Also ein Drittel aller. Bei 240 Arbeitstagen waren das fast 60 am Tag über alle rund 20 BGHM-Filialen ganz Deutschland verteilt - und nur in den Kfz-Werkstätten.

Eine realistische Zahl? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur: Es ist eine Zahl einer Berufsgenossenschaft. Einer, die auf fast alles Fragen und Nachfragen mit der Standardformel daherkommt: Es falle alles unter die "Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse", die zudem dem "Sozialgeheimnis nach § 35 Abs 1 Satz 1 SGB I" unterliegen.

"Vertrauen ist gut, Kontrolle besser"

Man weiß aus (vielfältigster) Erfahrung, dass Regeln nur dann wirklich praktiziert werden, wenn sie 1) kontrolliert und 2) auch sanktioniert werden (können). Als in den Jahren 2004 bis 2008 ein Gammelfleisch-Skandal den anderen jagte, die Parlamente mit Untersuchungsausschüssen reagieren mussten und schließlich der Gesetzgeber zur Tat schritt und Verschärfungen einschlägiger Vorschriften durchsetzte, wurde klar, weshalb es dazu kommen konnte: Es gab so gut wie keine (wirklichen) Kontrollen. Und wenn es welche gab, etwa um die Statistiken zu füllen, dann kamen die staatlichen Kontrolleure angemeldet. So mancher wurde dann auch zusätzlich entlohnt: mit Frischfleisch, aber diesesmal echtem.

Das Arbeitsschutzgesetz besagt in seinem Paragraphen 21, dass die "Überwachung" einschlägiger Maßnahmen eine "staatliche Aufgabe" ist. Und dass die zuständigen Landesbehörden die notwendigen "Beratungs- und Überwachungsstrategien" koordinieren: gemeinsam mit den Unfallversicherungsträgern. Also den Berufsgenossenschaften und deren zentralem Dach, der DGUV.

Über den Überwachungseifer der Gesetzlichen Unfallversicherung haben wir hier bereits berichtet, und das, was wir hier skizziert haben, überrascht nicht: Wenn man die Kontrolle demjenigen überlässt, der eigentlich kontrolliert werden soll, kann man nichts anderes erwarten. Vor allem dann nicht, wenn der eigentlich zu Kontrollierende groß, stark und einflussreich ist. Die Automobilbranche beispielsweise ist groß, stark und mächtig.

Unsere Befragung

Um zu erfahren, wie es um die staatlichen Kontrolle bestellt ist, haben Handelsblatt und ansTageslicht.de im März 2021 eine Umfrage unter den Arbeitsschutzbehörden in 8 (von insgesamt 16) Bundesländern durchgeführt: via Email und zusätzlich telefonischer Nachfrage. Knapp 80% der bundesdeutschen Bevölkerung leben in den 8 befragten Ländern.

Wir fassen die Ergebnisse zusammen:

In Baden-Württemberg, einem Kernland insbesondere auch der Autoindustrie (Daimler, Porsche), werden die Betriebe "im Schnitt nur alle 30 Jahre" kontrolliert; die Behörde ist dabei auf die Kooperation der Unternehmen angewiesen, und mehr Kontrollen gehen auch nicht, weil die Gewerbeaufsicht 2004 im Zusammenhang mit der großen Verwaltungsreform "pulverisiert" worden ist, wie der Leiter der Gewerbeaufsicht Stuttgart, Michael von KOCH, erklärt.

In Bayern, dem Sitz von Audi (Ingolstadt), gibt es 7 Gewerbeämter, die aber "überwiegend reaktiv tätig" werden, also dann wenn eine konkrete Beschwerde vorliegt. Gefährdungsberurteilungen werden (wenn überhaupt) "auf die Angemessenheit der Durchführung bzw. deren Ergebnis auf Plausibilität überprüft." Wie das genau aussieht, konnte/wollte man uns nicht sagen und lässt sich auch nicht über die Jahresberichte der Bayerischen Gewerbeaufsicht erfahren.

"Anlassbezogen" auch in Berlin vor. Im Fokus: Fluchtwege, Büros und Sanitäranlagen, in Kfz-Werkstätten die Sicherheit der Hebebühnen und der Druckbehälter, aber keine Gefahrstoffe. Brandenburg: Wenn man kontrolliere, dann unangemeldet. Aber man wisse um die Gefährlichkeit von Benzol oder den Bestandteilen von Schweißrauchen.

Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland (18 Millionen Menschen), macht den "Inhalt von Kontrollen u.a. von den örtlichen Gegebenheiten und dem Anlass abhängig." Auf die Frage, ob die Unternehmen ihre Gefährdungsbeurteilungen den Behörden melden müssen: "eine Mitteilungspflicht besteht nicht." Im übrigen würden "Kfz-Betriebe wie andere Branchen im Arbeitsschutz überwacht. Der Inhalt der Kontrolle hängt von den Gegeben- und Besonderheiten vor Ort ab." Zur Frage, wie oft so etwas geschehe: "Hierzu liegen keine branchenspezifischen Informationen vor."

Die Freie und Hansestadt Hamburg verweist auf die Veröffentlichungen der DGUV. Weil "die heutige Benzol-Belastung in der Luft an Arbeitsplätzen in Kfz-Werkstätten unterhalb der gesetzlichen Arbeitsplatzgrenzwerte" liege, "besteht keine rechtliche Verpflichtung, die Expositionsdatenbank in Bezug auf Benzol zu führen."

Im Gegensatz zu allen anderen befragten Bundesländern unterhält Hessen eine eigene Gefahrstoffmessstelle, die eigenständig Arbeitsplatzmessungen durchführt. Auch hinsichtlich Benzol, aber das nicht nur in Kfz-Betrieben. Im Rahmen der Aktion "Kampf dem Krebs am Arbeitsplatz" veröffentlicht das Hessische Ministerium für Soziales und Integration die gleichnamige Broschüre, in der die Ergebnisse der eigenen Messungen kommuniziert werden:

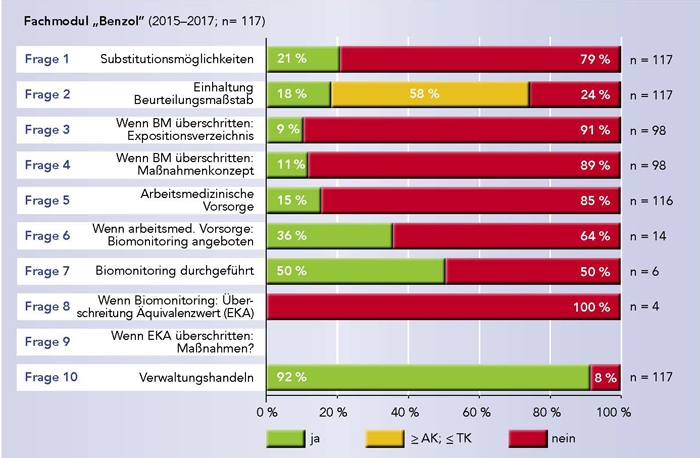

"Die Überwachung von 117 Betrieben, in denen Beschäftigte Benzol-Expositionen ausgesetzt wurden, ergab in vielen Fällen eine ungenügende betriebliche Umsetzung" der Vorgaben in der GefStoffV: "Bei 79 % der Betriebe wurden Substitutionsmöglichkeiten nicht geprüft und/oder nicht dokumentiert. Die Akzeptanzkonzentration wurde in insgesamt 82 %, die Toleranzkonzentration in 24 % der Betriebe überschritten.

Damit waren in rund einem Viertel der überprüften Betriebe die Beschäftigten einer Exposition ausgesetzt, die ein hohes Risiko für die Gesundheit der Beschäftigten darstellt und somit nicht als tolerabel zu bewerten ist." So zu lesen und grafisch aufbereitet auf Seite 16.

Über die Hälfte (67 von 117) dieser als "nicht tolerabel" geltenden Messungen stammen aus Werkstätten, die Garten- und/oder Forstgeräte instandhalten oder Motorräder. Bei 3 stichprobenartig überprüften Kfz-Werkstätten indes, so die Behörde in ihrem Arbeitsschutzbericht 2019 ab S, 127, würden sich die Messwerte mit den "guten Ergebnissen der DGUV" decken.

Niedersachsen ist das Land von Volkswagen. Und hat dort das Sagen, egal, wer regiert: 120.000 Arbeitsplätze sind ein unübersehbares Argument, und wenn der Wolfsburger Konzern einen Husten hat, droht dem Bundesland eine Lungenentzündung: lebensgefährlich. Das betrifft Städte wie Braunschweig, Emden, Salzgitter, Osnabrück. Und natürlich Wolfsburg. Die Zulieferindustrie (z.B. Continental) ist da noch nicht mit eingerechnet.

In dem Flächenstaat mit seinen 8 Millionen Einwohnern sind 10 Gewerbeaufsichtsämter zugange und die "Gefährdungsbeurteilung ist ein zentraler Baustein des Arbeitsschutzes", wie man uns mitteilt. Der Statistik nach sind die Gewerbeaufsichtsämter fleißig. Von den rund 200.000 Betrieben hatten 2019 rund 4% Besuch von der Staatlichen Gewerbeaufsicht bekommen (Seite 6, Tabelle 3.1), darunter 135 Betriebsstätten aus dem Wirtschaftszweig "Fahrzeugbau" und 607 im "Kfz-Gewerbe inkl. Tankstellen". Ein vergleichsweise hoher Wert. 1.611 "Beanstandungen" hatte es dabei gegeben. Ob und wenn ja, welche Gefährdungen beim Thema Gefahrstoffe dabei überprüft wurden, oder ob es die üblichen Inspektionen bezüglich der sanitären Anlagen und ähnliches sind, wird in Niedersachsen statistisch nicht erfasst.

Ebenfalls wird nicht erfasst bzw. geprüft, ob seitens der Unternehmen gemeldete Vorgänge, z.B. Arbeitsunfälle, den Fakten, sprich: der Wirklichkeit entsprechen. Wir haben einen solchen Fall dokumentiert: Arbeitsunfall bei VW: gefälschte Unfallberichte.

Schein und Sein: Rechtsnormen und Rechtswirklichkeit beim Arbeitsschutz

Es gibt seit der Jahrtausendwende eine gegenläufige Entwicklung:

- Die Anzahl der Gesetze, Verordnungen, Regelungen und Normen nimmt zu:

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und Arbeitsschutzkontrollgesetz (Schlachtfabrik Tönnies + Corona 2020), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Chemikaliengesetz (ChemG) und Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV), Produktsicherheitsgesetz - ProdSG, Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (BetrSichV), Technische Richtlinien Gefahrstoffe (TRGS) und die sortiert von 001 bis 999 nach einzelnen Aspekten, Technische Richtlinien für Betriebssicherheit (TRBS) und anderes. Wer da den Überblick behält, kann sich glücklich schätzen. - Auf der anderen Seite: Das Personal in den Gewerbeaufsichtsämtern wurde in den letzten beiden Jahrzehnten - parallel zur Zunahme der Normen - nicht aufgestockt, sondern teilweise abgebaut. Noch drastischer traf es die staatlichen Gewerbeärzte, die als Korrektiv zur Praxis der Berufsgenossenschaften gedacht waren. So gab es einst in Niedersachsen 8 Gewerbeärzte, heute ist es einer. Acht Stellen galten aber damals schon als unzureichende Personalausstattung.

So haben sich bereits auf dieser Ebene beide Entwicklungen neutralisiert: Schein und Sein.

Nicht nur die Überwachung jener vorgegebenen Normen, auf die es für eine Schadensprävention ankäme, findet nur ansatzweise statt. Die Betriebe selbst haben wenig Anreiz, für Vorsorgemaßnahmen selbst zu sorgen; entsprechende Maßnahmen zahlen sich nicht aus, solange die Haftpflicht für unterlassene Prävention auf eine Berufsgenossenschaft übertragen werden kann, die das für alle in einem großen Kollektiv erledigt. Für Unternehmen in den USA beispielsweise sind Investitionen in den Arbeitsschutz in der Regel kostengünstiger als Schadensersatzsummen hinterher.

So wenig wie die Kontrollen funktionieren die gesetzlich vorgesehenen Sanktionen: Es gibt praktisch keine. Was etwa bei einer Betriebsinspektion bemängelt wird, gilt allenfalls als Ordnungswidrigkeit. Die Regelulierungen in den Paragraphen 21 bis 24 der Gefahrstoffverordnung sind weich: "ordnungswidrig" kann ohnehin nur bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit geltend gemacht werden. "Vorsatz" ist juristisch so gut wie nie vor Gericht nachweisebar, bei "Fahrlässigigkeit" muss zunächst die Unterscheidung in "grob fahrlässig" und "fahrlässig" getroffen werden, und "fahrlässig" ganz grundsätzlich beinhaltet einen großen Interpretationsspielraum. Strafen - wiederum unter der Vorauusetzung von Vorsatz oder Fahrlässigkeit - sind nur für ganz wenige Tatbestände vorgesehen. Und werden so gut wie nie verhängt. Also auch auf dieser Ebene reden wir von Schein und Sein.

Politische Verantwortung(slosigkeit)

Die "Arbeitsmedizin", die nach dem Zweiten Weltkrieg als eigenständige Medizinbranche Ende der 60er Jahre ihre Geburtsstätte an der Universität in Erlangen hatte (VALENTIN-Schule), war ein Kind der Sozialdemokratischen Partei, als sie Mitte der 60er Jahre aus ihrer Rolle als Oppositionspartei im Bonner Bundestag herausgetreten war und erstmals nach dem Krieg Regierungsfunktionen übernommen hatte: im Rahmen einer Großen Koalition mit der CDU/CSU (1966-1969). Für die "Sozialen" Demokraten waren menschengerechte Arbeit, gerechter Lohn, Arbeitsschutz u.a. ein zentrales Thema. Es war die Ära, in der "Betriebsärzte" und Sicherheitsbeauftragte (für den Arbeitsschutz) in den Unternehmen, auf staatlicher Seite "Gewerbeärzte" über entsprechende Gesetze installiert wurden.

In den Jahren darauf geriet vieles davon wieder aus dem politischen Blickwinkel. Für das Thema 'Asbest' und die Tausenden von Asbesttoten beispielsweise zeichnen die unternehmensnahen Parteien CDU/CSU und FDP ebenso verantwortlich wie die SPD im Rahmen ihrer sozialliberalen Koalition (1969-1982) unter ihrem 'Asbestkanzler' Helmut SCHMIDT. Die Interessen der Wirtschaft standen stärker im Fokus als die Gesundheit der Menschen (mehr dazu unter www.ansTageslicht.de/Asbestkrimi).

Entscheidende und zukunftsweisende Normen, insbesondere im Hinblick auf die Umwelt wurden danach durchgesetzt; sie fußten weniger auf den Ideen der schwarz-gelben Regierung oder der Empathie der Regierungs-Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Sie waren vielmehr Ergebnis öffentlichen Drucks auf Grund immer mehr neu entstehender gesellschaftspolitischer Initiativen und Bewegungen, wie eingangs skizziert.

So wie die "Sozialen" Demokraten einst die bundesdeutsche Arbeitsmedinzin politisch mit auf den Weg gebracht hatten, so haben sie diese unter ihren Arbeitsministern Walter RIESTER, Wolfang CLEMENT und Olaf SCHOLZ während der rot-grünen Arä (1998 bis 2005 unter dem 'Autokanzler' Gerhard SCHRÖDER) politisch wieder beerdigt. Insbesondere unter dem "Superminister" Wolfgang CLEMENT (SPD), der in Personalunion sozusagen die Ministerien für Wirtschaft sowie Arbeit vereinigte, wurde die Anzahl der staatlichen Gewerbeärzte drastisch abgebaut, die - der ursprünglichen Idee nach - als nachfolgende Kontrollinstanz ein Gegengewicht zum Einfluss der Berufsgenossenschaften darstellen sollten.

Die Beerdigung des wichtigen Referats "Arbeitsmedizin" im BMAS fand 2008 unter Olaf SCHOLZ (SPD) statt, die Übertragung der "wissenschaftlichen Begründungen" im Zusammenhang mit der Diskussion um neu zu definierende Berufskrankheiten direkt auf die Berufsgenossenschaften bzw. deren zentrales Dach, der DGUV, ging auf das Konto der nachfolgenden Ministerin Ursula von der LEYEN (CDU).

Für die beiden letzten Bundesminister, zuständig für "Arbeit und Soziales", und beides "Soziale" Demokraten, Andrea NAHLES und Hubertus HEIL, hatten die Themen Arbeitsschutz und Berufskrankheiten nur einen untergeordneten Stellenwert. Auf einer Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN über einen "Handlungsbedarf bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung" hatte die Bundesregierung 2018 geantwortet: "Kein Reformbedarf bei der Unfallversicherung" (mehr unter www.ansTageslicht.de/BMAS).

Eine 2020 dann doch durchgeführte "Reform" des Berufskrankheitenrechts bestand vor allem in Anpassungen, die auf Wunsch der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung arrangiert wurden (mehr unter www.ansTageslicht.de/Reform). Betroffene und/oder kritische Experten - wie das sonst bei Reformen der Fall ist - wurden dazu nicht gehört: weder zu den offensichtlichen Mängeln beim Arbeits- bzw. Gesundheitsschutz noch zu Frage des Umgangs mit den Folgen der gesundheitlichen Schädigungen (finanzielle Lage, metale und soziale Situation).

Nicht anders auf der Ebene des Deutschen Bundestags. Wer sich die 6 Seiten über die "Durchführung des Arbeitsschutzes in Deutschland" durchliest, die der "Wissenschaftliche Dienst" dazu erstellt hat, muss den Eindruck haben, dass alles in bester Ordnung ist.

Dr. Wolfang HIEN, Arbeitswissenschaftler und Medizinsoziologe, der sich seit Jahrzehnten mit den Themen wissenschaftlich und praktisch befasst, bringt es so auf den Punkt:

"Die Wirklichkeit in Deutschland ist so, dass nur in wenigen Großbetrieben und auch nur bei der Stammbelegschaft ausreichender Arbeitsschutz stattfindet. Es gibt in Deutschland zwei Millionen Betriebe, von denen haben 100 guten Arbeitsschutz. Es gibt also einen millionenfachen Verstoß gegen geltendes Recht. Das Problem ist aber, im Gesetz sind kaum Sanktionen vorgesehen. Im Arbeitsschutz sind wir ein Entwicklungsland. Außer ein paar Politikern bei den LINKEN winken alle Parteien ab und sagen, es ist alles viel zu kompliziert."

Und Prof. Dr. Ralph PIEPER von der Bergischen Universität Wuppertal, Herausgeber eines Kommentars zur GefStoffV, gleichzeitig Chefredakteur der Zeitschrift "sicher ist sicher", betont, dass es einfach eine eine "Lücke zwischen Rechtsanspruch und Rechtswirklichkeit" gibt.

Anders gesagt: Arbeitsschutz in Deutschland entspricht mehr Schein als Sein.

Die Folgen demonstrieren wir in diesem Kontext an drei Beispielen. Zwei davon aus dem Kfz-Gewerbe:

- Harnblasenkrebs vor Gericht

- Arbeitsunfall bei Volkswagen

- Die BGHM: Austricksen mit Hilfe der Justiz (ONLINE ab 6. September)

Die drei exemplarischen Fälle, sprich Schicksale dokumentieren den Unterschied zwischen Schein und Sein: aus der Sicht von Betroffenen. Und darauf kommt es in einer "Sozialen Marktwirtschaft" an: auf den Menschen.

Hinweis

Diesen Text können Sie direkt aufrufen und verlinken unter www.ansTageslicht.de/Arbeitsschutz. Eine sehr kurze Fassung auf 1 DIN A-4 Seite gibt es unter www.ansTageslicht.de/Praevention.

(JL)

Online am: 14.04.2021

Aktualisiert am: 21.07.2022

Inhalt:

Die Kfz-Branche. Und die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM).

- 1 Arbeitsunfall bei Volkswagen: 2 unterschiedliche Unfallberichte

- Arbeitsschutz in Deutschland: zwischen Schein und Sein

- Bernd HIMMELREICH versus VW: "Gesundheit ist wichtiger als Umsatz!" Ein Whistleblower?

- Paragraph 3 Produktsicherheitsgesetz (ProduktSG). Oder: Deutscher Behördenwirrwarr.

Tags:

Aerotoxisches Syndrom | Arbeitsgericht | Arbeitsmedizin | Arbeitsunfall - Dienstunfall | Ärztlicher Sachverständigenbeirat 'Berufskrankheiten' beim BMAS | Berufsgenossenschaft | Berufsgenossenschaft Holz Metall (BGHM) | Berufskrankheit | Bundesministerium Arbeit und Soziales (BMAS) | Falschgutachten | Gesundheitsrisko | Justiz | mangelnde Kritik- und Fehlerkultur | Politik + Behörden | Schweigekartell | VW

Der Text, den Sie hier lesen, gehört zum Themenkomplex

Krank durch Arbeit.

Weitere Bestandteile sind diese Themenschwerpunkte:

- Das System der Gesetzlichen Unfallversicherung

- Gutachter und Justiz

- Die Rolle der Arbeitsmedizin

- 6 Beispiele von Betroffenen

- Die Kfz-Branche. Und ihre Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM)

- Was kann man tun?

Ebenso dazugehörig, aber an anderer Stelle bei uns platziert:

- Kabinenluft im Flugzeug: Gift im Flieger?

- Warum es sol lange gedauert hat, bis Asbest verboten wurde.

Alle diese Themenschwerpunkte bestehen aus mehreren (ausführlichen) Texten, die wir "Kapitel" nennen. Den gesamten Themenkomplex im Überblick können Sie direkt aufrufen und verlinken unter www.ansTageslicht.de/krankdurcharbeit.