Wie der Bericht "Dann geht man eben nachts putzen" entstand

Ein ausführliches Protokoll von Christina HUCKLENBROICH

Anfang 2005 habe ich mein Examen im Fach Veterinärmedizin an der Uni Leipzig abgelegt und die Approbation als Tierärztin erhalten. Ab dem darauffolgenden Jahr arbeitete ich jedoch als Journalistin, unterstützt durch ein Stipendium für Naturwissenschaftler und Mediziner, die in den Wissenschaftsjournalismus einsteigen wollen. 2008 begann ich mit meinem Volontariat bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Schon kurz nach meinem Examen im Fach Veterinärmedizin hatte es Berichte von Kollegen gegeben, die als angestellte Tierärzte in Praxen und Kliniken extrem schlecht oder gar nicht bezahlt wurden und immer wieder arbeitsrechtliche Verstöße erlebten. Die Berichte begannen sich zu häufen, als das Examen zwei bis drei Jahre zurücklag und auch viele Dissertationsvorhaben abgeschlossen waren. Inzwischen hatten die meisten meiner Kommilitonen eine klinische Tätigkeit als Tierarzt aufgenommen, angestellt in einer Praxis oder Klinik, befasst mit der Versorgung von Hunden, Katzen, Heimtieren und Pferden als Patienten.

Besonders problematisch war die Situation, die von Tierärzten geschildert wurde, die eine Anstellung an einer der universitären Kleintierkliniken in Deutschland gefunden hatten. Die Tierärzte arbeiteten hier teilweise jahrelang auf Stellen, die als „Internship“ oder „wissenschaftliche Hilfskraft“ bezeichnet wurden. Es handelte sich um Vollzeitstellen mit häufigen Nacht- und Wochenenddiensten; das Bruttogehalt lag bei maximal 850 Euro im Monat, in vielen Fällen auch deutlich darunter.

Im Jahr 2008 erschien schließlich die Studie „Untersuchungen zur beruflichen und privaten Situation tierärztlicher Praxisassistenten und -assistentinnen ind Deutschland“ von Bettina Friedrich. Die Autorin, eine Doktorandin der Tiermedizinischen Hochschule Hannover, hatte mit einem Fragebogen einen Großteil der 4300 deutschen Tierärzte erreicht, die in Praxen und Kliniken angestellt sind.

Die Studie hat den Berufsstand tief verunsichert: Drei Viertel der Angestellten sind demnach Frauen, das niedrigste Gehalt auf einer Vollzeitstelle liegt bei 580 Euro brutto, Männer verdienen im Schnitt 550 Euro mehr als Frauen, nicht einmal 30 Prozent der angestellten Frauen haben Kinder (aber die Hälfte der angestellten Männer). Für 75 Prozent der angestellten Tierärzte in Deutschland bleibt der Notdienst unvergütet - und das, obwohl schon ohne Nacht- und Notdienste pro Woche im Schnitt 48 Arbeitsstunden zusammenkommen. Rund ein Drittel der Angestellten bekommt von seinen Arbeitgebern keinen schriftlichen Arbeitsvertrag. Tarifvereinbarungen sind noch nie getroffen worden.

Damit lagen erstmals objektive Ergebnisse über die Gehälter und Arbeitsbedingungen angestellter Tierärzte vor. Das, was man vorher noch als anekdotisch hätte abtun oder als Einzelfall hätte betrachten können, war offenbar die Regel. Bald wurde innerhalb des Berufsstandes über die Studie debattiert. Die Ergebnisse galten als besonders brisant, weil die angestellte Tätigkeit, nicht die Arbeit einzelner Niedergelassener, als Zukunft der Tiermedizin wahrgenommen wird: Zum einen sind inzwischen etwa 85 Prozent der Veterinärmedizinstudierenden Frauen, sie ziehen die angestellten Tätigkeit in einem Team der selbständigen vor, um sich auf einigermaßen feste Arbeitszeiten verlassen zu können.

Zum anderen war die Veterinärmedizin in den vergangenen Jahrzehnten einer Wissensexplosion unterworfen: Komplexe Methoden wurden etabliert, von denen viele aus der Humanmedizin stammen. Inzwischen werden Tumoren bestrahlt, Gefäßmissbildungen operiert und chronische Krankheiten langfristig betreut; es entstanden eigene Fachgebiete innerhalb der Veterinärmedizin, etwa Zahnheilkunde oder Geriatrie. Deshalb können heute nur noch Teams aus mehreren Spezialisten mit dem Wissensfortschritt mithalten und den Ansprüchen vieler Patientenbesitzer genügen – so zumindest die auf Kongressen und in den Fachmedien der Tierärzte viel diskutierte Theorie, deren Alltagstauglichkeit von den Ergebnissen der Studie natürlich massiv in Frage gestellt wurde.

Nachdem die Studie von Bettina Friedrich vorlag, war für mich klar, dass ihr in einem Artikel über den Wandel des Tierarztberufes, über die sittenwidrigen Gehälter und die schwierigen Arbeitsbedingungen eine zentrale Rolle zukommen musste.

Die Studie berücksichtigte allerdings nur die Situation der Angestellten in privaten Praxen und Kliniken. Ich hielt es für wichtig, in meinem Artikel auch die Situation angestellter Tierärzte an den universitären Kleintierkliniken zu schildern, die mir besonders dramatisch erschien. Kolleginnen und Kollegen, die ein sogenanntes „Internship“ absolviert hatten, beschrieben mir in mehreren langen Gesprächen, was sie in dieser Zeit erlebt hatten. Die Internships waren offenbar eingeführt worden, nachdem ein neues System europäisch anerkannter Abschlüsse, der sogenannten „Diplomates“, in Deutschland etabliert worden war.

Es hatte sich erst in den vergangenen 15 Jahren nach und nach durchsetzen können. Der Titel „Diplomate“ in einem Spezialgebiet, etwa Kleintierchirurgie oder Augenheilkunde, ist inzwischen zu einem zentralen Kriterium für Tierärzte geworden, die eine akademische Laufbahn einschlagen wollen. Das Internship und eine darauffolgende drei- bis vierjährige „Residency“ an einer Klinik sind die Voraussetzungen, um zur Diplomate-Prüfung antreten zu können. Die Entstehung des Systems mit allen Folgen, etwa der Möglichkeit, junge Tierärzte auf Stellen mit Weiterbildungskomponente extrem gering bezahlt arbeiten zu lassen, ist ein Symptom der erwähnten zunehmenden Spezialisierung innerhalb des Faches Veterinärmedizin.

Unfreiwillig komisch klingt die Passage, in der es darum geht, dass ein Tierarzt nach dem zwölfstündigen Nachtdienst nach Hause gehen darf: „Diese Zeit dient für die Arbeit an Forschungsprojekten (z.B. Promotion, Veröffentlichungen), zur eigenen Weiterbildung und zur Erholung.“

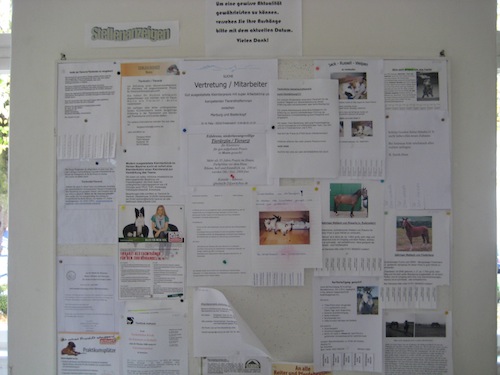

Die Kleintierklinik der LMU München schreibt, Bewerber mit Doktortitel und Berufserfahrung würden bevorzugt; die tägliche Arbeitszeit gehe von 7.30 Uhr bis nach 19 Uhr. Zum Zeitpunkt meiner Recherchen hieß es unter dem Punkt „Bezahlung“: „Interns erhalten einen Basisvertrag (TV-L-Vertrag für 3,5 Stunden/Woche) über (je nach Alter und Familienstand) ca. € 200 bis € 250 brutto. Zusätzlich machen die Interns Nachtdienste und Wochenenddienste und erhalten eine Bezahlung der entsprechenden Überstunden anteilmäßig (je nach Anzahl der Überstunden ca. € 400 bis € 600 brutto pro Monat).“ Die Online-Stellenanzeige ist aber inzwischen geändert worden. Jetzt heißt es unter dem Punkt „Vergütung“ nur noch: „Die Ausbildung im Internship ist kostenfrei. Nachtdienste und Wochenenddienste werden nach TV-L vergütet.“

Als ich mit der Arbeit an einem Artikel begann, der diese Missstände offenlegen sollte, wurde mir schnell klar, dass ich nicht mit einem Fallbeispiel einsteigen wollte. Der Berufsstand ist so klein, dass man sehr weitgehend im Vagen hätte bleiben müssen, um die dargestellte Person nicht erkennbar werden zu lassen. Die Fakten lagen außerdem so klar auf dem Tisch und die Arbeitsbedingungen wurden sogar in öffentlich zugänglichen Quellen so unverhohlen beschrieben, dass ich es nicht für notwendig hielt, von einem Einzelfall auszugehen. Es erschien mir eindrucksvoll genug, die Ergebnisse der Studie von Bettina Friedrich zusammenzufassen und aus den Stellenanzeigen der Universitäten zu zitieren. Trotzdem wollte ich eine Art erzählerischen Rahmen schaffen, der das Berichtete zu einer Geschichte machen würde und dem Leser einen leichten Zugang bieten sollte. Außerdem erschien es mir notwendig und interessant, Stellungnahmen verschiedener beteiligter Institutionen einzuholen – etwa von der Seite der Universitäten und der Bundestierärztekammer.

Zunächst nahm ich im August 2009 Kontakt zu einer der Veterinärmedizinischen Fakultäten auf, an denen es möglich ist, ein Internship in einer der Tierkliniken zu absolvieren. Ich bat um ein Gespräch über die Berufsaussichten und Arbeitsbedingungen junger Tierärzte und über das derzeitige Weiterbildungssystem nach dem Examen. Man lud mich in die Kleintierklinik der Fakultät ein, wo ich von drei Hochschullehrern klinischer Fächer empfangen wurde, die sich gemeinsam meinen Fragen stellten.

Ich zeigte meinen Gesprächspartnern die Internship-Stellenanzeigen, die ich aus dem Internet ausgedruckt hatte, und sagte, dass die Gehälter mir für einen Tierarzt mit Examen und Approbation sehr gering erschienen. Meine Gesprächspartner verteidigten die geringen Gehälter voller Überzeugung. Am Ende des Gesprächs forderten sie, den vollständigen Artikel vor der Veröffentlichung lesen zu können. Ich bot an, ihnen ihre Zitate oder auch die kompletten Passagen, in denen sie zitiert waren, vor der Veröffentlichung zur Autorisierung zu überlassen. Doch sie bestanden darauf, den vollständigen Artikel inklusive aller übrigen Passagen zu lesen. Sonst wären sie nicht damit einverstanden, in dem Artikel überhaupt vorzukommen. Ich brachte mein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass ich das interessante Gespräch nicht in meinem Artikel würde berücksichtigen können, und musste darauf verzichten, die drei Hochschulvertreter zu zitieren.

Herrn Brunnbergs Gesprächsbereitschaft zeigte mir, dass offenbar in dieser Sache kein Konsens unter den Hochschulvertretern in der Veterinärmedizin herrscht. Manche Hochschulvertreter schildern offen ihre eigenen Zweifel an einem System, in dem der klinisch tätige Nachwuchs zu sittenwidrigen Bedingungen beschäftigt ist, während andere in dem Zusammenhang überhaupt nicht zitiert werden wollen und auch kein Bewusstsein dafür zeigen möchten, dass die Situation überhaupt als problematisch empfunden werden könnte.

Auch bei den Berufsverbänden – ich kontaktierte die Bundestierärztekammer und die Landestierärztekammer Hessen – stieß ich auf rege und offene Gesprächsbereitschaft. Die Gehaltssituation wurde als „drastisch“ und „katastrophal“ bezeichnet.

Als ich im Herbst 2009 acht Wochen des Volontariats im Ressort Wirtschaft der F.A.Z. verbrachte, bot ich das Thema „Tierärzte“ für die Beilage „Beruf und Chance“ an, für die ein Medizin-Special geplant war. Um einen erzählerischen Rahmen für die bisher gewonnenen Informationen zu schaffen, fuhr ich am ersten Studientag der Erstsemester im Fach Veterinärmedizin Anfang Oktober 2009 nach Gießen, wo eine der fünf veterinärmedizinischen Ausbildungsstätten in Deutschland angesiedelt ist.

Die Gespräche auf dem Campus ermöglichten es mir, die Vorstellungen und Ziele der Studienanfänger mit der schwierigen Situation approbierter Tierärzte, wie sie etwa in der Studie von Bettina Friedrich dargelegt ist, zu kontrastieren. Nach dem ersten Bericht, der am 17. Oktober unter dem Titel „Dann geht man eben nachts putzen“ im Ressort „Beruf und Chance“ der F.A.Z. erschien, schrieb ich einige Wochen später für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung noch eine ausführliche Reportage über den ersten Studientag der Veterinärmedizinstudenten in Gießen. Sie erschien am 7. Februar 2010 unter dem Titel „Traumberuf - komme, was wolle“.

Eine dritte Reportage entstand ein Jahr später als „Samstagsreportage“ für die Seite 3 des Politikteils der Zeitung. Sie erschien im November 2010 unter dem Titel „Ein Herz für Tierärzte“. Dabei konzentrierte ich mich vor allem auf die Gehälter und Arbeitsbedingungen angestellter Tierärzte in privaten Praxen und Kliniken und auf die Frage, wie sich eine solche Situation entwickeln konnte. Diesmal stellte ich auch ein Fallbeispiel in den Vordergrund: eine junge Tierärztin, die von ihrem Beruf desillusioniert ist und unter einem Pseudonym porträtiert wird.

Wieder waren mehrere Verbands- und Hochschulvertreter bereit, das System offen zu kritisieren. Sie fanden außerdem klare Worte dafür, dass Inhaber großer Praxen und Kliniken, die mit modernen Geräten und Technologien ausgestattet sind, damit durchaus zu Wohlstand kommen – ohne aber bereit zu sein, ihre Angestellten angemessen zu bezahlen. „Eine solche Situation kann entstehen, wenn es den Beschäftigten um die Tätigkeit selbst geht bis hin zur Selbstverleugnung“, sagte etwa Arwid Daugschies, der zu dem Zeitpunkt Dekan der Veterinärmedizinischen Fakultät in Leipzig gewesen ist. „Auf der anderen Seite ist bei den Arbeitgebern die Haltung entstanden, nur das Mindeste zu zahlen, was sie zahlen müssen. Die Verantwortung und die Solidarität untereinander fehlen.“

Der erste Artikel zum Thema, „Dann geht man eben nachts putzen“, der im F.A.Z.-Ressort Beruf und Chance erschienen ist, wurde auch online auf faz.net veröffentlicht. Dadurch erreichte er eine starke Verbreitung. Von der Sprecherin der Bundestierärztekammer erfuhr ich später, dass sie nach Erscheinen dieses ersten Artikels viele Anrufe von Eltern erhalten hat, deren Töchter Veterinärmedizin studieren wollten und die sich erkundigten, ob die Arbeitsbedingungen und Gehälter tatsächlich so schlecht seien wie in dem Artikel dargestellt. Typischerweise hätten die Eltern ungläubig gesagt, das könnten sie sich kaum vorstellen, schließlich würden angestellte Humanmediziner viel höhere Gehälter beziehen, selbst direkt nach dem Examen. Auch im Internetforum foren4vet.de, indem sich Studieninteressierte, Studenten und junge Tierärzte austauschten, wurde der Artikel mehrfach diskutiert. Mir war es zum einen wichtig, dass die Informationen aus dem Artikel genau diese Gruppe erreichten: Junge Leute, von denen sich vielleicht viele niemals für ein Veterinärmedizinstudium entscheiden würden, wenn sie von der Realität der Gehälter und der Problematik eines nicht existierenden Tarifvertrags erfahren.

Zum anderen war es mir ein Anliegen, auch für alle Außenstehenden über das Phänomen an sich zu berichten: darüber, wie ein Beruf sich im Zuge eines Generationswechsels entwickeln kann. In der Öffentlichkeit wird der Tierarztberuf noch immer als solide oder gar lukrativ wahrgenommen, befeuert von den Tierarztserien im Fernsehen und davon, dass die Tierärzte lange nach außen geschwiegen haben. Somit konnte ich auch eine Geschichte darüber erzählen, dass es Parallelwelten gibt – mitten in der Gesellschaft, im Arbeitsleben.

Online am: 29.02.2016

Inhalt:

- Vorbemerkungen zum Traumberuf Tierarzt

- Wie der Bericht entstand - ein ausführliches Protokoll

- Der Bericht: „Dann geht man eben nachts putzen“

Tags:

Arbeitsleben | (Aus)Bildung | Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

Auszeichnungen:

"Wächterpreis der Tagespresse" 2011