Wie der Glienicker Park "in das Eigentum der Stadt Berlin" überging: eine Arisierung und eine Zwangsenteignung

Das landschaftliche Areal des Peter Joseph LENNÉ

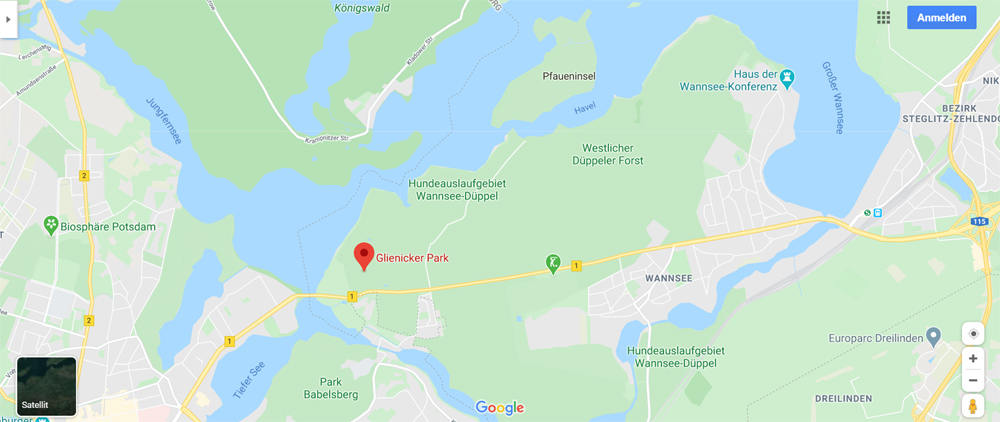

Der Glienicker Park ganz unten am südwestlichen Zipfel von Berlin, da wo die Hauptstadt direkt in die "Berliner Vorstadt" von Potsdam übergeht - getrennt bzw. verbunden über die inzwischen weltbekannte Glienicker Brücke - gehört zu den schönsten Garten- und Parkanlagen von Berlin. Die "Königstrasse", heute die Bundesstrasse Nummero "1", trennt die südliche und nördliche Hälfte und führt - über viele Kilometer und immer geradeaus - direkt zum Berliner Schloss:

Die vielen Könige und Kaiser, die in der Residenzstadt Potsdam in ihren diversen Schlössern zu logieren und zu wohnen beliebten, liebten diese direkte Verbindung in die große Stadt. Und sie mochten das würdige Entree, das die Reichshauptstadt ihnen zu ihrer Linken und Rechten bot, nachdem sie die Glienicker Brücke hinter sich gelassen hatten: Ein Ensemble aus Arkaden und bunten Blumenbeeten, kleine und größere architektonisch liebevoll gestaltete Gebäude, den "Jägerhof" und das "Schloss Glienicke nördlich der "Königstrasse", südlich davon das "Jagdschloß".

Das alles kam nicht von ungefähr. Der Erbauer des Glienicker Schlosses war kein Geringerer als Karl Friedrich SCHINKEL. Der einfallreiche Gestalter der Parkanlagen: Peter Joseph LENNÉ.

Das Besondere an der gartenarchitektonischen Gestaltung: der freie Blick auf die Shilouette der Residenzstadt, wie hier auf den beiden Gemälden von Carl Daniel FREYDANCK aus den Jahren 1845 und 1847 zu sehen:

"Ich habe schon manches Schöne gesehen, was einen doch immer interessiert, als ein Beweis, was Kunst und Geschmack aus einer auch nur einigermaßen dankbaren Gegend zu machen verstehen. ... Ich weiß nicht, ob du in einer blauen Laube warst, mit einem Blick durch die kleinen Arkaden auf Glienicke; ich hätte glauben können, etwa am Gardasee zu stehen."

So schrieb Karoline von ROCHOW im Jahre 1849 in ihren Erinnerungen "Von Leben am preußischen Hofe".

Die Farblithografie von August HAUN aus dieser Zeit, der vorzugsweise Städteansichten und Landschaftsbilder zu Papier brachte, zeigt die landschaftliche Anmut der gesamten Gestaltung dieser Lokalität, die allerdings mehr auf die Schönheit des Bildes fokussiert als auf die reale Wiedergabe der einzelnen Bildkomponenten. So ist beispielsweise die Glienicker Brücke - perspektivisch gesehen - viel zu weit rechts:

Die Glienicker Brücke, die auf der Lithografie eine Nebenrolle spielt, ist bei vielen auf der Welt bekannter als der Glienicker Park: als "Spy-Bridge" im Kalten Krieg, wo die beiden militätischen Potentaten dieser Erde ihre Spione auszutauschen pflegten: Potsdam lag in der DDR, die Seite gegenüber war Westen.

Alles in allem: eine geschichtsträchtige Gegend.

Geschichtsklitterung?

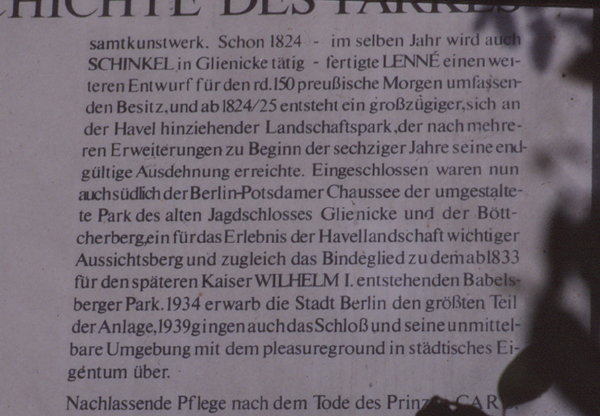

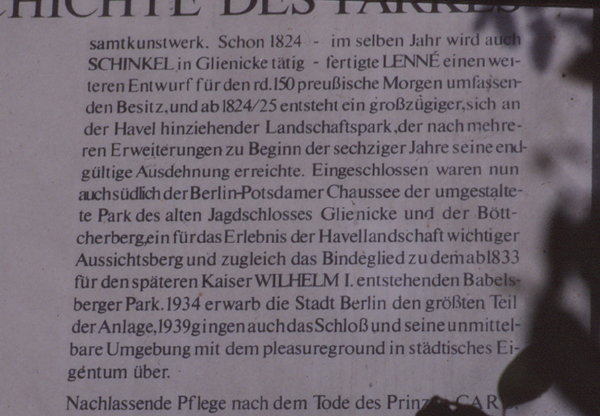

Für die an der Geschichte interessierten Besucher des Parks gibt es hier, da und dort Hinweistafeln, die Einblick in die Historie vermitteln wollen. Zum Beispiel auf diesem Schild, ziemlich weit unten:

"1934 erwarb die Stadt Berlin den größten Teil der Anlage. 1939 gingen auch das Schloss und seine unmittelbare Umgebung mit dem Pleasureground in städtisches Eigentum über."

Wer den Katalog anlässlich des 200. Geburtstages von Peter Joseph LENNÉ in Händen hält, erfährt auf S. 144 schon etwas mehr:

"Wie Pressemitteilungen zu entnehmen ist, kommt es im September 1934 im Rahmen eines Aktiengeschäfts zwischen dem 'Staatskommissar der Hauptstadt Berlin`... und der Dresdner Bank zu einer vertraglichen Vereinbarung zwecks Übereignung des Glienicker Parks an die Stadt Berlin."

Ein "Aktiengeschäft" der Stadt Berlin? Die Dresdner Bank als Besitzer eines Parks?

Dies ist ein nachträglicher Blick in den September 1934:

"September 1934":

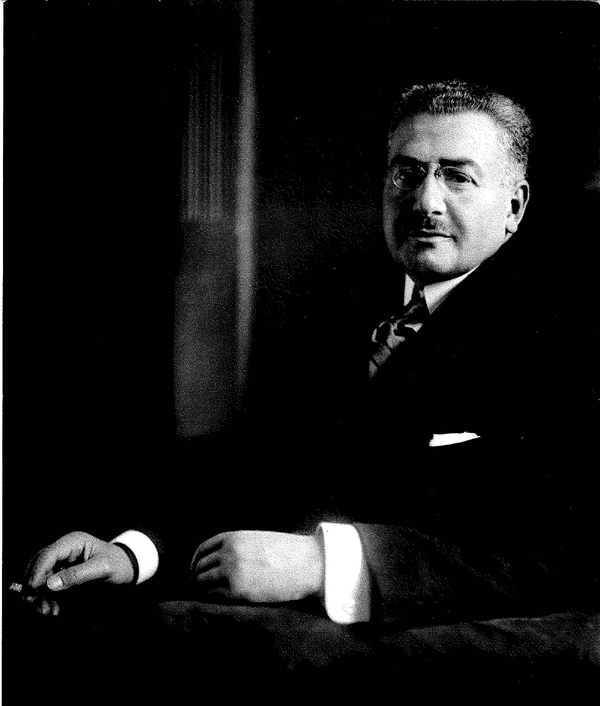

Es ist jener Monat, in dem kurz zuvor der ehemalige Chef ("Generaldirektor") und Mehrheitsaktionär der deutschlandweit bekannten Engelhardt-Brauerei, Ignatz NACHER, in einer Gefängniszelle des Berliner Polizeipräsidiums eingebuchtet wird. Dort lässt man den 65jährigen schmoren. Und anderem entzieht man ihm das für ihn lebensnotwendige Insulin. Man will ihn - schon medizinisch gesehen - gefügig machen. 'Auftraggeber' dieser Maßnahmen: Der "Staatskommissar für Berlin", Dr. Julius LIPPERT. Er gibt seit März 1933 in der Reichshauptstadt den Ton an.

LIPPERT, dessen Auftrag es ist, die "Reichshauptstadt von jüdischen und korrupten Elementen zu säubern", hat bereits viele Menschen jüdischen Glaubens um ihren Job gebracht und so manchen (jüdischen) Unternehmer oder Manager verhaften lassen.

Jetzt ist der ehemalige Chef der Engelhardt-Brauerei Ignatz NACHER an der Reihe. Denn NACHER musste bereits ein Jahr zuvor ein "Abkommen" unterschreiben, nach dem er die Mehrheit seiner Engelhardt-Brauerei an die Stadt Berlin abtritt. Entschädigungslos. Als 'Wiedergutmachung' für ein Grundstücksgeschäft aus dem Jahre 1929, als die Brauerei ihr großes Geschäftshaus am Alexanderplatz an die Stadt Berlin verkaufen musste. LIPPERT hielt NACHER Bestechung vor.

Da dies auch die Strafrichter am Landgericht Berlin so sehen zu müssen glauben, weil sie sich dem neuen Zeitgeist der nationalsozialistischen Bewegung nicht verschließen wollten, hatte LIPPERT gute Karten. Dass der Reichsgerichtshof ein Jahr später, 1935, dieses Urteil als "mangelhaft und vielfach so unklar und unbestimmt" aufheben wird, weil "man nicht sicher erkennen kann, in welchem Tatbestande eigentlich die Strafkammer die strafbaren Handlungen der Angeklagten erblickt", nützte NACHER nichts. Für ihn gilt bzw. gal: entweder Unterschrift oder Gefängnis.

NACHER hatte sich ein Jahr zuvor, im Mai 1933, für die Unterschrift entschieden. Aber verkaufen will er seine restlichen Anteile eigentlich nicht. Die ganze Zeit nicht. Immerhin konnte er sich bei diesem "Abkommen" ein Rückkaufrecht gegen Cash ausbedingen, müsste dann aber seine gesamten Anteile an eine "wirtschaftlich arisch einwandfreie Unternehmergruppe" übergeben. NACHER zögert, will selbst entscheiden, wem er sein Lebenswerk anvertraut (siehe dazu Die Erfindung der Pfandflasche. Oder: Wie Ignatz NACHER aus einer Mini-Brauerei einen Großkonzern macht), wenn er es schon hergeben muss.

Das ärgert den "Staatskommissar für Berlin". Und so will LIPPERT 1934 neuen Schwung in die Angelegenheit bringen, denn er hat schon in den Zeitungen groß verkünden lassen, dass er "für Berlin 3 Millionen Mark gerettet" habe: in Form werthaltiger Aktien an der Engelhardt-Brauerei.

Und so wird Ignatz NACHER verhaftet. Auslöser: ein Haftbefehl der Gestapo, der auf einer Akte mit der Aufschrift "Stapo D 2 Engelhardt-Brauerei" basiert. Die hat der "Staatskommissar für Berlin", Julius LIPPERT, bereits 1933 unmittelbar nach der sogenannten Machtergreifung initiiert.

Es ist die zweite Verhaftung von Ignatz NACHER. Mehr zur Vorgeschichte und der Arisierung der Engelhardt-Brauerei unter Die brutale Enteignung.

Im Polizeigefängnis

Dort erhält Ignatz NACHER Besuch.

Von einem Notar und in dessen Gefolge der Rechtsanwalt Dr. Albrecht ASCHOFF, der mit Staatskommissar LIPPERT persönlich bekannt ist. Die beiden Herren haben wenig Zeit, haben angeblich "nur fünf Minuten von der Gefängnisleitung bekommen." Und: "Wenn Sie die vorbereitete Vollmacht nicht unterschreiben, können wir Ihnen nicht mehr helfen!"

NACHER weiß sich nicht zu helfen, sieht keine Alternative und unterschreibt. Er widerruft schriftlich seine Vollmacht, die er bereits vor einem Jahr einem seiner engsten Vertrauten gegeben hat - für alle Fälle sozusagen.

Mit der Unterschrift jetzt hat NACHER diese Vollmacht auf Anwalt ASCHOFF, den LIPPERT-Spezi, übertragen.

Die beiden Herren verschwinden ebenso schnell wie sie gekommen waren. Der erste Akt im Polizeigefängnis ist vorüber.

"In den Räumen der Dresdner Bank"

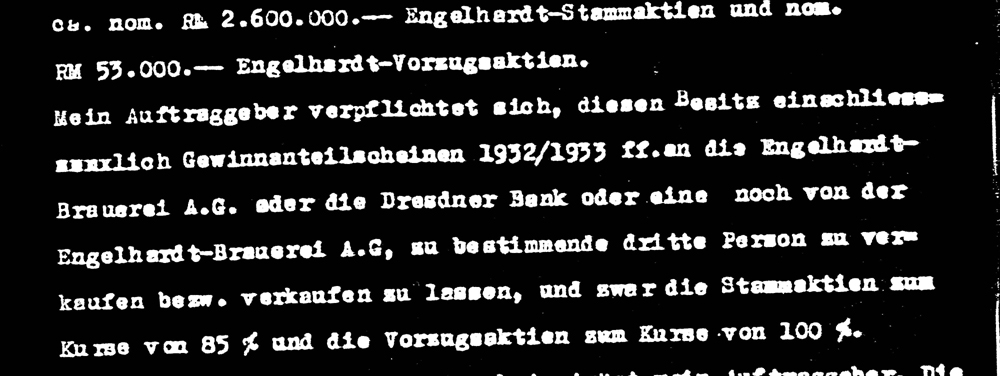

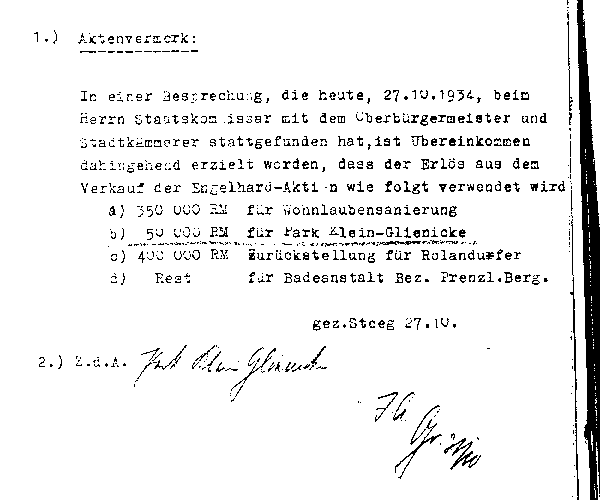

Die beiden Herren verlieren wenig Zeit. Am 5. September erscheinen sie "in den Räumen der Dresdner Bank", wie die Notariatsurkunde mit der Nr. 279 festhält. Die Notariatsurkunde, von NACHER unterschrieben im Gefängnis, trägt die Nummer 278.

Ergebnis dieser notariell beurkundeten Abmachung in wenigen Worten: NACHER verkauft alle seine Anteile an seiner Engelhardt-Brauerei - zu einem Vorzugskurs von 85% des tatsächlichen Börsenwerts.

Damit ist NACHER - im zweiten Akt - seine Brauerei endgültig los. Als "Generaldirektor" hatte man ihn bereits vor einem Jahr gekündigt, kaum dass die Nationalsozialisten, allen voran Staatskommissar Julius LIPPERT, den Aufsichtsrat und die entscheidenden Managerposten mt Leuten aus den eigenen Reihen besetzt hatten.

Das Tauschgeschäft

An Aktien bzw. Dividendeneinnahmen ist LIPPERT nicht wirklich interessiert; das ist viel zu weit weg vom Volk auch wenn man damit politische Reklame machen kann.

Als LIPPERT mitbekommt, dass die Dresdner Bank, in die ebenfalls Männer des neuen Zeitgeistes eingezogen waren, selbst an diesen Aktienanteilen interessiert ist, um dann die Engelhardt-Brauerei kontrollieren und alle Dividendenerträge selbst kassieren zu können, kommt es zu Gesprächen. Sie finden u.a. auf Parteiebene hinter verschlossenen Türen statt, denn längst haben die Nationalsozialisten auch in der Bank vertraute 'PG's' installiert.

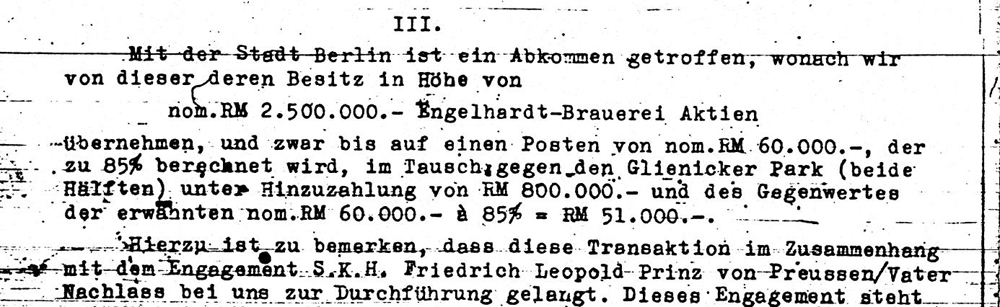

Die Sondierungen führen schnell zum Erfolg, ganz nach LIPPERT's Geschmack. Denn für beide winkt eine win-win-Situation: Die Dresdner Bank möchte die Aktienanteile, die LIPPERT NACHER abgepresst hat, über die aber LIPPERT verfügt. Umgekehrt LIPPERT: Er möchte gerne den Glienicker Park, den die Dresdner Bank als Sicherheit für unbeglichene Schulden S.K.H. (Seiner Königlichen Hoheit) Friedrich Leopold Prinz von Preussen genommen hatte.

Der Preussenprinz, Enkel des Bruders von Wilhelm I, dem ersten Deutschen Kaiser, den Otto von BISMARCK nach dem gewonnen französischen Krieg im Schloss von Versailles gekrönt hatte, galt in seiner Famiie als absoluter Sonderling.

Als die Revolution von 1918 das Deutsche Reich zu verändern begann und sein Cousin, Kaiser Wilhelm II, abdanken musste, hisste Friedrich Leopold eine rote Flagge auf seinem Schloss Glienicke - als Rache an seiner Familie. In der Öffentlichkeit war er durch Verschwendungssucht und Fauxpas aufgefallen; er führte Gerichtsprozesse gegen jeden und die ohne Ende, stritt sich mit seiner Frau vor aller Augen und hatte zum Schluss seinen Wohnsitz in die Steueroase Lugano im schweizerischen Tessin verlegt. Nichtsdestotrotz war er in finanziellen Schwierigkeiten. Seinen Besitz in Berlin, das Schloss Glienicke und den Park ließ er vergammeln. Um etwas Geld zu realisieren, hatte er in einer großen Auktion viele seiner Kunstschätze aus dem Schloss und dem Park verhökert.

Es reichte aber nicht, die Schulden bei seiner Hausbank zu bezahlen und so befand sich der Glienicker Park seit Jahren im Besitz der Bank. Soweit diese Vorgeschichte.

Jetzt ist man sich einig und das win-win-Geschäft kann problemlos über die Bühne gehen. Da die Tauschobjekte nur in etwa die gleiche Werthaltigkeit haben, kommt es zu Ausgleichszahlungen der Bank an die Stadt Berlin. Die Dresdner Bank listet das alles in einer Vorlage feinsäuberlich für die Aufsichtsratssitzung auf, die am 19. September stattfindet, und kommt zu dem erfreulichen Ergebnis:

"Wir besitzen also auch unter Ausschaltung der Vorzugsaktien die Majorität der stimmberechtigten Aktien" an der Engelhardt-Brauerei:

Auch Julius LIPPERT hat Grund zum Jubilieren. Der Bürgermeister von Berlin-Zehlendorf ist der erste, der sich beim "hochverehrten Parteigenossen Dr. Lippert" brieflich bedankt und "in der Versicherung alter Treue mit Heil Hitler" herzlich grüßt..

Der "Staatskommissar" und sein "Jägerhof"

LIPPERT fackelt nicht lange. Er lässt sofort die Hndwerker und Gärtner kommen. Er will den Park, der völlig verwildert ist, reanimieren und die Gebäude renovieren, um sie dann den deutschen Volksgenossen öffnen zu können. Bisher waren alle Tore in den Mauern entlang der Königstrasse verschlossen.

Eine der ersten Maßnahmen: die Sanierung des "Jägerhof" mit Blick auf die Wasserlandschaft der Havel. Die Repräsentationsräume des "Jägerhof" sollen auf Vordermann gebracht werden. LIPPERT, der die "Hauptstadt von jüdischen und korrupten Elementen säubern" will, gedenkt dort seinen Privatwohnsitz zu nehmen.

Weil dies auf Steuerzahlers Kosten geschehen soll, wird er zwei Jahre später den Berliner "Ratsherren" eine Abrechnung vorlegen: in der Vorlage Nr. 11 (349-362). Nach der habe die Stadt Berlin "durch die nachträgliche Einfügung einer Mietwohnung bzw. Dienstwohnung in das alte Wohngebäude" sogar Geld gespart: 5.500 RM für die Stadt Berlin, die dafür nun keine Möbel anschaffen muss. Und "natürlich wird durch den Wohnungsinhaber auch eine Benutzung der Repräsentationsräume, der Küche, der Garage und der Gartenanlagen in Frage kommen."

Ursprünglich war alles ein wenig anders geplant. Als die ersten Presseerklärungen von LIPPERT im Mai 1933 die Runde machten, sollten die Dividendenerträge bzw. ein Erlös aus dem Weiterverkauf der Engelhardt-Aktien "Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen" dienen. Da war vom Glienicker Park noch nicht die Rede.

Dieses Tauschgeschäft nahm erst seinen Lauf, als die Dresdner Bank auf den Geschmack gekommen war, sich angesichts der politischen Bedrängnis von Ignatz NACHER sich aktiv in diese Auseinandersetzungen einzuschalten, um mit möglichst vielen Aktienanteilen davon zu profitieren. Maßgeblicher Drahtzieher in der Dresdner Bank war der "Industrieberater der Dresdner Bank", wie Dr. Hilarius GIEBEL mit seiner Visitenkarte vorzustellen pflegte. Details unter Die brutale Enteignung des Ignatz NACHER und seiner Engelhardt-Brauerei.

Nachdem der Deal 'Aktien gegen Park' über die Bühne gegangen ist, soll nur ein kleiner Teil des zusätzlichen finanziellen Mehrerlös für die Restaurierung des Parkes investiert werden. Doch der Geschmack kommt bekanntlich beim Essen: Letztlich soll das Vierfache davon ausschließlich in die Renovierung des "Jägerhofs" gehen. Der frühere Chefredakteur der NSDAP-Zeitung "Der Angriff" und jetztige "Staatskommissar" Julius LIPPERT möchte standesgemäß logieren.

20. April 1936

Ende 1935 ist es soweit. Der Park ist wieder hergerichtet, die verwilderten Wege freigeräumt, Blumenbeete für den Frühling vorbereitet. Und natürlich: auch der Jägerhof ist inzwischen von Julius LIPPERT bezogen.

"Die Tore sind geöffnet", jubilert das Berliner Tageblatt. Der Berliner Lokalanzeiger schreibt, dass LIPPERT "ein Nationalsozialist des Herzens" ist.

Um der Eröffnung einen nachhaltigen Rahmen zu geben, hat sich LIPPERT einen passenden Namen ausgesucht: "Volkspark Glienicke" wird er nun genannt. Und auch das Datum ist nicht zufällig gewählt: der 20. April ist "Führers Geburtstag".

danach

Im Jahr 1936, wenn der "Volkspark Glienicke", der bisher nur den adeligen Hohenzollern und deren Gäste zum Lustwandeln diente, den deutschen Volksgenossen geöffnet wird, zeigen sich die Nationalsozialisten von ihrer 'besten Seite', was die internationale Wahrnehmung angeht. Im Sommer glänzt Deutschland vor aller Welt mit den Olympischen Spielen: mit insgesamt 89 Medaillen, darunter 33 Male Gold, 26 Mal Silber und 30 Bronzemedaillen stellen die germanisch-arischen Athleten alles in den Schatten. Und die internationale Presse achtet nur auf den Glanz. Was sich hinter den Kulissen abspielt, interessiert nicht. Die deutsche Presse ohnehin nicht, denn die ist längst gleichgeschaltet.

Dass (fast) ein ganzes Volk einen totalen Rechtsruck vollführt hat, der in den "totalen Krieg" übergehen und dann im totalen Desaster enden wird, und dass dabei eine ganze Volksgruppe von Deutschen systematisch ausgerottet wird, nehmen die Deutschen mehr oder weniger tatenlos hin: Die vielen Beamten erfüllen nur "ihre Pflicht", alle anderen zucken mit den Achseln.

Wie es in diesen Jahren zugeht, wie es der inzwischen enteigneten und ausgegrenzten Famile von Ignatz NACHER ergeht, ist beschrieben unter

"Germania"

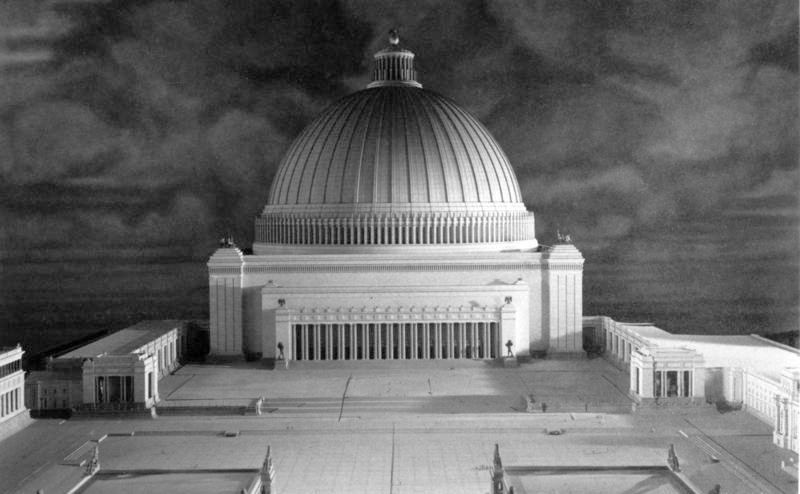

Während die Deutschen - bedingungslos ihrem Führer folgend - in den Krieg ziehen, um sich fast ganz Europa zu unterwerfen, plant Adolf HITLER's Stararchitekt, "Generalbauinspektor" Albert SPEER, ebenfalls Großes. Er will die Reichshauptstadt zur "Welthauptstadt Germania" umbauen.

Im Norden: die "Große Halle" auch als "Ruhmeshalle" bezeichnet, südlich davon der "Triumpfbogen" mit 117 Metern Höhe fast doppelt so hoch wie das Berliner Schloss mit seiner Kuppel:

Und das, was Albert SPEER für den "Endsieg" des Krieges, der erst am 1. September 1939 beginnen wird, aber sich gedanklich schon in den Köpfen vieler Nazi-Größen festgesetzt hat, an prachtvollem Strassenbau für die Innenstadt plant, gedenkt er auch hier an der Eingangspforte von Potsdam nach Berlin umzusetzen. SPEER will die breite Königstrasse noch weiter verbreitern und dazu müssen die angrenzenden Teile des Parks nördlich und südich der Königstrasse weichen. Das Jagdschloss Glienicke südlich der Königstrasse soll zum Gästehaus umgestaltet werden.

Die Mauer nördlich der Strasse abzureißen ist kein Problem, dieser Teil des Volksparks gehört der Stadt Berlin. Indes, der südliche Teil befindet sich immer noch in royalem Besitz. Eigentümer: S.K.H. Friedrich Karl Prinz von Preussen, Enkel von Friedrich Leopold Prinz von Preussen, der bei der Dresdner Bank in der Kreide gestanden und inzwischen das Zeitliche gesegnet hat.

S.K.H. Friedrich Karl Prinz von Preussen, geb. 1919 und rechtmäßiger Eigentümer des südlichen Parks, des Jagdschlosses und aller Kunstgegenstände, die noch verblieben sind, ist 1938 neunzehn Jahre alt. Und nicht volljährig. Und gilt deswegen als nicht geschäftsfähig. Friedrich Karl hat deshalb einen Vormund: den Bruder der Mutter seines Vaters, sprich sein Onkel Prinz Christian zu Schaumburg-Lippe.

Die Verhandlungen ab 1938

Der 7. November 1938 ist ein Montag.

In Paris erschießt aus Wut der 17jährige Herschel GRYNSZPAN den Legationsrat an der Deutschen Botschaft, weil seine in Hannover lebende Familie vor wenigen Tagen - wie viele andere jüdische Deutsche - erst aus der Wohnung geholt, dann abtransportiert und an die polnische Grenze deportiert und dort über die Grenze nach Polen verjagt worden war. Und jetzt ohne Geld da sitzt. Seine Schwester Berta hat ihm eine Postkarte geschickt und um ein wenig Geld gebeten. Der Schuß wird Folgen haben: er läutet das ein, was zur Pogromnacht ausarten wird (mehr unter Das Vorspiel. Und die Nacht des 9. November 1938 - NOCH NICHT ONLINE)

In Berlin kommt es an diesem Montag zu einer Begehung des Glienicker Parks. Albert SPEER hat in Julius LIPPERT einen loyalen Verbündeten. Ergebnis des Treffens an der Glienicker Brücke: Um das "landschaftlich reizvolle Bild zweckmäßig auszugestalten", will die Stadt Berlin den gesamten Park, also jetzt die südliche Hälfte beanspruchen.

Weil der nicht volljährige Prinz Friedrich Karl aus "Gründen der Familientradition" nicht verkaufen will, enthält das Protokoll, das allen zuständigen Behörden zugestellt werden wird, einen Hinweis: auf "das zur Zeit beim Polizeipräsidenten schwebende Enteigungsverfahren".

Doch Prinz Friedrich Karl will nicht nachgeben. Und instruiert seinen Vormund, das auch in einer Besprechung mit Vertretern der Stadt am 26. November so zu kommunizieren. Der Vormund hält sich daran. Vorerst, weist darauf hin, dass er sowohl die Zustimmung seines Mündels als auch die des Berliner Kammergerichts "als zuständige Vormundschaftsbehörde" dazu benötige.

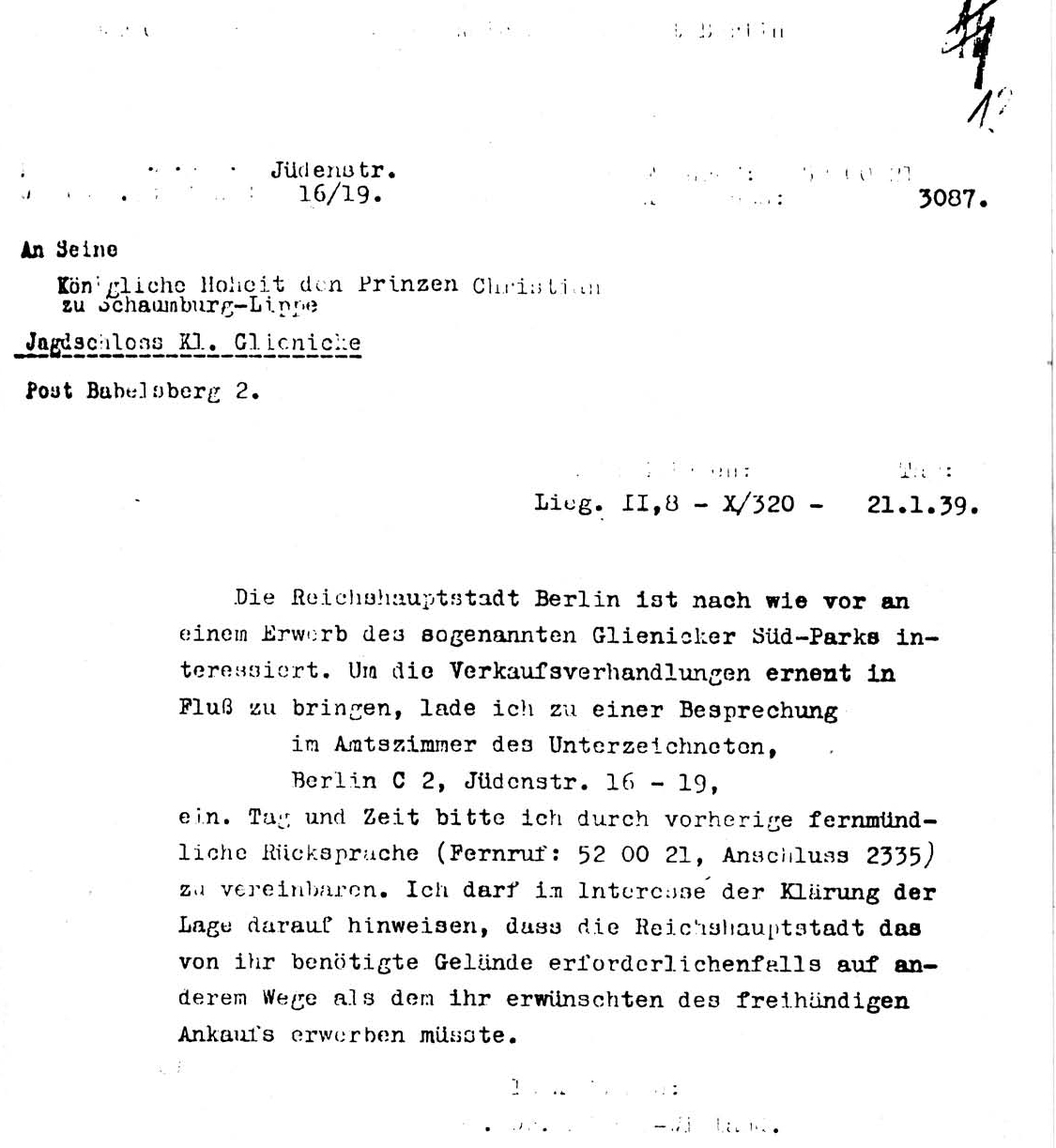

Und so setzt das Staatskommissariat ein Schreiben "An seine Königliche Hoheit den Prinzen Christian zu Schaumburg-Lippe - Jagdschloss Kl. Glienicke" auf: Die Sadt Berlin "ist nach wie vor an einem Erwerb des sogenannten Glienicker Süd-Parks interessiert. Um die Verkaufsverhandlungen erneut in Fluss zu bringen", lade man zu einer Besprechung ein. Mit dem dezenten Hinweis versehen:

"Ich darf im Interesse der Klärung der Lage darauf hinweisen, dass die Reichshauptstadt das von ihr benötigte Gelände erforderlichenfalls auf anderem Wege als dem ihr erwünschten des freihändigen Ankaufs erwerben müsste."

LIPPERT hat es eilig. Zwei Tage zuvor, am 19. Januar 1939, hatte es eine interne Lagebesprechung gegeben. Man hatte über die Wünsche von Adolf HITLER's Stararchitekten "zur Umgestaltung des Landschaftsbildes" diskutiert. Denn der "Generalbauinspektor wird voraussichtlich diese Angelegenheit dem Führer und Reichskanzler vortragen, um dann eine Entscheidung zu treffen."

Diesem Druck sieht sich der Vormund nicht gewachsen. Und auch Ignatz NACHER war es 10 Jahre zuvor nicht anders ergangen, als er das "Engelhardt-Haus" am Alexanderplatz verkaufen musste, weil die Stadt Berlin den PLatz erweitern und eine neue U-Bahnlinie bauen wollte. Das Eckhaus war beidem im Weg. Verkaufen wollte NACHER nicht, hatte aber angesichts der Drohung eines Zwangsenteignungsverfahrens klein beigegeben. Und dabei auf Bitten einer der Verhandlungsparteien eine Spende für "politische Parteien" gewährt, deren "Kassen leer" wären. Das wurde ihm zum Verhängnis, als LIPPERT, der die "Hauptstadt von jüdischen und korrupten Elementen säubern" sollte, ihm "Bestechung vorgehalten und auf Entschädigung bestanden hatte.

Und so kommt es , wie es kommen muss. Am 29. Juni 1939 wird der Kaufvertrag unterzeichnet. Auf insgesamt 7 Seiten wird in 10 Paragraphen alles geregelt: Die Stadt Berlin zahlt für das 184.000 qm große Gelände 920.000 RM. Das sind pro Quadratmeter 5.- RM. "Ein besonderer Preis für die auf dem Grundstück vorhandenen Baulichkeiten, nämlich das Jagdschloss Glienicke nebst Nebengeäuden ... und die mitverkauften Kunstwerke wird nicht gezahlt", wie es in der Vorlage für die Ratsherren vom 7. November 1939 auf S. 181 zu lesen sein wird.

Damit ist der zwanzigjährige Friedrich Karl Prinz von Preussen das, was er "aus Gründen der Familientradition" erhalten will, endgültig los.

Der "Familientradition" nachzutrauern hat Friedrich Karl wenig Gelegenheit. Zwei Monate später überfallen deutsche Soldaten erst Polen und dann immer mehr andere Länder. Friedich Karl wird zum Militär einberufen.

Nach dem totalen Desaster

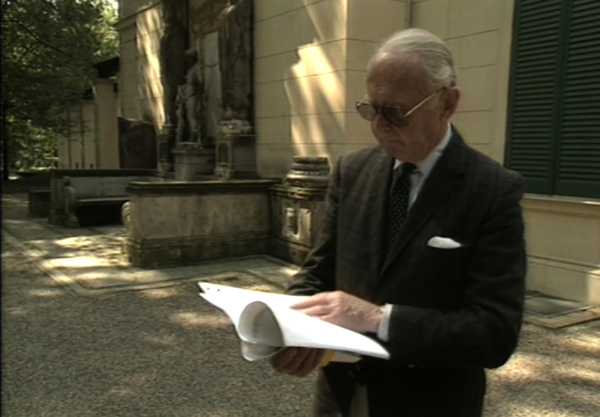

Friedrich Karl hat Glück. Er überlebt den "totalen Krieg". Er ist "Arier". Und gehört damit nicht zu den Millionen Menschen, die systematisch ausgerottet wurden. Und auch nicht zu jenen, die ihr Leben auf einem der unendlich vielen Schlachtfelder ließen. Er kommt sogar noch vor dem "totalen" Ende zurück und beginnt 1944 Forstwirtschaft zu studieren. Danach arbeitet er im Bayerischen als Waldarbeiter, nach 1945 verkauft er Autos, heiratet 1961 und wird früh Witwer. Er wohnt jetzt am Tegernsee in einer Zwei-Zimmerwohnung, die ihm die Schwester des Herzogs Max in Bayern vermietet hat.

An die Zeit vor 1939 hat er nur Erinnerungen. Keine Unterlagen, keine Andenken, keine Fotos oder sonstige Überbleibsel seines damaligen Lebens.

Weil der Zwangsverkauf nach LIPPERT's, SPEER's und HITLER's Vorstellungen ganz schnell über die Bühne gehen sollte, um "Germania" rechtzeitig für den kurzfristig erwarteten "Endsieg" fertig stellen zu können, hatte der Staatskommissar von Berlin seinen Ratsherren die ganze Aktion auch erst nachträglich mitgeteilt. Sie waren an dieser Entscheidung nicht mit eingebunden, konnten nicht einmal darüber diskutieren:

"Eine Anhörung der Ratsherren vor meiner Entscheidung über den Ankauf des Geändes über die Schlösser Klein-Glienicke war nicht möglich, da mit der Entschließung bis zur nächsten Ratsherrensitzung nicht gewartet werden konnte",

heißt es in der Vorlage vom 7. November 1939, als der Krieg bereits in vollem Gange war und wenige Monate, bevor HITLER die Deutsche Wehrmacht in Dänemark und Norwegen einfallen ließ.

Wiedergutmachung?

Bis 1979, also 40 Jahre lang, hat Friedrich Karl nur den 7seitigen Kaufvertrag in seinem Besitz, den ihm sein Onkel überlassen hatte. Der vereinbarte Kaufpreis wurde offenbar nie bezahlt, denn die vereinbarte Summe von 920.000 RM war von der exakten Vermessung aller Quadratmeter abhängig gemacht worden. Offenbar hatte nach Kriegsbeginn niemand Zeit dafür.

So fängt eine mit ihm befreundete Anwältin auch erst nach 1979 an, in diversen Archiven nach weiteren Unterlagen zu suchen. Akten verschollen, Akten nicht auffindbar, Akten durch Kriegseinwirkung vernichtet - so lauten die einschlägigen Antworten. Erst nach und nach findet die Anwältin Dokumente, die letztlich nur Indizien sind, aber keine eindeutigen Belege.

Anschreiben an den Berliner Senat werden nicht beantwortet. Erst 1984 kommt es zu einem ersten Gespräch. Der Senat lehnt alle Ansprüche ab: verjährt! Die Stadt Berlin habe Grundstück, Gebäude und alle beweglichen Kunstgegenstände, die den Glienicker Park zieren, "ersessen".

Und auch das Landgericht Berlin sieht das 1987 nicht anders: Wer 30 Jahre lang im Grundbuch eingetragen ist, ohne dass sich Widerspruch regt, hat alles "ersessen". Und darf sich "im guten Glauben" wähnen.

Vergleichsbereit zeigt sich der Senat nur bei den 67 antiken Plastiken und Skulpturen, deren Wert er auf 30.000 Euro (60.000 DM) habe schätzen lassen. Die internationalen Gutachter, zwei Gutachter aus Basel und Lugano, die Friedrich Karl beauftragt hat, kommen auf mindestens eine halbe Million. Und mehr will der Prinz auch nicht. "Ein besonderer Preis für ... die mitverkauften Kunstwerke wird nicht gezahlt", hatte Dr. Julius LIPPERT damals die Ratsherren nachträglich wissen lassen. Nur für den Grund und Boden, konkret 5.- RM pro Quadratmeter Park.

Alles andere können Friedrich Karl und seine Anwältin nicht belegen. Und so schreibt auch der Rechtsvertreter des Berliner Finanzsenators an das Kammergericht, das als zweite Instanz über den Fall entscheiden soll:

"Zum Eigentumserwerb finden sich bei dem Beklagten (gemeint: Finanzsenator) keine unmittelbar aufschlussreichen Unterlagen. Die Grunderwerbsakte muss in der Kriegszeit verlorengegangen sein oder an einer für den Beklagten unzugänglichen Stelle lagern." Und weiter: "Die Akten der Stelle, die das Grundstück während der Kriegszeit verwaltete, waren und sind nicht mehr vorhanden."

An dieser Behauptung an das Hohe Gericht stimmt allerdings nur das letztere, nämlich dass die fraglichen "Unterlagen" beim Senator für Finanzen nicht mehr vorhanden sind. Denn die "nicht mehr vorhandene" Akte mit dem Aktenzeichen "95 a 131" wurde zwischenzeitlich a) anonym und b) per Post an Friedrich Karl's Anwältin geschickt. Sie sollte offenbar - rechtzeitig - geschreddert werden. Ein aufrechter und couragierter Staatsangestellter hat dies verhindert.

Das Kammergericht hat zumindest ein Einsehen, dass die strittigen Kunstgegenstände mit dem damaligen Kaufvertrag nicht mitverkauft worden sind. Und beauftragt den Senat, eine Aufstellung der Skulpturen zu machen. Dessen Vergleichsangebot indes von 125.000 Euro (250.000 DM) fällt erheblich geringer aus als die Kosten, die der vom Finanzsenator beauftragte Rechtsanwalt haben will.

Und so beantragt Friedrich Karl, der inzwischen finanzielle Unterstützung aus einem Hilfsfonds der Hohenzollern erhält, Prozesskostenhilfe. Er hat inzwischen den Offenbarungseid (Eidesstattliche Versicherung über die eigene Vermögenslosigkeit) leisten müssen, nachdem der Finanzsenator Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen der unbeglichenen Rechtsanwaltskosten eingeleitet hatte. In einem Schreiben vom 23. März 1989, im fünfzigsten Jahr des Zwangsverkaufs, an Friedrich Karl's Anwältin, Francis SWOBODA, heißt es zudem:

"Ich muß darüber hinaus nunmehr sogar ausdrücklich darauf bestehen, daß Sie die - angeblich - in Ihrem Besitz gelangten 'Originalakten' ... unverzüglich an mich als Eigentümer (Land Berlin) herausgeben. Wie auch immer diese Akten - angeblich - in Ihren Besitz gelangt sein mögen, haben Sie an ihnen keinerlei Besitzrecht."

Der letzte Gang zum Bundesgerichtshof scheitert im Vorfeld. Das höchste Zivilgericht nimmt die Revision nicht an.

Rückabwicklung des Tauschgeschäfts Engelhardt-Aktien gegen Glienicker Park?

Die Gerichte in den Nachkriegsjahren haben viel zu tun - neben all den alltäglichen Auseinandersetzungen, die Gerichte klären sollen: Viele Menschen, die im "Dritten Reich" wegen ihres Glaubens verfolgt und/oder enteignet worden waren und das Glück hatten, überleben zu können, wollen Wiedergutmachung für das ihnen angetane Unrecht.

Die Verfahren gestalten sich in aller Regel schwierig und zäh. In den Justizpalästen thronen zumeist jene Richter, die noch wenige Jahre zuvor unter dem Führer "im Namen des Volkes" Recht gesprochen hatten. Und in den Behörden verrichten in den allermeisten Fällen dieselben Staatsdiener ihre Dienste, wie sie das bereits zuvor erledigt hatten: immer den Anweisungen 'von oben' folgend.

Nicht anders läuft es in den Berliner Behörden, als die Nachfahren von Ignatz NACHER, die das "totale" Desaster überlebt haben, nach der Stunde Null Anträge auf Restitution und Wiedergutmachung stellen.

"Nicht ernst genommen zu werden verdienen" die Behauptungen, dass LIPPERT Ignatz NACHER unter Druck gesetzt haben soll, schreibt der Anwalt des Berliner Senats an das Landgericht Berlin. Denn: Anfang des Jahres 1933 "könne von einer Durchsetzung nationalsozialistischer Gewaltmethoden in der Berliner Verwaltung noch keine Rede sein".

Oder: Der Anspruch der Stadt Berlin sei "damit begründet, dass Ignatz Nacher durch eine strafbare Handlung die Stadt Berlin bei dem Verkauf des Grundstücks Alexanderplatz widerrechtlich geschädigt habe und dass sie daher berechtigt gewesen sei, von ihm als Schadensersatz die unentgeltliche Hingabe von 2,5 Millionen RM Engelhardt-Aktien zu fordern."

Dass das Reichsgericht, 1935 ebenfalls von der nationalsozialistischen Ideologie infiiziert, das Urteil des Strafsenats am Berliner Landgericht aufgehoben hat (siehe dazu das zweite Kapitel dieser Geschichte), interessiert das Land Berlin und seinen Rechtsvertreter nicht.

So ziehen sich die Gerichtsverfahren über Jahre hin: in Berlin, in Bielefeld und in Dortmund. Letztlich muss die Dresdner Bank klein beigeben, obwohl sie die Engelhardt-Aktien längst an den OETKER-Konzern weiterverkauft hat. Der muss die Aktien herausrücken, die Bank an Rudolf OETKER Ausgleich zahlen. Der Berliner Deal wird nicht rückabgewickelt: die Dresdner Bank muss damit leben, die Stadt Berlin kann den Park behalten.

Das Image der Dresdner Bank ist zu dieser Zeit schlecht. Genauer gesagt: miserabel. Sie hatte sich im Dritten Reich zwei besonders lukrative Geschäftsfelder zugelegt: Zum einen den Geschäftszweig 'Arisierungen' von jüdischen Unternehmen, zum anderen war sie zur Hausbank der SS avanciert und finanzierte per Kredit so gut wie alle Konzentrationslager und die gemütlichen Eigenheime der Wachmannschaften, die sich zumeist in unmittelbarer Nähe der KZ's befanden. Aus diesem Grund hatte auch das "Office of Military Government for Germany, Finance Division - Financial Investigation Section" (OMGUS) bereits 1946 gefordert, "die Dresdner Bank zu liquidieren."

Doch weil nach 1945 ein neuer Krieg heraufzieht, der jetzt Kalter Krieg" heißt, bleibt keine Zeit, um alle Verantwortlichen des "totalen" Desasters zur Rechenschaft zu ziehen. Und es bleibt keine Zeit, in den Behörden und Unternehmen für eine neue Unternehmenskultur zu sorgen (mehr unter Was aus ihnen wurde - NOCH NICHT ONLINE). Dies gelingt den (westlichen) Allierten nur im Bereich der Medien und der Presse.

Aus diesem Grund entwickelt sich Deutschland nach 1945 zu einem Land der Pressefreiheit. Der Staatsapparat allerdings bleibt lange 'braun'. Und ebenso die Wirtschaft, die das aber wenig kümmert, weil die Geschäfte der Unternehmen brummen: das Wirtschaftswunder sorgt für steigende Umsätze und Gewinne. Dabei spielen Fragen der Moral ebensowenig eine Rolle wie Aspekte der Nachhaltigkeit. Das wird sich erst nach mehreren Jahrzehnten ändern.

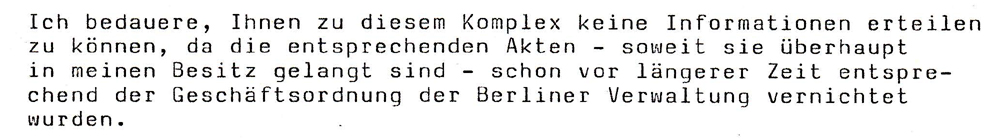

Und so fällt auch die Antwort des zuständigen Senators für Finanzen mehr als 40 Jahre nach Kriegsende auf die Frage nach Informationen und Unterlagen zu dem Tauschgeschäft und dessen etwaiger Rückabwicklung negativ aus:

Und weiter:

"Davon abgesehen würde die Gewährung von Akteneinsicht bzw. der Erteilung entsprechender Auskünfte gegen einschlägige Rechtsvorschriften verstoßen, da Sie an dem damaligen Verfahren nicht beteiligt waren."

Anders gesagt: Wie der Glienicker Park, der inzwischen zum UNESCO-Welterbe gehört, "in städtisches Eigentum überging" und wie und warum das nach 1945 (nicht) rückabgewickelt wurde, geht nach Meinung der staatlichen Behörden niemanden etwas an. Auch heute nicht:

Dieses Kapitel ist Teil 5 der Geschichte Die Nazis, die Bank und das Bier. Ignatz NACHER und die Engelhardt-Brauerei. Die Geschichte einer 'Arsisierung'.

Der Text kann direkt aufgerufen und verlinkt werden unter www.ansTageslicht.de/GlienickerPark

(JL)

Online am: 18.02.2020

Aktualisiert am: 09.03.2020

Inhalt:

- Die brutale Enteignung des Ignatz NACHER und seiner Engelhardt-Brauerei 1933/1934

- 9. November 1938: das Progrom, Ignatz NACHER, seine Familie und die der Schauspielerin Camilla SPIRA

- Die Erfindung der Pfandflasche. Oder: Wie Ignatz NACHER aus einer Mini-Brauerei einen Großkonzern namens "Engelhardt" macht

- Das kurze Leben von Ignatz NACHER's Großneffen Thomas MUNDERSTEIN

- Wie es dem 9jährigen Spielkameraden von Thomas MUNDERSTEIN gelang, unter falschem Namen den Nazi-Schergen zu entkommen

- Wie der Glienicker Park "in das Eigentum der Stadt Berlin" überging

- Wie die Recherche begonnen hatte. Und daraus diese Geschichte wurde: "Die Nazis, die Bank und das Bier. Ignatz NACHER und seine Engelhardt-Brauerei"

- "Ignatz is back"

- Die Engelhardt-Brauerei in Bildern: grafische Zeichnungen, alte Fotos, Schilder, Briefmarken und Malerei

- Ignatz NACHER und sein Landgut Sauersberg: seine letzte Arisierung

Tags: