Seveso: Dioxin und Hoffmann-La Roche

Der Unfall

Am 10. Juli 1976, einem Samstag, ereignete sich im italienischen Seveso, nördlich von Mailand in Italien, ein Unfall, der später als die größte Chemie-Katastrophe Europas in die Annalen eingehen sollte. Die ortsansässige Chemiefabrik ICMESA stellte Trichlorphenol (TCP) her, eine Basiszutat für Desinfektionsmittel oder Pestizide. Die ICMESA war eine Tocher des Riech- und Aromamittelherstellers Givaudan in Genf, der wiederum zu 100 Prozent Hoffman-La Roche gehörte.

Nach einer Nachtschicht bemerkten die Arbeiter, dass sie die Tagesproduktion nicht schaffen würden und beschlossen den Prozess unvollendet zu stoppen und in den Feierabend zu gehen. Ein Vorarbeiter wies an, die Anlage übers Wochenende abzuschalten. In einem Reaktor befanden sich allerdings aufgrund der bereits gestarteten Produktion chemische Stoffe, die nun miteinander reagierten und sich aufgrund der ausgeschalteten Kühlung stark erhitzten.Folge: Am Reaktor platzte ein Überdruckventil, der Kessel explodierte und eine chemische Wolke trat aus. Sie senkte und verteilte sich auf das angrenzende Städtchen Seveso. Dabei entwich auch Dioxin, ein Nebenprodukt aus der TCP-Herstellung. Dioxin gilt als zehntausend mal giftiger als Zyankali, was diesem Stoff den Ruf als die „giftigste von Menschen je hergestellte Chemikalie einbrachte“. Dioxin wirkt toxisch, krebserregend.

In Seveso zeigte das Gift schnell seine Wirkung. Bereits drei Tage nach dem Ausstoß wurden Kinder von der sogenannten Chlorakne befallen. Sie kratzten sich die Haut blutig. Dazu: Verätzungen und ratlose Ärzte, die nicht wussten, wie sie den Symptomen begegnen sollten. Von offizieller Seite: keine Informationen, einfach nichts. In der Fabrik ICMESA wurde noch bis zum 16. Juli weiterproduziert. Rund um die Fabrik allerdings erlosch das Leben. Bäume verloren ihre Blätter, Pflanzen verwelkten und tausende von Tieren magerten in den folgenden Wochen ab, kippten dann einfach tot um.

Erst nach einem Streik wurde die Fabrik am 16. Juli 1976 stillgelegt. Evakuiert wurde vorerst nicht. Die Menschen wurden lediglich davor gewarnt, Gemüse und Obst aus ihrem Garten zu essen. Erst rund zwei Wochen später wurde Dioxin als Ursache der Verseuchung ermittelt, Menschen aus der Giftzone evakuiert. Nach dem Unfall wurde der Öffentlichkeit bewusst, wie fahrlässig in der zur Hoffmann-La Roche gehörigen ICMESA mit hochgiftigen Substanzen umgegangen wurde.

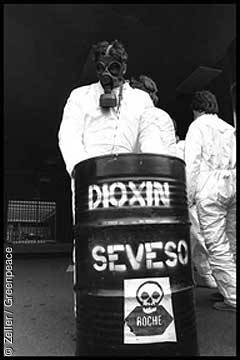

Nach der Evakuierung wurde das verseuchte Gebiet in Zonen aufgeteilt. In der Zone A, der mit dem höchsten Verseuchungsgrad, wurde später eine Sondermülldeponie eingerichtet. Die kontaminierte Erde wurde abgetragen und in einer Betonwanne im Boden versenkt. Schließlich beauftragte Roche die italienische Mannesmann-Tochter Mannesmann Italia mit der Entsorgung. Der Giftmüll wurde in 41 Fässer abgefüllt und aus Seveso abtransportiert.

Der nächste Skandal ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach der Ausfuhr verschwanden die Fässer plötzlich und tauchten erst später in Frankreich wieder auf. Roche und Mannesmann schoben sich daraufhin gegenseitig den schwarzen Peter zu. Die Weltkonzerne stritten sich öffentlich über die „Verfehlungen ihrer Kinder“ ICMESA und Mannesmann-Italia, wie DIE ZEIT schrieb.

Letzte Station des Dioxins: ein Verbrennungsofen in Basel beim Roche-Konkurrenten Ceiba-Geigy (heute Novartis). Allerdings halten sich bis heute Gerüchte, dass nicht die richtigen Fässer verbrannt worden waren.

Hoffmann-La Roche zahlte später eine Entschädigung von 150 Millionen Euro. Vielen Betroffenen ist das allerdings nur ein Tropfen auf dem heissen Stein, da zwar nicht eindeutig nachzuweisen ist, wie viele Menschen tatsächlich an der Dioxinvergiftung starben. Untersuchungen in den 30 Jahren nach dem Unglück zeigen jedoch einen deutlichen Anstieg von Krebserkrankungen und Hautgeschwüren.

Stanley Adams und das Seveso-Unglück

In seinem Buch Roche versus Adams widmet Stanley ADAMS dem Seveso-Skandal ein ganzes Kapitel. Da er selbst nach seinem Ausstieg bei Roche einige Zeit in Italien lebte, kannte ADAMS die italienische Gesellschaft und deren politische und wirtschaftliche Kultur recht gut. Durch die Aufmerksamkeit, die sein eigener Fall in der Öffentlichkeit erregte, bekam er nach dem Unfall bei der ICMESA zahlreiche Interview-Anfragen italienischer Journalisten. Für ADAMS eine kritische Entscheidung, denn ein Interview konnte für ihn neuen Ärger bedeuten. Schließlich sagte er dem Mailänder Magazin L’Europeo ein Interview zu. Chefredakteur war zu diesem Zeitpunkt Gianluigi MELEGA, den ADAMS als einen kämperischen Enthüllungsjournalisten beschreibt.

Im Interview wurde ADAMS über seine Verbindung zu Roche, seinen eigenen Fall sowie seine Einschätzung zu Seveso befragt. Er berichtete was er wusste. Über Givaudan, ICMESA und die Produktion von TCP. ADAMS beschuldigte Roche und dessen Töchter bei der Errichtung einer neuen ICMESA-Fabrik, an den Sicherheitsstandards gespart zu haben. Als Beleg brachte er an, dass der Konstrukteur der Fabrikpläne, ein Schweizer Ingenieur, Kopien seiner Original-Entwürfe aufbewahrt hätte, die aufzeigten, dass das Werk nicht komplett nach seinem Konzept errichtet wurde.

Er erklärte weiterhin, dass TCP als Basiszutat für „Agent Orange“ benötigt wurde und dass ICMESA viel mehr TCP herstellte als für die Parfümproduktion eigentlich benötigt. Die gesamte Produktion ging nach seinen Worten an eine Givaudan-Fabrik in den USA, von welcher aus das TCP schließlich überall hingehen könnte. ADAMS hielt die Leser des Magazins dazu an, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen.

Die Schlussfrage des Interviewers sollte etwas über Roches Verbindungen in die italienische Politik aufdecken und Klarheit darüber bringen, ob die ICMESA während der TCP-Produktion besondere bürokratische Freiheiten hatte.

ADAMS brachte an, dass der Roche-Manager Gianbattista MEDRI, zuständig für Roches Filiale in Italien, als Christdemokrat enge Beziehungen zu ranghohen Politikern seiner Partei unterhielt. So auch zu Giulio ANDREOTTI, dem damaligen Premier- und ehemaligen Industrieminister Italiens. Ein weiterer Parteifreund war Andrea RIZZOLI, der Besitzer des L’Europeo.

ADAMS sprach offen und MELEGA segnete den Artikel ab. Es sollte nicht ohne Folgen bleiben. RIZZOLI, sein Verleger und außerdem ein Freund ANDREOTTIs, wollte seinen Chefredakteur dazu bringen, die Geschichte nicht zu drucken. MELEGA, der von ADAMS als couragierter Journalist beschrieben wird, weigerte sich. Er wurde drei Wochen später gefeuert.

In einem späteren Radio-Interview schilderte er die Ereignisse aus seiner Sicht: „Ausgehend davon, was mir passierte und was ihm (ADAMS) wiederfuhr, ist es offensichtlich dass man, wenn man sich gegen Riesen auflehnt, seien sie nun politisch oder wirtschaftlich, im Verlauf der Ereignisse möglicherweise zermahlen wird“.

Stanley ADAMS wurde später, im Frühjahr 1977, im Laufe der Ermittlungen zur Unfallursache von einem Gericht in Monza vorgeladen. Durch seinen eigenen Fall war er den Behörden gegenüber misstrauisch geworden und besorgte sich über Freunde beim L’Europeo einen Anwalt. Es stellte sich allerdings heraus, dass auch der Richter lediglich hören wollte, was er über Roche, die Hierarchie und Philosophie des Unternehmens sowie möglichen Verstrickungen der italienischen Politik im Seveso-Fall zu sagen hätte. ADAMS schilderte was er wusste, einschließlich der Roche–MEDI–ANDREOTTI-Verbindung.

Nach Stanley ADAMS Einschätzung stellt der Seveso-Fall ein Musterbeispiel dafür da, auf welche Weise Roche seine eigenen Interessen und die seiner Aktionäre über die der Menschen stellt. Außerdem rügte er eine Kultur politischer Einflussnahme in Italien, die den Menschen das Treffen freier Entscheidungen in jeglichen Bereichen unmöglich machen würde. Zum Unfall selbst schrieb ADAMS bilanzierend: „Das endgültig Unmoralische von ICMESA war, dass Hoffmann-La Roche den Gewinn aus einem profitablen Produkt hatte, während die unschuldigen Einwohner Sevesos unwissentlich das Risiko getragen haben“. Wie er bereits im Interview gesagt hatte: Seine Schlüsse muss daraus wohl jeder selbst für sich ziehen.

Roches Verhalten in Sachen Seveso

“Von allem Anfang an sind Roche und Givaudan bemüht, den verursachten Schaden wieder gutzumachen. Beide Firmen stehen den Behörden bei der Jahre dauernden Bewältigung der Folgen der Katastrophe direkt zur Seite.“

So Hoffman la Roche damals auf seiner Website.

Docj so positiv wie es Roche auf seiner Firmen-Homepage ausdrückt, dürften es nicht alle Beteiligten sehen. Der Chemiker Jörg Sambeth SAMBETH war zum Zeitpunkt der Katastrophe technischer Direktor bei Givaudan und damit auch für die ICMESA verantwortlich. Nach seinen Schilderungen hatte er die Roche-Geschäftsführung schon Jahre vor dem Störfall auf Sicherheitsmängel in der technisch maroden ICMESA-Fabrik hingewiesen, ohne das sich etwas änderte. Als das Kind in den Brunnen gefallen war, war die Reaktion bei Roche erst einmal chaotisch. Adolf JANN der allmächtige Roche-Präsident und Gottvater aller Roche-Angestellten, weilte in Brasilien - ohne ihn wollte niemand vorpreschen. Nach SAMBETH’s Angaben gab es eine Sitzung der restlichen Geschäftsleitung: fünf Tage nach dem Unglück. Das Ergebnis: ein Maulkorb. Alles, was auf Roche oder Givaudan hinweisen könnte, sollte unter dem Teppich gehalten werden. Ebenso das Stichwort Dioxin.

Ein von Roche beauftragter Arzt reiste zur Aufklärung von Ärzten und Krankenhäusern nach Seveso, im Gepäck ein Dioxin-Dossier. Weil dieses an die Medien gelangte, erfuhr - laut SAMBETH – auch die Bevölkerung von der Verseuchung.

Adolf JANN stritt nach seiner Rückkehr erst einmal alle Verantwortung ab. Im Hinblick auf die Opfer beispielsweise behauptete er, die betroffenen Kinder würden darüber weinen, dass die Blutentnahme bei der Kontrolle im Krankenhaus schmerzte. SAMBETH wurde später als einer der Hauptschuldigen in Italien zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Lange verhielt er sich Roche gegenüber loyal, was ihm der Konzern beispielsweise mit der Bereitstellung von Spitzenanwälten dankte. Erst später brach er sein Schweigen.

So äußerte er in einem taz-Interview die Vermutung das das ICMESA-Werk gekauft wurde um – wenn nötig – das Vietnamgift „Agent Orange“ schnell herstellen zu können. Das Entlaubungsmittel wurde von den Amerikanern im Vietnamkrieg eingesetzt: zur Bekämpfung des Vietcong. Noch heute sind die Langzeitfolgen bei Kindern und Kindeskindern in Vietnam zu sehen.

In Italien ist das Mittel seit 1970 verboten. Auch Stanley ADAMS spielt in seinem Buch darauf an. Nach SAMBETH’s Worten war die ICMESA zu diesem Zeitpunkt weltweit die einzige Fabrik, die den Grundstoff TCP herstellte. SAMBETH blieb noch bis 1984 bei Roche. Später schrieb er – wie ADAMS – ein Buch über seinen Fall: „Zwischenfall in Seveso“.

2005, also rund 30 Jahre nach dem Unglück rollte auch die Filmemacherin Sabine GISIGER den Fall in ihrem Film „Gambit“ (etwa: Bauernopfer) noch einmal auf. Dafür recherchierte sie ausgiebig, auch im Archiv des berühmten Basler Dirigenten Paul SACHER, der in die Roche-Gründerfamilie eingeheiratet hatte. SACHER war vielen als Dirigent, Stifter und Mäzen bekannt, fungierte aber ebenfalls zu jener Zeit bereits als Verteter der Erben im Roche-Verwaltungsrat. Laut GISIGER findet sich in SACHERs Korrespondenz der Jahre 1976 bis 1980 gerade mal ein einziger Brief, der sich mit dem Seveso-Unglück befasst. Ein Schweizer Nationalrat beschwerte sich in diesem Schreiben über die taktlosen Aussagen, die Roche-Präsident Adolf JANN zum Unglück tätigte. SACHER beschwichtigte den aufgebrachten Politiker mit einer Einladung zum Essen. Ansonsten war das Unglück laut GISIGER kein Thema.

Die Wochenzeitung DIE ZEIT schrieb über das Öffentlichkeitsverhalten, dass Roche nur „zögerlich und fintenreich“ mit der Wahrheit über den Dioxinskandal rausgerückt hätte. Immerhin hätte Fritz GERBER, damals Verwaltungsratspräsident und später JANNs Nachfolger als Konzernchef, eingeräumt, dass „bei uns einiges schiefgelaufen ist“.

Das sieht nicht jeder so. Hans FEHR war während des Unfalls Pressesprecher bei Roche. Er sagte einmal, man hätte eben so gut informiert, wie es möglich gewesen sei. Den Medien warf er vor, dass sie die Wahrheit ignoriert hätten. Nach seiner Einschätzung wurde Seveso zur Katastrophe aufgebauscht, weil sich die Medien dieses wünschten: „Seveso war eine Informationskatastrophe und sonst gar nichts“.

(RÖS)

Online am: 04.11.2015

Aktualisiert am: 29.06.2023

Inhalt:

'Singen' für Europa: Stanley ADAMS - ein Whistleblower gegen Hoffmann-La Roche

- Stanley ADAMS: seine Geschichte und die des weltweiten Vitaminkartells im Überblick

- Stanley ADAMS - kurze Fassung der Chronologie

- Stanley ADAMS - ausführliche Chronologie eines widersprüchlichen Lebens

- Groß und stark durch Vitamine – der Pharmamulti Hoffmann-La Roche

- Weltweites Vitaminkartell und überhöhte Preise

- Seveso: Dioxin und Hoffmann-La Roche

- ABC der Akteure in Sachen Stanley ADAMS und Hoffmann La Roche

Tags:

Schweiz | Pharmabranche | Kartell | EU-Kommission | Courage

Whistleblower

Dies ist die Geschichte eines Whistleblowers