Risikowahrnehmung durch Medienresonanz und öffentlichen Diskurs. Gesellschaftliche Wahrnehmungsprozesse und ihre Determinanten bei Asbest, PCP/Dioxin, Dieselmotor-Emissionen und Fume Events in Flugzeugen

Das Problem:

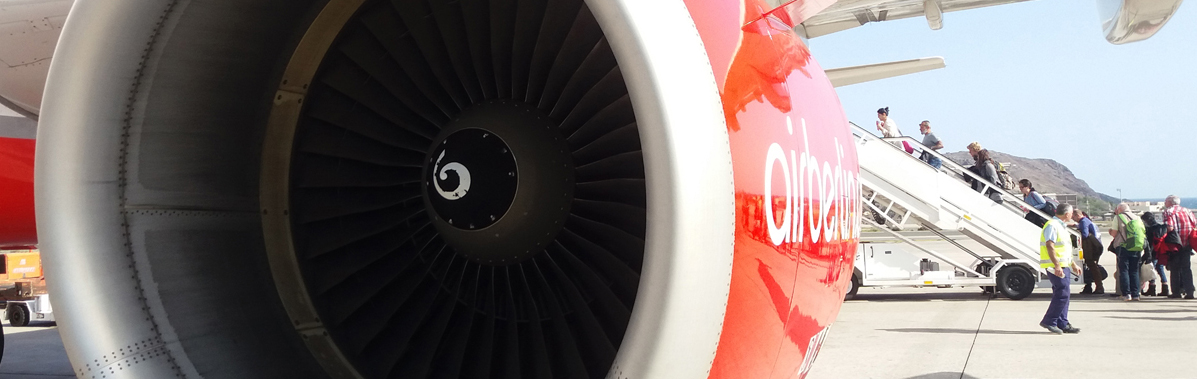

Bei Asbest hat es rund 90 Jahre gedauert, bis der tödliche Gefahrstoff verboten wurde. Es musste erst die Anzahl von Asbesttoten auf mehrere Zehntausende ansteigen. Schneller ging es bei Pentachlorphenol (PCP) und den darin enthaltenen Dioxinen: 40 Jahre. Zuhilfe kam in diesem Fall – nach dem Einsatz von „Agent Organge“ im fernen Vietnam - ein Ereignis in Europa, das allerdings auch erst mit Verspätung realisiert wurde: Seveso. Die öffentliche Diskussion über die Schädlichkeit von Dieselmotoren kam so richtig erst mit dem Bekanntwerden des Dieselbetrugs von VW in Gang – die USA hatten das Tempo vorgegeben, nicht deutsche Behörden. Über die Gefährlichkeit sogenannter Fume Events in Flugzeugen (Aerotoxisches Syndrom), wenn Nervengifte und andere Stoffe in die Kabine gelangen, wird überhaupt nicht gesprochen – obwohl das Problem seit über 60 Jahren bekannt und potenziell virulent ist.

Die relevanten Forschungsfragen:

Sie lassen sich in zwei Schwerpunkte fassen:

- Was sind die Voraussetzungen, dass Gefahrstoffe und gesundheitliche Probleme in die öffentliche Wahrnehmung geraten? Worin bestehen die Blockaden? Und wie sehen die Zusammenhänge aus?

- Was alles muss passieren, bis die Politik aktiv wird? Wie sehen die Transfermechanismen der politischen Wahrnehmung aus?

Das Projekt:

Das Forschungsprojekt wurde 2018 gestartet und ist (derzeit) am CCCOM (Competence Center Communication) der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg beheimatet

Erste Materialsammlungen gibt es unter den Links

- ww.ansTageslicht.de/Asbestkrimi

- www.ansTageslicht.de/krankdurcharbeit

- www.ansTageslicht.de/Kabinenluft

- www.ansTageslicht.de/Gutachter

- www.ansTageslicht.de/ABC-Fume-Event

Der Aspekt der potenziell kontaminierten Kabinenluft in Flugzeugen wird zusätzlich durch einen Blog abgedeckt: das Aerotoxische Logbuch unter

weil die bisher nicht in Gang gekommene Gefahrenwahrnehmung im Rahmen einer teilnehmenden Beobachtung analysiert und dokumentiert wird.

Das Thema Fume Events bzw. Cabin Air Contamination Events an der HAW Hamburg:

Die HAW ist Deutschlands Hochschule, an der beispielsweise am umfassendsten über die potenziell kontaminierte Kabinenluft (Cabin Air Contamination Events) geforscht wird.

- Im CCCOM geht es vor allem um Kommunikationsprozesse und deren politischen Auswirkungen (Prof. Dr. Johannes LUDWIG).

- Zu den technischen Problemen arbeitet in der Aircraft Design and Systems Group (AERO) im Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau Prof. Dr.-Ing. Dieter SCHOLZ. Seine Informationen finden sich unter http://CabinAir.ProfScholz.de.

Diese Skizze dieses Forschungsprojekts können Sie direkt aufrufen und verlinken unter www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung.

Nachfragen zum Projekt: mail[at]johannesludwig.de. Nachfragen zum Forschungsschwerpunkt Risikowahrnehmung: steffen.burkhardt[at]haw-hamburg.de

Hier geht es wieder zurück zur Übersicht

- Aerotoxisch aktuell sowie zum

- Aerotoxischen Logbuch

- und hier zur Startseite (homepage) der Plattform DokZentrum ansTageslicht.de

Die bisherige Materialsammlung:

- www.ansTageslicht.de/Asbestkrimi

- www.ansTageslicht.de/gutachter

- www.ansTageslicht.de/Kabinenluft

- www.ansTageslicht.de/krankdurcharbeit

- www.ansTageslicht.de/ABC-Fume-Event

Die teilnehmende Beobachtung am aktuellen Geschehen durch das Forschungsvorhaben wird dokumentiert im Aerotoxischen Logbuch unter

sowie in englischer Sprache unter