Unser Geld: unsere Rundfunkgebühr(en),

die inzwischen "Rundfunkbeitrag" heißen.

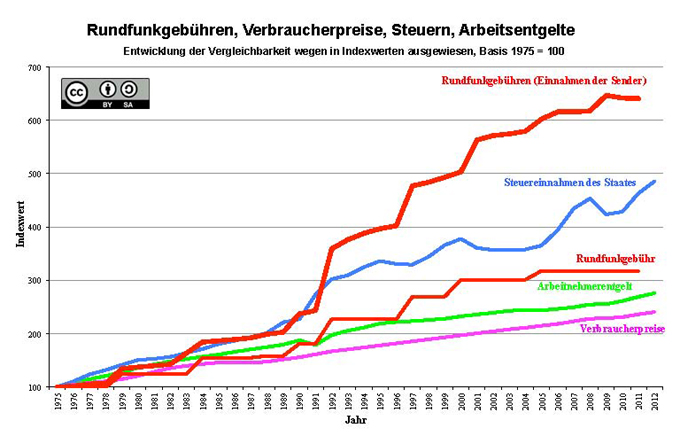

Die Zahlen sprechen für sich:

- Die Rundfunkgebühr , also die jeweilige Gebührenhöhe pro Monat für jeden "Rundfunkteilnehmer", hat sich seit Gründung der GEZ im Jahre 1975, von 5,36 € auf 17,03 € erhöht. Damit ist die Rundfunkgebühr um mehr als das 3 -fache gestiegen. 2009 wurde sie auf 17,98 € angehoben, 2013 dann auf den Rundfunkbeitrag umgestellt. Der spülte soviel Geld in die Kassen der Sender (2014: 8,3 Milliarden), dass sie 2015 erstmals abgesenkt wurde: auf 17,50 €

- Die Rundfunkgebühren , also die Einnahmen für die Sender aus den rund 40 Millionen Rundfunkgeräten, die 1975 knapp 1,2 Mrd. € betrugen, sind im Jahr 2006 auf 7,2 Mrd. € angestiegen. Sie haben sich damit mehr als ver- 6 -facht

- Die Steuereinnahmen des Staats auf allen Ebenen sind im selben Zeitraum um das 4 -fache angewachsen

- die Arbeitnehmerentgelte, eine Art von Durchschnittseinkommen, haben sich von 13.400 € (1975) auf 33.100 im Jahr 2006 erhöht: um das 2,5 -fache

- Die Verbraucherpreise (Inflationsrate) sind in diesem über 30jährigen Zeitraum auf das Doppelte, also um den Faktor 2 angestiegen:

Was geschieht mit all diesem Geld?

Wie wir unser Einkommen verwenden und wie Preiserhöhungen dabei durchschlagen, wissen wir. Auch um die Steuereinnahmen bzw. deren Verausgabung können wir regelmäßig in der Zeitung lesen oder im Fernsehen hören, wie man sich darum – in einer Demokratie völlig normal – politisch streitet. Was mit den rasant gestiegenen Rundfunkgebühren genau geschieht, wissen wir eigentlich nicht.

Auch wir können es Ihnen hier nicht erklären, denn auch wir wissen es nicht. Wir erklären aber, warum wir es wissen (müssen) sollten. Der durchschlagenste Grund ist ganz einfach: es ist unser Geld. Wie bei den Steuern.

Über die Steuerverwendung gibt es Diskussionen und anschließend Transparenz, wenn es um den Nachweis der Verausgabung geht. Bei den Rundfunkgebühren gibt es im Prinzip weder das eine noch das andere.

Wer das in Ordnung findet, braucht hier nicht weiterzulesen. Wer sich vorstellen kann, dass man das auch anders organisieren könnte, dem empfehlen wir die weitere Lektüre.

- Gebühren = Kosten?

- Und: „Kosten“ = Kosten?

- Antwort: Kosten = Einnahmen!

„Gebühren“ sind hierzulande klar definiert: Abgaben bzw. anteilige Finanzierungsbeiträge für die Inanspruchnahme spezieller Leistungen. Ebenso klar z.B. durch die Rechtsprechung fixiert: Es darf damit nur Kostendeckung praktiziert werden. Nicht erlaubt: keine (nennenswerte) Gewinne.

Mit „Kosten“ ist es so eine Sache. Kosten sind nicht gleich Kosten. Gemeint ist damit: Kosten sind gleichzeitig immer auch die Einnahmen eines anderen. Wer also eine hohe Rechnung erhält, sollte sich fragen, was mit den „Kosten“ bzw. den Einnahmen des Rechnungsstellers danach passiert. Manchmal bietet die Antwort auf diese Frage bereits eine ausreichende Erklärung, waum das so ist. Sofern es überhaupt interessiert, natürlich.

Üblicherweise hat auch der Rechnungssteller eigene „Kosten“ bzw. Ausgaben. Meist ist er aber auch auf einen (kleinen oder großen) Überschuss aus. Beides wird von den „Kosten“ des Rechnungsbezahlers abgedeckt. Beim Rechnungssteller fallen also eigene Kosten an plus und darüber hinausgehender Gewinn. Soweit der ‚Normalfall’.

Nun gibt es weitere Typen von Rechnungsstellern. Z.B. jene, die gemeinnützig sind und keine Gewinne machen dürfen. Oder jene, die keine Gewinne machen wollen, jedenfalls nicht da, wo es – nach ihrer Meinung – zu hohe Steuern gibt. Dies betrifft beispielsweise multinationale Konzerne, die ihre Gewinne bevorzugt in Niedrigsteuerländern oder gleich Steueroasen auszuweisen pflegen.

Das funktioniert so, dass man da, wo man keinen Überschuss ausweisen darf oder will, nur ausreichend hohe Kosten vorweisen (können) muss – z.B. in so genannten Hochsteuerländern. Dann hat man automatisch mehr Gewinn.

Gibt es die ‚benötigten’ Kosten ersteinmal nicht, ist auch dies kein Problem: man kann Kosten auch (künstlich) ‚produzieren’. Denn es findet sich immer irgendwer, der Einnahmen – egal ob mit oder ohne Gegenleistung – gerne kassiert. Am raffiniertesten macht man es so, dass man am Ende der Kette dieses Geld, in „Kosten“ verkleidet, gleich selbst kassiert: über ausreichend trickreiche Konstruktionen. Oder man organisiert „Kosten“ für die eigene Lebensqualität: z.B. (sehr) hohe Pensionszusagen, nicht (wirklich) benötigte oder ausgelastete Angestellte undsoweiter.

„Aufgeblähte Werbungskosten“, „weiche Kosten“, „nützliche Aufwendungen“ oder einfach nur „Beraterverträge“ – das sprachliche Repertoire dabei ist ebenso unendlich wie die Phantasie der Menschen und Unternehmen, „Kosten“ zur Erzielung von Einnahmen zu generieren. Diese Erkenntnis gehört zum Einmaleins der Betriebswirtschaftslehre.

Wer das nicht will oder witzig findet, muss den Weg des Geldes verfolgen. Meistens geht das nicht. Bei privaten Unternehmen noch seltener. Vorhandene Konkurrenz soll in diesen Fällen dafür sorgen, dass keine ungerechtfertigen Monopolgewinne entstehen können. Verlassen darauf kann man sich nicht, denn wenn Firmen Kartelle, also Preisabsprachen praktizieren, dann funktioniert der Konkurrenzmechanismus nicht. Bei Monopolen kann Konkurrenz ohnehin nicht funktionieren, denn es gibt sie qua definitione und auch real gesehen nicht.

Monopole = Monopolgewinne + Monopolkosten

Deswegen mag man Monopole auch nicht: die Preise (bzw. „Kosten“) sind viel zu hoch und dadurch auch die (Monopol-)Gewinne. Die Qualität entspricht eher Mittelmaß denn Spitze und vom Service wollen wir garnicht reden. Wir haben genügend Negativbeispiele in Erinnung. Telefonieren war einst das Monopol der Bundespost und deshalb bis 1997 rund 10 Mal so teuer wie heute. Man kann sich das garnicht mehr vorstellen heute. Die Telefontechnologie war antik, der Service schlecht bis miserabel. Weltweit hat man sich inzwischen von Telefonmonopolen verabschiedet. Deswegen wird Telefonieren immer billiger, die Datenraten schneller und die technologischen Möglichkeiten immer größer.

Soweit unsere kleine ökonomische ‚Einführung’ in das Thema Kosten. Wir wollen das jetzt ergänzen um den Aspekt der Transparenz. Transparenz heißt: Bescheid wissen und/oder (demokratische) Mitsprache.

Staatliche (Kosten-)Monopole

Monopole gibt es nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im staatlichen Bereich – der Staat selbst ist ein solches. Zum Beispiel übt er das „Gewaltmonopol“ aus. Aber auch der gesamte öffentliche Haushalt, also die dafür notwendigen Steuern und Abgaben auf der einen Seite und auf der anderen die damit finanzierten hoheitlichen Aufgaben und Ausgaben funktionieren letztlich wie ein Monopol – es gibt keinen zweiten Dienstleister bzw. Anbieter.

Aus diesem Grund hat es sich in vielen Jahrhunderten nach und nach - teilweilse recht zäh und mühsam - herausgebildet, dass jene, die alles finanzieren, was die staatliche ‚Obrigkeit’ ausgibt, auch wissen dürfen, wofür. Wieder eine ganze Weile später, durften sie sogar mitreden, sprich mitentscheiden.

Dieser eigentlich selbstverständliche Zusammenhang hat lange gebraucht, bis er sich politisch als Grundrecht hat durchsetzen können.

Heute sind wir hierzulande soweit. Jedenfalls sehr weit. Die öffentlichen Haushalte – sie verkörpern ja nichts anderes als unsere ‚Gemeinschaftskasse’ – müssen transparent sein und alle Zahlen müssen – weitestgehend jedenfalls – offen gelegt werden: in umfangreichen Haushaltsplänen.

Wem das nicht öffentlich oder detailliert genug ist, kann – am schnellsten und wirkungsvollsten – über Abgeordnete im Parlament im Rahmen einer so genannten Parlamentarischen Anfrage dies zu erfahren versuchen. Im Prinzip geht dies auch über ein Informationsfreiheitsgesetz. So etwas gibt es indes noch nicht so lange. Auf Bundesebene z.B. erst seit 2006, in einigen Bundesländern schon etwas länger.

Kosten-Transparenz = Einnahmen-Transparenz

Demokratische Mitsprache bedeutet eben, man muss wissen, wobei man mitsprechen kann. Und manchmal ist Transparenz auch Voraussetzung für Akzeptanz, wenn - aus welchen Gründen auch immer - ein direktes Mitwirken, z.B. auf die Schnelle, nicht möglich ist.

Transparenz hält inzwischen auch in immer mehr Bereiche der privaten Wirtschaft Einzug. Unternehmen begreifen immer mehr, dass mündige Konsumenten oder auch Aktionäre über viele Dinge Bescheid wissen möchten: wo und wie (Kinderarbeit?) werden die Produkte gefertigt? Wer verdient was dabei? Und wie lässt sich das rechtfertigen? Läuft alles wirklich ohne Probleme, sprich effizient?

Transparenz gibt auf solche Fragen Antworten. Und je enger der Zusammenhang zwischen anteiligen Finanzierungs-, sprich Kostenbeiträgen und anteiligen Nutzen ist, umso selbstverständlicher ist Transparenz. Wer in einem kleinen Verein zusammen mit anderen Mitgliedern größere Investitionen oder Daueraufgaben finanziert, lässt sich bis ins Detail jede Zahl, jeden „Kosten“-Punkt erklären, will wissen, wer die Kosten in Rechnung gestellt bzw. daraus Einnahmen gezogen hat. Wenn der Vorstandsvorsitzende in anderer Funktion (diesesmal als Auftragnehmer) seinen Mitgliedern Rechnungen schreibt, wird das von der finanzierenden Vereinsmehrheit in aller Regel nur dann akzeptiert, wenn dies mehrheitlich so gewollt ist. Alles andere würde nach Selbstbedienung, Klüngelwirtschaft usw. riechen, wenn Auftraggeber (Verein) und Auftragnehmer (Vereinsvorsitzender als Unternehmer) praktisch identisch sind und der eine dem anderen hohe „Kosten“ in Rechnung stellt – es hätte „ein Geschmäckle“, wie man auch sagt.

In großen Kollektiven ist das im Prinzip nicht anders. Je mehr ein einzelnes Mitglied einer größeren Gemeinschaft um seinen individuellen Kostenbeitrag und die damit finanzierte Gegenleistung weiß, umso größer ist die Akzeptanz. Die Akzeptanz wächst auch mit der Kenntnis über Informationen im Detail. Z.B. wo welche Kosten in welcher Höhe aus welchem Grund anfallen. Beziehungsweise bei wem sich dies in Einnahmen niederschlägt, undsoweiter.

Transparenz im System Steuern

Beim Stichwort Steuern weiß praktisch jeder, dass es unser gemeinsames Geld ist. Deswegen auch die vielen und immer weiter verbesserten Regelungen hinsichtlich transparenter und effizienter Geldverwendung. Und deswegen gibt es da auch eine weitestgehende Akzeptanz.

Die ‚Spielregeln’ sind – natürlich - immer noch nicht gut genug. Wenn Rechnungshöfe beispielsweise zwar ihre mehr oder weniger recht allgemein gehaltenen Jahresberichte veröffentlichen dürfen, nicht aber die Ergebnisse einzelner Sonderprüfungen aus gegebenem Anlass, dann hinkt das dem unaufhaltsamen Transparenz-Trend weit hinterher.

Transparenz im System Rundfunkgebühren

Wenn es um die Rundfunkgebühren geht, mit dem z.B. unser öffentlich-rechtliches Fernsehsystem finanziell abgesichert werden soll, dann ist es mit der Transparenz noch schlechter bestellt. Die mehr oder weniger allgemein gehaltenen Geschäftsberichte einzelner Rundfunkanstalten oder die verspielten Zahlenstatistiken in den Jahrbüchern von ARD und ZDF genügen heutigen Informationsbedürfnissen nicht. Und noch weniger existiert hier die Möglichkeit - wie etwa in der Politik im Rahmen einer ‚öffentlich-rechtlichen’ Anfrage - Details zu diesem oder jenem zu erfahren.

Das öffentlich-rechtliche Gebührensystem kann sich deshalb auf weit weniger Akzeptanz stützen. Der Grund: die Abgaben werden nicht so verstanden, dass das, was damit danach geschieht, das eigene (selbstbestimmte) Geld wäre.

Auf der anderen Seite nutzt man genau das: das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem betrachtet das Geld als „other people’s money“. Das ist ein inzwischen feststehender Fachbegriff aus der Finanzpsychologie, der aus dem Angelsächsischen stammt: mit dem Geld anderer Menschen geht man ‚freizügigerer’ um als mit Geld, das man selbst im Schweiße seines Angesichts erarbeiten muss.

Das ist mit Firmenautos so, das betrifft Mietwohnungen: wer im eigenen Heim lebt, geht sorgsamer mit seinen „Vier Wänden“ um. Es geschieht im öffentlich finanzierten Staatsapparat und eben auch im Rundfunksystem, das über eine öffentliche Nutzungsgebühr organisiert ist.

Dass auf der einen Seite eine aktive „other people’s money“-Mentalität entstanden ist und auf der anderen Seite ein passives ‚sich-damit-abfinden-müssen’ breit gemacht hat, das halten wir, die wir klare Befürworter eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsystems sind, für ein riesengroßes Problem. Vor allem längerfristig.

Im Dualen Rundfunk gibt es klare Fronten: private Fernsehveranstalter senden das, was Einschaltquoten, Werbeeinnahmen und Gewinne bringt: vor allem massenwirksame Ware. Das ist legitim. Wem das nicht gefällt, kann abschalten oder auf die Konkurrenz ausweichen.

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist anders definiert: er stützt sich auf einen politisch gesetzten Programmauftrag. Und der bedeutet: gut recherchierte Informationen, Bildung und Unterhaltung. Neben populären Programmen und Formaten auch Sendungen, die nur auf ein kleines Publikum zählen können: Kulturthemen ( Titel, Thesen, Temperamente oder Kulturzeit auf 3Sat ), Auslandsberichte im Auslandsjournal undsoweiter. Formate wie panorama, Monitor oder Frontal21 kommen immerhin noch auf runde 3 Millionen Zuschauer pro Sendung.

Ausweichen auf Konkurrenz geht hier nicht – Qualitätsfernsehen, fundiert recherchierte Zusammenhänge und die kompetent vermittelt, das gibt es nur bei den "Öffentlich-Rechtlichen", die damit ihren Job erfüllen. In dieser Hinsicht haben sie eine Art Monopol. Und da kommt jetzt das ins Spiel, worüber wir uns gerade eben Gedanken gemacht haben: Transparenz auch der „Kosten“ – es ist schließlich unser Geld.

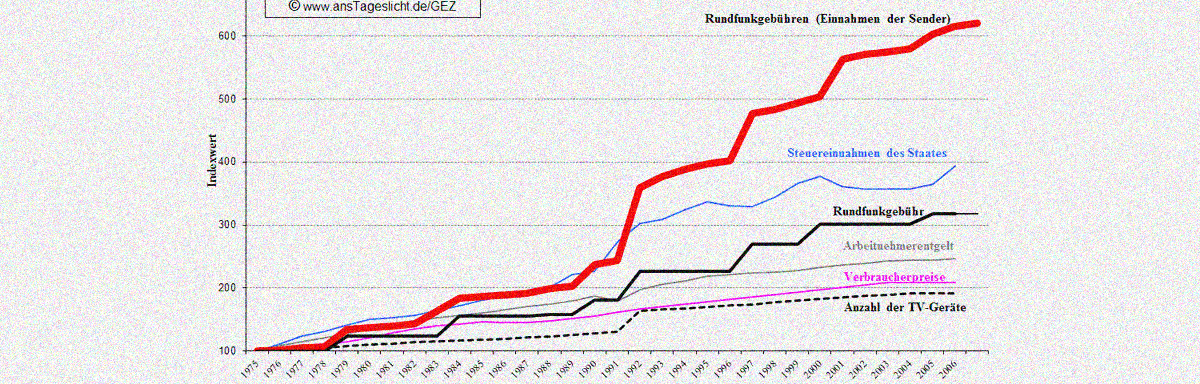

So sehen die Realitäten aus (nachfolgende Grafiken nur bis 2006!):

Die Zahlen der "Gebührenschraube" und der unaufhaltsame Anstieg der Einnahmen bei den Sendern lassen auf den ersten Blick eine unendliche Gier nach immer mehr vermuten. Tatsächlich hat sich seit der Gründung der GEZ die Preissteigerungsrate verdoppelt, die Arbeitnehmerentgelte knapp verzweieinhalbfacht, die Steuereinnahmen des Staates vervierfacht und die Gebühreneinnahmen der öffentlich-rechtlichen Sender mehr als versechsfacht.

Diese rasante Entwicklung hat Gründe: Einen großen Sprung nach oben gab es nach der Wende 1989/90: zu den rund 64 Millionen BRD-Einwohnern gesellten sich auf einen Schlag weitere 17 Millionen “Ossis”. Und entsprechend mehr Fernsehgeräte.

Das bedeutete auch: mehr Sender, sprich mehr Ausgaben. Es entstanden der MDR , der Ostdeutsche Rundfunk (ORB) , der heute mit dem ehemaligen Sender Freies Berlin (SFB) zum Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zusammengewachsen ist. In Schwerin entstand ein weiteres Landesstudio des NDR . Mehr Einnahmen, aber auch mehr Kosten. Außerdem hatten die "Öffentlich-Rechtlichen" auch Sender und Programme wie arte , den Kinderkanal oder 3sat gegründet, ein Gemeinschaftsprogramm von ARD, ZDF, ORF (Österreich) und SRG (Schweiz).

Trotzdem: auch ohne diesen Erweiterungssprung um 1990 stiegen die Gebühreneinnahmen der Sender schneller als dies eine Erweiterung der Bevölkerung um rund 25% hätte vermuten lassen. Die Rundfunkgebühr stieg nämlich bereits seit Mitte der 80er Jahre schneller als die Preisentwicklung. Dies wird aus der nächsten Grafik deutlich, in der wir die Rundfunkgebühr, also die monatlichen Gebührensätze, die Anzahl der gebührenpflichten Fernsehgeräte und die Entwicklung der Verbraucherpreise zusammengestellt haben:

Statt der Bevölkerungsentwicklung haben wir hier die Anzahl der gebührenpflichtigen Fernsehgeräte pro 1.000 Einwohner dokumentiert. Der seltsame Sprung direkt nach unten - kurzfristig direkt nach der "Wende" - mag damit zusammenhängen, dass in dieser Zeit in den Neuen Ländern vieles drunter und drüber ging: nicht jedem Ex- DDR-Bürger war klar, dass Fernsehen auch Geld kosten kann. Und dass man einen Fernseher anmelden muss. Wenn also eine ausgeprägte Preissteigerung und eine Mengenkomponente (25%iger Bevölkerungszuwachs) zusammenkommen, wirkt sich das ebenfalls aus. Wie unsere Kurven zustande kommen. Oder: Zur Transparenz unserer Grafiken Da die realen Zahlen in ihren Dimensionen zu unterschiedlich sind und sich nicht mehr maßstabsgerecht in einer Grafik zusammenfassen lassen (monatlicher Gebührensatz 17,03 €, absolute Gebühreneinnahmen rund 7.239.000.000 €), haben wir alle Zahlen als so genannte Indexziffern umgerechnet.

Alle Zahlen werden im Basisjahr 1975 (Gründung der GEZ) mit dem Wert 100 gleichgesetzt. Jede weitere Zahl wird dazu dann ins Verhältnis gesetzt. Auf diese Weise kann man jedes Jahr sehen, wie sich die Zahlen entwickeln und wie stark sie sich verändern. Wer die Zahlen im Original und umgerechnet als Indexziffern nachschlagen will, kann das in dieser Tabelle tun: hier sind unsere Daten+Quellen genannt. Der unaufhaltsame Anstieg des Gebührenaufkommens: die Vorgeschichte Was diese Ziffern nicht ausweisen, ist die Entwicklung seit den 50iger Jahren bis 1975. In diesem Zeitraum sind die Gebühreneinnahmen nämlich am stärksten gestiegen. Und zwar praktisch ohne Gebührenerhöhungen: Fernsehen war zunächst Luxus und Privileg reicher Leute. Nach und nach wurden die Geräte billiger, die Anzahl der gebührenpflichtigen Geräte stieg – unaufhörlich und unaufhaltsam. Die Fernsehanstalten waren es dadurch über Jahrzehnte gewohnt, jedes Jahr mehr Geld einzunehmen und zwar in zweistelligen Zuwachsraten. An immer mehr Geld – und dies ohne eigenes Zutun – kann man sich schnell gewöhnen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk war das so. Es entstand eine inflationäre Anspruchsmentalität. Der Automatismus währte so lange, bis praktisch jeder Haushalt mit einem gebührenpflichtigen Gerät vollversorgt war. Dann brach dieser Automatismus zusammen und jetzt mussten Gebührenerhöhungen her.

Die gewährte die Politik, die dafür zuständig ist (Ministerpräsidenten der Länder), mehr oder weniger anstandslos, jedenfalls bis 1995. Dann kam man auf die glorreiche Idee, auch diesen Gebührenerhöhungsmechanismus einzuschränken: Bisher hatten die Sender einfach immer nur bekanntgegeben, was sie mehr an Geld haben wollten. Und so wurde es dann auch umgesetzt. Seit Mitte der 90iger Jahre gibt es jetzt die „KEF“ – die „Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs“. Sie überprüft den bisher unersättlichen Hunger nach „immer mehr“. Rundfunknutzer: mündige Mitglieder des Systems Jetzt weiß man tatsächlich ein (kleines) bißchen mehr, aber nicht ganz so viel mehr. Mehr sollte der Rundfunkgebührenzahler aber wissen können, wenn er möchte. Es ist sein Geld, für das er eine adäquate Gegenleistung fordern kann. Journalistisch und von der inhaltlichen Qualität her gesehen, egal ob Dokumentar- oder Spielfilm, Wetten dass oder Sportübertragung, wird ihm das geboten. Was seinen – nach heutigem Verständnis – eigentlich selbstverständlichen Anspruch als mündigem Mitglied des öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Kollektivs anbelangt, so gibt es hier einen krassen Widerspruch. Der wird über die künftige Akzeptanz des Systems entscheiden.

(JL)

Online am: 25.11.2015

Inhalt:

- "Schon GEZahlt?" - Ein Überblick über das Thema Rundfunkgebühren bzw. den Rundfunkbeitrag

- So entstanden die Berichte der FAZ über die GEZ

- System GEZ

- Unser GEZ-Geld: Unsere Rundfunkgebühr(en)

- Die panorama-Redaktion des NDR versus DokZentrum ansTageslicht.de

- ABC des öffentlich-rechtlichen Fernsehens

- Was kann man tun?

Tags:

Öffentlich-rechtliches Fernsehen | Transparenz | wirtschaftliche Macht | panorama

Auszeichnungen:

"Wächterpreis der Tagespresse" 2008