Die Jagd nach dem Tricresylphosphat: TCP. Und die Folgen für Betroffene von Fume Events

Eine Dokumentation: Wie das Wissen um TCP entstanden ist. Und was heute Stand der Dinge ist.

Vorbemerkung

Die Fortschritte in Medizin und Toxikologie schreiten ständig voran. Trotzdem gibt es Konstellationen, bei denen man nichts genaues weiß. Zum Beispiel bei den sogenannten "hit and run"-Substanzen. Das sind chemische und/oder biologische Stoffe, die, wenn sie einmal in den menschlichen Körper eingedrungen sind, einen Schaden anrichten und sich danach auflösen: oft spurlos. Insbesondere dann, wenn Zeit vergangen ist.

2020 war mal wieder eine solche Situation weltweit in aller Munde, als der bekannteste russische Oppositionspolitiker Alexej NAVALNY auf einer Tour nach Sibirien vergiftet worden war, in ein Krankenhaus in Omsk verfrachtet wurde, wo die Ärzte in ihren offiziellen Verlautbarungen nichts finden konnten, außer einer "Stoffwechselstörung", und von wo aus er dann mit internationaler Hilfe im Koma liegend in die Berliner Charite ausgeflogen wurde. Was vorher genau geschehen war, konnte man in Berlin am Tag 3 nach dem Vorfall nicht mehr genau sagen. Denn auch (Nerven)Gifte wie zum Beispiel Sarin oder Nowitschok verwischen ihre Spuren: "hit and run".

Mit der chemischen Substanz "Tricresylphosphat", abgekürzt TCP, das Bestandteil in den Turbinenölen für Flugzeuge ist, verhält es sich genau so. Geraten sie in den menschlichen Organismus über die Lunge, z.B. dann, wenn die Dichtungen der Turbinenwellen lecken, und das austretende Öl in der extrem hohen Hitze des Triebwerks verbrennt ("Pyrolyse") und über die Klimaanlage in die Kabinenluft und/oder in das Cockpit gerät, dann verbinden sich Teile des TCP-Moleküls mit dem menschlichen Gewebe bzw. Enzymen (Cholinesterase), die für die Steuerung von Nerven und Muskeln lebenswichtig sind.

Von diesem Zusammenhang wird hier die Rede sein. Weil die chemischen und biochemischen Vorgänge kompliziert und mit vielen Fachbegriffen belegt sind, soll hier alles vereinfacht, aber dennoch korrekt erklärt werden. Ebenso die daraus folgenden Probleme für jene, die davon betroffen sind.

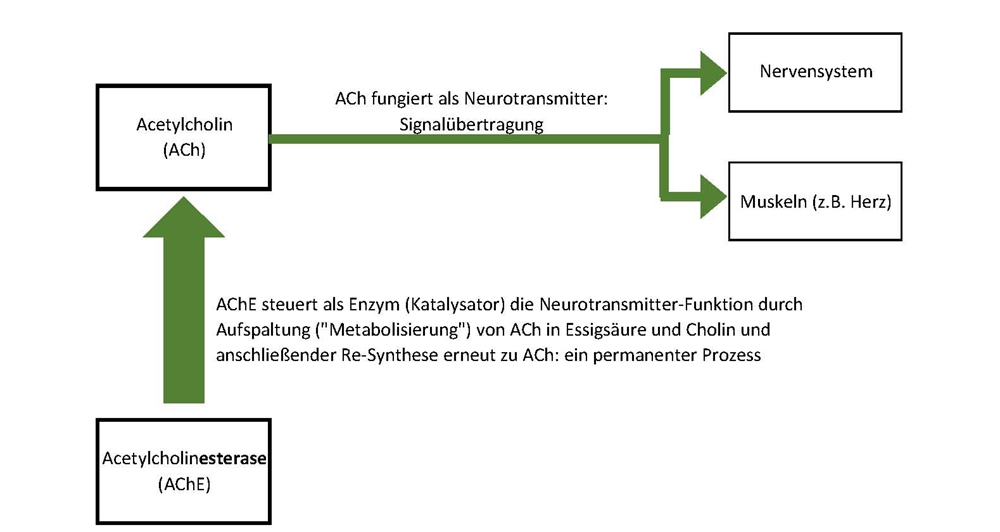

Wie TCP den (über)lebenwichtigen Mechanismus angreifen und erheblich beschädigen kann, sei als erstes anhand einer grafischen Darstellung erklärt:

TCP und Acetylcholinesterase:

Wie der lebenswichtige Muskel-Nerven-Mechanismus funktioniert und gehemmt werden kann

Die gesamte Darstellung ist Bestandteil des "ABC-Fume-Event" und kann direkt aufgerufen und verlinkt werden unter www.ansTageslicht.de/TCP.

"Fume Events": nie wirklich gemessen

Heftige/dramatische Fume Events in Flugzeugen ereignen sich regelmäßig. Das wissen wir aus vielen Reports. Auch wenn die nur einen kleinen Teil der tatsächlichen „incidents“ widerspiegeln, denn es gibt ein sogenanntes "underreporting" - so wie bei vielen anderen Problemen auch: Man sieht nur die Spitze des Eisbergs (vgl. ADRIAENSEN 2019).

Was da dann genau an Schadstoffen bzw. in welchen Mengen ins Cockpit und/oder die Kabine gerät, wissen wir nicht, jedenfalls nicht aus Messungen. Wir wissen aus Experimenten nur (zB EASA-AVOIL-Studie), was grundsätzlich an Substanzen bei einer Pyrolyse, sprich bei erhöhten Temperaturen durch Zersetzungsprozesse chemischer und biologischer Substanzen entstehen kann: 127 Stoffe, deren Wirkungen zum größten Teil bisher unbekannt sind. Und die dann, wenn sich ein Fume Event ereignet, vor allem über die Lunge in den menschlichen Organismus geraten.

Weil noch nie ein solches Ereignis (Fume Event) gemessen wurde, wissen wir nichts Genaues – weder über die Anzahl der chemischen Substanzen oder deren Zusammensetzung noch etwas über die Stärke der einzelnen Stoffe (Dosis). Das Interesse an konkretem Wissen ist seitens der Luftverkehrswirtschaft gering. Bzw. gleich Null. Denn es geschieht nichts (mehr unter www.ansTageslicht.de/Kasuistik).

Alle bisherigen Messungen, die auf dem juristischen Schlachtfeld seitens der Industrie (Hersteller, Airlines, Berufsgenossenschaften) als Argument ins Feld geführt werden, sind Messungen auf Flügen, bei denen solche Vorfälle genau nicht vorgefallen sind. In der Regel werden/wurden zwischen 60 und 120 Flüge von Messungen im Rahmen von Forschungsprojekten erfasst. Bei einer – von den Airlines selbst konzedierten - Häufigkeit von 1 Vorfall auf 2.000 Flüge müssen solche Feldforschungen schon nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung negativ ausgehen. Nach der durchschnittlichen statistischen Häufigkeitsverteilung müsste man 2.000 Flüge messen. Wenn man ‚Glück‘ hat, etwas weniger, wenn man Pech hat, entsprechend mehr.

Genau dies ist bisher nicht geschehen. Obwohl es ein vergleichsweise überschaubares Verfahren gäbe, mit weit weniger Flügen auszukommen. Aber das müsste man aus ethischen Aspekten hinreichend (aus)diskutieren, was in diesem Kontext hier nicht geschehen soll.

Weil es also keinerlei brauchbare Daten gibt, die ein solches Fume Event in messbarer Form widerspiegeln könnten, kann man nur hinterher, also nach der Landung und entsprechenden Zeiträumen auf dem Weg zu einem Krankenhaus zum Beispiel Messungen erheben. Hier kommt das Humanbiomonitoring (HBM) ins Spiel. Es ist für solche Fälle gedacht: Man schaut nachträglich, was sich im menschlichen Körper an eingeatmeten Substanzen angesammelt hat bzw. was inzwischen "metabolisiert" wurde.

Metabolisierung

Metabolisierung bedeutet Stoffwechsel: Bestimmte chemische Substanzen ("Substrate") werden im Organismus umgewandelt in Metabolite. Mittels solcher Prozesse werden unzählige Funktionen z.B. im menschlichen Körper gesteuert (siehe die obige Grafik).

Metabolisierung kann aber auch einen nützlichen Abwehrmechanismus darstellen: zum Beispiel wenn der Körper mit für ihn schädlichen Stoffen konfrontiert ist. Dann versucht er mittels Metabolisierung diese Fremdstoffe zu verarbeiten, sprich in andere Substanzen aufzuspalten, die weniger gefährlich oder besser: ungefährlich sind. Dieser Vorgang ist in den meisten Fällen mit einer Erhöhung der Wasserlöslichkeit der Schadstoffe verbunden, damit sie über die Niere (Urin) ausgeschieden werden können.

Dies klappt nicht immer. Bei Alkohol funktioniert dies ganz gut, aber auch nur begrenzte Zeiträume lang, sofern die zu verarbeitende Menge nicht übermäßig groß und die Verarbeitungskapazität (in diesem Fall die Leber) noch in Takt ist. Bei einer Alkoholvergiftung versagt der Abwehrmechanismus. Gleiches gilt für den Fall einer Vergiftung (z.B. Schlangenbiss oder synthetische Giftstoffe wie etwa Nervengifte), wenn die Stoffe zu toxisch (in der Wirkung zu giftig) sind oder in der Menge einfach zu groß ist; der Körper ist dann überfordert. Weil jeder Mensch – psychisch, mental und genetisch gesehen – anders gebaut ist und funktioniert (Polymorphismen), klappt das bei dem einen besser/schneller, bei einem anderen eben anders.

Zusammengefasst: Wenn man den Metabolisierungsprozess kennt und die dadurch neu entstandene(n) Substanz(en) identifizieren und auch quantitativ messen kann, lässt sich mit einem solchen Indikator („Marker“) ein Rückschluss auf den Ausgangsstoff ziehen. Aber nur dann.

Humanbiomonitoring - HBM

Solche nachträgliche Messungen können in diesem „biologischem Material“ erfolgen:

- Blut und/oder

- Urin

Nach den „Arbeitsmedizinischen Regeln“ (AMR 6.2, Punkt 3.4, Nr. 5 Satz 1) gelten solche Analysen offiziell als Ersatz für Messungen in der Luft. Das Problem dabei: Die Schadstoffe bzw. deren Metaboliten bauen sich nach und nach ab: Einmal ist die Abbaugeschwindigkeit von Stoff zu Stoff unterschiedlich, zum anderen geschieht dies individuell bei dem einen Menschen etwas schneller (wie beim Alkohol), beim anderen etwas länger. Wenn man allzulange wartet, kann man gar nichts mehr nachweisen: Weil entweder alles abgebaut und/oder ausgeschieden ist.

Die Diskussion in der deutschen Arbeitsmedizin

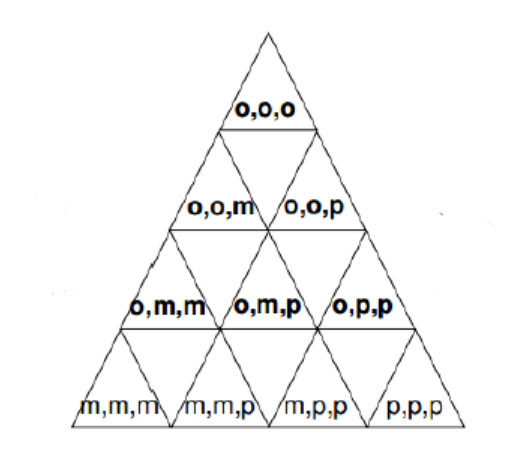

In der Branche der Arbeitsmedizin stand bisher in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung über die Frage, ob Fume Events (irreversible) Gesundheitsschäden auslösen können, vor allem ein Schadstoff im Fokus: Tri-Cresylphosphat, abgekürzt TCP bzw. die ganze Stoffgruppe, denn TCP existiert in insgesamt 10 Varianten ("Isomeren"). Damit sind die verschiedenen Stellungen gemeint, die sich aus der Kombination einzelner Molekülbestandteile im Gesamtmolekül ergeben können: Stellung o, m oder p. Ohne auf die Details einzugehen: Von allen 10 möglichen Kombinationen sind 6 toxisch, darunter einige besonders giftig.

Besonders giftig sind alle sogenannten „ortho“-Cresylphosphat-Varianten, also alle, bei denen in dieser grafischen Darstellung des inzwischen verstorbenen Wissenschaftlers Chris WINDER ein "o" zu sehen ist. Und je nachdem, wieviele solcher "o"-Stellungen in einem Molekül enthalten sind, spricht man von "Tri"- (3 x "o"), "Di"- (2 x "o") oder "Mono" (nur 1 "o") -Cresylphosphaten.

Mit „wissenschaftlicher“ Auseinandersetzung ist dies gemeint:

Für die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), die das Dach aller Berufsgenossenschaften (BG) darstellt, arbeiten zum einen Wissenschaftler in den von ihr finanzierten und organisierten Instituten (z.B. IPA-Institut), zum anderen stehen auch die allermeisten Arbeitsmediziner an den deutschen Hochschulen in ihren Diensten, indem sie Forschungsaufträge erhalten und/oder als Gutachter vor Gericht auftreten. Dies betrifft die große Mehrzahl der deutschen Arbeitsmediziner. Wir haben uns an anderer Stelle mit diesem in der Öffentlichkeit unbekanntem Schattenreich, einem flächendeckenden Wissenschafts-Kartell, dezidiert auseinandergesetzt (mehr unter www.ansTageslicht.de/DGUV).

Man kann daher von direkt oder indirekt industriefinanzierter Wissenschaft und Forschung sprechen, so wie sich das auch bei der jahrzehntelangen wissenschaftlichen Diskussion um Tabak oder Asbest eingebürgert hat. Nur sehr wenige Wissenschaftler bzw. Arbeitsmediziner entziehen sich diesem lukrativen Mainstream und arbeiten nicht im Auftrag bzw. für die Luftfahrtindustrie – es betrifft die Vertreter der unabhängigen Wissenschaft und Forschung.

TCP: Was man seit wann über diese gefährliche Substanz weiß

Dass sich der Fokus vor allem auf das TCP richtete, hat mehrere Gründe. Zum einen waren die ganzen Jahre über auf allen Öldosen (Turbinenöl) Hinweise auf die Toxizität unübersehbar platziert. Seit das TCP in die mediale Öffentlichkeit geraten ist, haben die Hersteller solche Hinweise in ihre „Safety Data Sheets“ verbannt. Zum anderen wurde in einigen Medien vor allem über eben dieses chemische Additiv berichtet, das den synthetischen Turbinenölen beigemischt wird (1-5%), damit die Öle bei den hohen Temperaturen (bis zu 500 Grad Celsius) nicht sofort verdampfen und die Turbinenwellen heißlaufen.

Dass diese Chemikalie hoch giftig ist, weiß man schon sehr lange. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es flächendeckende Vergiftungsfälle (z.B. der Fall „ginger palsy“, bei dem rd. 20.000 Menschen nachhaltig geschädigt wurden). 1958 wurde das erste umfassende toxikologische Standardwerk über TCP veröffentlicht (zur Kurzfassung von HENSCHLER).

Nach und nach erweiterten sich die Erkenntnisse punktuell. Z.B. dass es für das giftige TCP bzw. ToCP keine Metaboliten im menschlichen Organismus gibt. Mit anderen Worten: man kann TCP (genauer: ToCP, siehe obige Grafik), dem man ausgesetzt („exponiert“) war, nicht nachweisen (CASIDA 1961).

Nachweisbar waren TCP-Metaboliten bisher nur bei Tieren. Beispielweise bei Ratten, denen man TCP oral (durch Trinken) zugeführt hatte (KUREBAYASHI 1985). Dies betraf aber a) nur die (nicht-toxische) Ausgangssubstanz Tri-p-Cresylphosphat (im obigen TCP-Dreieck unten rechts) und b) deren Metabolit p-Hydroxybenzoe-Säure, DCP und p-Cresyl-p-carboxyphenylphosphat. Also völlig andere Substanzen.

Auf den Menschen lassen sich diese Nachweismethoden nicht ohne weiteres übertragen; zum einen funktioniert der menschliche Organismus etwas anders als bei einer Ratte, zum anderen wird der Giftstoff üblicherweise nicht getrunken. Wenn er im Flugzeug auftaucht, wird er über die Lunge aufgenommen und dieser Metabolisierungsprozess würde möglicherweise anders funktionieren als wenn der Giftstoff seinen Weg über den Verdauungstrakt nehmen würde. Die Giftwirkung bei Aufnahme über die Lunge ist bedeutend stärker als über den Magen-Darm-Trakt.

Danach gab es lange Zeit wenig neue Erkenntnisse – TCP galt als toxisch und das wusste jeder und deswegen gab es nicht wirklich Grund, darüber weiter zu forschen.

Der Experte: Prof. Mohamed B. ABOU-DONIA, USA 2003

Einer experimentierte und forschte trotzdem: ein Professor für Pharmakologie und Krebsbiologie sowie Neurobiologie – gleichzeitig ein Experte auf dem Gebiet der Toxikologie am medizinischen Institut der Universität in Durham, North Carolina. Seit Anfang der 80er Jahre untersucht Prof. ABOU-DONIA chemisch bzw. durch Vergiftungen verursachte neurologische Schädigungen bei Tieren und Menschen. Insbesondere Schäden durch organische Phosphate.

In diesem Kontext machte er auch im Zusammenhang mit dem sogenannten Golfkriegs-Syndrom von sich reden: Kombinationswirkungen von Medikamenten und gleichzeitig benutzten Pestiziden zum Schutz der Soldaten (z.B. Permethrin bzw. Chlorpyrifos) entfalten eine synergistische neurotoxische Wirkung; Erkenntnisse die von anderen Wissenschaftlern später bestätigt wurden. Ebenfalls in seinem Blick: die Gifte, die auf Organophosphaten basieren. Da war der Weg zu Tricresylphosphat dann nicht mehr weit.

ABOU-DONIA untersuchte Ratten, fütterte sie mit TCP und analysierte, a) wie lange es dauerte, b) über welche Ausscheidungswege c) welche Stoffe bzw. Metaboliten den Tierkörper wieder verlassen hatten und was sich davon messen ließ. Seine Ergebnisse, die er 1990 veröffentlicht hatte:

- ToCP ließ sich weder im Urin noch im Kot nachweisen.

- Die Metaboliten, die sich finden ließen, waren ganz andere Stoffe, die wenig mit TCP zu tun haben. Anders gesagt: TCP lässt sich so nicht rekonstruieren.

2003 dann seine große Untersuchung über die gesundheitlichen Folgen für Menschen: Organphosphat-basierte Stoffe (zu denen auch Pestizide zählen), lösen 3 Aktionen aus.

- Zum ersten hemmen sie - irreversibel - das lebenswichtige Enzym Acetylcholinesterase (AChE). Dadurch wird der Neurotransmitter ACh nicht mehr abgebaut und wirkt exzessiv in allen Organen.

- Zum zweiten kann es bei mehrfacher Exposition durch TCP zu neurotoxischen Schädigungen führen, die als "Organophosphorus ester-induced delayed neurotoxicity (OPIDN)" bezeichnet werden - Gesundheitsschäden, die mit Verzögerung eintreten (können).

- Und drittens können sowohl durch eine akute Exposition mit einer hohen Dosis an TCP ebenso wie durch "long-term, low-level"-Belastungen chronische neurotxische Symptome entstehen: "Organophosphorus Ester-Induced Chronic Neurotoxicity (OPICN)".

Jetzt immer mehr auch in der öffentlichen Wahrnehmung: TCP

Weil um die Jahrtausendwende in Ländern mit regem Flugverkehr (USA, Australien, UK weltweit) durch die Medien immer häufiger über Vorfälle berichtet wurde, für die sich der Begriff „fume event“ eingebürgert hatte, geriet die chemische Substanz wieder in den Fokus: als Schadstoff für die danach beobachtbaren gesundheitlichen Probleme von Piloten und Flugbegleitern.

In Deutschland versuchte ein Pilot der Lufthansa, der bis 2008 in insgesamt 50 solcher heftiger Fume Events geraten war, dieses Problem intern zu thematisieren, was nicht gelang – die Airline hatte keinerlei Interesse, auf den Whistleblower („internes Whistleblowing“) einzugehen. 2007 wurden in Australien vertragliche Vereinbarungen zwischen der dortigen Airline Ansett und dem britischen Hersteller BAE aus dem Jahr 1993 bekannt, nach denen sich BAE auf Schadensersatzzahlungen eingelassen hatte, wenn australisches Flugpersonal vor Gericht erfolgreich wegen Gesundheitsschädigungen geklagt hatte. In den USA zog der Hersteller Boeing Konsequenzen: Er entwickelte im Zusammenhang mit seinem neuen Typ Boeing 787 („Dreamliner“) ein anderes Frischluftsystem, bei dem die Luft nicht mehr über die Turbinen abgezapft wird („Bleed Air“), sondern am Rumpf („Ram Air“). Das neuartige Flugzeug wurde 2011 in Dienst gestellt.

In Deutschland geriet das Thema „Gift im Flugzeug?“ ab Anfang 2009 durch mehrere Fernsehbeiträge u.a. des WDR in die breite öffentliche Wahrnehmung. Die Berufsgenossenschaften sprachen intern von einer „Medienkampagne“. Im Mittelpunkt der Berichterstattung: Die gesundheitlichen Schädigungen von Betroffenen sowie die von den Redakteuren durchgeführten Wisch- und Luftproben mit dem Giftstoff TCP als journalistischer Beleg (die Chronologie zu all dem findet sich bei uns an anderer Stelle unter Kontaminierte Kabinenluft: ein Gesundheitsproblem wird zur Gewissheit).

Die SCHINDLER-Publikationen der Berufsgenossenschaft

2009 war auch das Jahr, in dem an der Universität Erlangen die Chemiestudentin Birgit K. SCHINDLER an ihrer Dissertation arbeitete: nicht im Bereich der Chemie, sondern bei der Arbeitsmedizin, konkret beim „IPASUM“, dem "Institut und Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin", dessen Leiter bis heute Prof. Hans DREXLER ist. Das IPASUM gilt im sozialen Ranking aller arbeitsmedizinischen Lehrstühle als Nummer 1, weil Ende der 60er Jahre dort in Deutschland die Arbeitsmedizin begründet wurde: die sogenannte Erlanger VALENTIN-Schule (mehr dazu unter www.ansTageslicht.de/Valentin). SCHINDLER’s Thema: Flammschutzmittel bzw. die Ermittlung von analytischen Methoden zu deren Bestimmung „in menschlichen Körperflüssigkeiten“.

Es betraf 3 Substanzen: TCP (Tricresylphosphat), TBP (Tributylphosphat), TPP (Triphenylphosphat) und andere chemische Verbindungen aus der Gruppe der Organophosphate , die u.a. als Weichmacher und als Flammschutz eingesetzt werden. Die Arbeit wurde von einem Hochschullehrer am IPASUM betreut, der parallel zur Fertigstellung der Promotion mit der Promovendin zwei wissenschaftliche Publikationen vorbereitete, die unmittelbar danach auch publiziert wurden: im Interesse bzw. Auftrag der Berufsgenossenschaft Verkehr. Ergebnis: Für TBP und TPP lassen sich Methoden zum Nachweis und zur Messung von Metaboliten finden, nicht jedoch für TCP. Nur wenn man im Labor eine Meßprobe mit TCP anreichert („spiked sample“) gelingt dies.

In den beiden SCHINDLER-Publikationen wird das negative Ergebnis, kein Nachweis für TCP gefunden zu haben, nicht weiter diskutiert. Die maßgebliche Autorin geht nicht auf die Fragen ein, die sich ein Wissenschaftler eigentlich stellen würde. Zum Beispiel

- ob überhaupt der im Metabolisierungsprozess entstehende zutreffende Metabolit gefunden wurde

- oder ob die zu messenden Ausgangsmengen für einen meßbaren Nachweis ausreichend waren

- bzw. ob der sogenannte „minimum level of detection“ bzw. die Nachweisgrenze zu hoch angesetzt wurde und

- ob genetische Unterschiede der Objekte bei den Metabolisierungsprozessen möglicherweise Erklärungen für das negative Meßergebnis sein könnten.

Nichts davon lässt sich in den beiden Publikationen (SCHINDLER 2009a, SCHINDLER 2009b) lesen.

Ein Wissenschaftler, der eine neue Methode als Erklärung für einen Zusammenhang gefunden zu haben glaubt und diese der Fachöffentlichkeit vorstellen will, muss für seine neue Erkenntnis a) Validität (Methode funktioniert) und b) Reliabilität (das gefundene Ergebnis lässt sich mit der Methode regelmäßig wiederholen) beweisen. Kann er das nicht bzw. fällt eine solche Suche (z.B. Tests) negativ aus, so gibt es 2 Erklärungsoptionen.

- Option 1: Der Zusammenhang existiert so nicht. Man kann ihn deswegen auch nicht nachweisen.

- Option 2: Der Zusammenhang ist existent, man konnte ihn aber mit der bisher angewandten Methode nicht beweisen. Also muss man andere Methoden ausprobieren.

Bei SCHINDLER geschieht dies 2009 nicht.

Ungeachtet dessen sieht der wissenschaftliche Erkenntnisstand im Jahr 2009 so aus: Es gibt keine Methode, TCP im Urin von Menschen nachzuweisen und zu messen.

Veröffentlichungen anderer Wissenschaftler aus den USA im Jahr 2011 (LYASOVA et al, FURLONG et al) kommen ebenfalls nicht weiter: TCP bzw. ToCP gerät bei einem drastischen Fume Event zwar in den menschlichen Körper, aber es lässt sich weder im originären Zustand noch mittels eines adäquaten Metaboliten im Urin von Menschen nachweisen.

Im Jahr 2013 kommt es zu einer weiteren Publikation seitens SCHINDLER, die inzwischen angestellte Wissenschaftlerin des DGUV- bzw. des BG-eigenen IPA-Instituts in Bochum geworden ist (bis 2012), das Auftraggeber der 2009 erschienenen Publikationen war: Occupational exposure of air crews to tricresyl phosphate isomers and organaphosphate flame retardants after fume events.

Diesesmal lag der Fokus direkt auf TCP bzw. ToCP und ausgewertet wurden dazu 332 Urinproben, die fliegendes Personal auf freiwilliger Basis abgeben konnte, das einem Fume Event ausgesetzt zu sein glaubte. Eine feststehende Definition für ein solches Ereignis gab es nicht und so ist auch nicht bekannt, ob bei diesem sample ein oder mehrere dramatische Fume-Event-Vorfälle dabei waren, die beispielsweise bei der BFU als „schwere Störungen“ registriert wurden.

Ungeachtet der inhaltlichen Aussagen und erheblichen methodischen Schwächen dieser Untersuchung, die wir zusammengefasst haben unter www.ansTageslicht.de/Schindler2013, wurden jetzt erstmals Metaboliten definiert, für die sich allerdings kein Nachweis oberhalb eines selbst gesetzten „level of detection (LOD)“ finden lassen konnte.

Schlussfolgerung der Autorin im Original (SCHINDLER et al 2013):

- „The lack of data on TCP in cabin air during fume events makes it currently difficult to assess the exposure of air crews to TCP” (S. 646)

- “The reported health effects in air crews can hardly be attributed to a o-TCP exposure” (S. 647).

Kurz gefasst: Es konnte kein TCP nachgewiesen werden. Ergo gab es auch keines, so die Logik von Birgit K. SCHINDLER.

Das steht zwar in völligem Kontrast, was andere Wissenschaftler z.B. in den USA dazu meinen. Aber das spielt für die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung in Deutschland keine Rolle. Mit ihrer Argumentation ist sie damit vor deutschen Sozialgerichten flächendeckend erfolgreich. Beim Gefahrstoff Asbest war das nicht anders: Die Berufsgenossenschaften haben genügend finanzielle Power und ausreichend politischen Einfluss, um Missliebiges zu verhindern (mehr dazu an anderer Stelle unter Warum um Asbest immer noch geschachert wird: der Showdown bis heute, Asbest-Chronologie Teil III).

Dies ist das Problem:

Im menschlichen Urin lässt sich TCP nicht nachweisen.

Ebensowenig im menschlichen Blut. Dort kann man nur eine reduzierte Enzymaktivität der Cholinesterase feststellen bzw. Antikörper als Reaktion auf neurologische Abbauprozesse beobachten. Einen direkten Rückschluss auf den diese Reaktionen auslösenden Stoff gibt es nicht. Mehr dazu in einem anderen Kontext, in dem es um den indirekten Nachweis von TCP im Blutplasma geht (NOCH NICHT ONLINE).

Konkret messbar sind nur die neurologischen Schäden (ABOU-DONIA 2003 u.a.). Aber jemand, der von einem Fume Event geschädigt wurde, ist in der Beweispflicht und muss den Kausalzusammenhang im „Vollbeweis“ führen.

Ähnlich wie die russischen Behörden bei dem im August 2020 vergifteten russischen Oppositionspolitiker Alexej NAVALNY im August 2020 keinen Zusammenhang sehen (wollten), geschieht dies in der industriefinanzierten Wissenschaft, insbesondere der (Mainstream-) Arbeitsmedizin, die diese Zweifel in ihren Gutachten vor den deutschen Sozialgerichten zum Besten gibt.

Lösungen für eindeutige Klarheit bestünden in einem sehr viel größeren Sample an Messungen in Flugzeugen und/oder dem Einbau von Sensoren, wie dies laut EU-Vorgabe (CS 25.1309) eigentlich vorgeschrieben ist. Weder das eine noch das andere wird praktiziert.

Daraus lassen sich unterschiedliche Schlüsse ziehen:

- Desinteresse an der Gesundheit und Sicherheit des Flugpersonals

- Ignoranz gegenüber dem in der Flugbranche eigentlich praktizierten Sicherheitsdenken (Werbeslogan „Ihre Sicherheit steht bei uns an erster Stelle“).

Juristisch gesehen könnte man angesichts der bewussten Untätigkeit sogar von Beweisvereitelung sprechen.

Was kann man tun?

Trotz dieser hier dokumentierten Erkenntnisse: Die BG Verkehr behauptet regelmäßig und unverdrossen gegenüber jeglichem Flugpersonal, das in eine Fume Event geraten ist, als auch vor den Sozialgerichten, dass die seit einem Fume Event eingetretenen und diagnostizierbaren gesundheitlichen Schädigungen nichts mit der Substanz TCP zu tun haben können: Weil man in den Urinproben kein Di-o-Cresylphosphat, kein Di-m-Cresylphosphat und auch kein Di-p-Cresylphosphat als Metaboliten nachweisen konnte.

Die gleiche Argumentation führen die Mainstream-Arbeitsmediziner an, die von den deutschen Sozialgerichten als Gutachter bzw. "Sachverständige" beauftragt werden. Sie stehen meist - direkt oder indirekt - in engem Kontakt mit dem System der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und den sie tragenden Berufsgenossenschaften (wie wir an anderer Stelle dezidiert rekonstruiert haben: www.ansTageslicht.de/DGUV sowie in grafischer Darstellung unter www.ansTageslicht.de/Schattenreich).

Die Sozialrichter haben - eigentlich - eine sogenannte "amtliche Ermittlungspflicht". Die aber wird in den seltensten Fällen wahrgenommen. Und so ist es kein Wunder, dass Prozesse, die Betroffene vor diesen Gerichten führen, um zu ihrem Recht zu kommen, für sie negativ ausgehen: in 90% aller Fälle. Diese Zahl hat uns das Bundesministerium für Arbeit und Soziales genannt (www.ansTageslicht.de/BMAS).

So lange sich an diesem strukturellen Ungleichgewicht zwischen dem übermächtigen System aus Gesetzlicher Unfallversicherung, Arbeitsmedizin und deutscher Sozialgerichtsbarkeit auf der einen Seite und den im Beruf krank gewordenen Betroffenen nicht nachhaltig gerüttelt wird, wird sich nichts ändern.

Das, was man auf individueller Ebene tun kann, haben wir an anderer Stelle zusammengefasst: Was Kann Man Tun, aufrufbar unter dem Link www.ansTageslicht.de/WKMT. Und wer konkrete Tipps und Hilfe braucht, der wende sich an die Patienteninitiative Contaminated Cabin Air: www.p-coc.com, die ihren Sitz in Nürnberg hat. Dort hilft man weiter.

Letzte Hinweise:

Diese Dokumentation bezieht sich nur auf 1 einzigen aller Stoffe, die bei Fume Events, die nach einem Vorschlag des Flugzeugexperten Prof. Dr.-Ing. Dieter SCHOLZ besser "Cabin Air Contamination Event" heißen sollten, freigesetzt und über die Luftversorgung aus der Turbine ("Zapfluft") ins Flugzeug geraten können. Geplant ist, auch die anderen potenziellen Gefahrstoffe einer näheren Analyse im Rahmen dieses ABC-Fume-Event zu unterziehen. Dies wird nur nach und nach geschehen können. Als nächstes wird es um die (indirekten) Nachweisprobleme von TCP im Blut gehen (Stichworte Acetylcholinesterase sowie Butyrylcholinesterase).

Den Umstand, weshalb wir als erstes den Fokus auf TCP gerichtet haben, hängt mit den Tricks und den Strategien der Berufsgenossenschaft Verkehr zusammen. Sie verfasst im Rahmen von sozialgerichtlichen Auseinandersetzungen umfangreiche "Stellungnahmen" mit einem aufgeblähten Literaturanhang (auf den sie in ihren Darstellungen nur ansatzweise zurückgreift). Betrachtet man solche "Stellungnahmen" inhaltsanalytisch, so wie es Kommunikationswissenschaftler tun, so wird schnell deutlich, dass Aufbau, Argumentation und das Abstellen auf nachweislich unzutreffende Zusammenhänge nur einem Zweck dienen können: die Leser, das sind vor allem die Sozialrichter, zu verwirren und zu täuschen. Dass solche Methoden regulärer Bestandteil der Strategien aller Berufsgenossenschaften in Deutschland waren, haben wir ebenfalls detailliert dokumentiert an anderer Stelle: in einem Kapitel mit dem Titel "Tricks, Methoden und Strategien in der Arbeitsmedizin", direkt aufrufbar unter www.ansTageslicht.de/Tricks.

Diesen Text zu TCP können Sie direkt aufrufen und verlinken unter www.ansTageslicht.de/TCP. Die englische Version ist aufrufbar unter www.ansTageslicht.de/tricresylphosphate.

Literaturnachweise

ABOU-DONIA MB, NOMEIR AA, BOWER JH, MAKKAWY HA (1990): Absorption, distribution, excretion and metabolism of a single oral dose of [14C]tri-o-cresyl phosphate (TOCP) in the male rat. Toxicol 65: 61-74 - www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0300483X9090079V

ABOU-DONIA MB: Organophosphorus ester-induced chronic neurotoxicity. In Arch Environ Health 58: 484-497- pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15259428/

ADRIAENSEN A (2019): ‚Fragmentation of Information‘ in International Data Gathering from Aircraft Fume Events. In: J Health Pollution 24: 4-11

CASIDA JE, ERO M, BARON RL (1961): Biological Activity of a Tri-o-Cresyl Phosphate Metabolite. In: Nature 191: 1396-1397 - https://link.springer.com/content/pdf/10.1038/1911396a0.pdf

DokZentrum ansTageslicht.de (2020): Kritik der Studie SCHINDLER et al 2013, www.ansTageslicht.de/Schindler2013

FURLONG CE (2011): Exposure to triaryl phosphates: metabolism and biomarkers of exposure. In: J Biol Phys Chem, 11: 165-171 - www.itcoba.net/28FU11A.pdf

HENSCHLER, D (1958): Die Trikresylphosphatvergiftung. Experimentelle Klärung von Problemen der Ätiologie und Pathogenese. In: Die klinische Wochenschrift. 36: 663-674

KUREBAYASHI H, TANAKA A, YAMAHA T (1985): Metabolism and Disposition of the Flame Retardant Plasticizer, Tri-para-cresyl Phosphate, in the Rat. In: Toxicol App. Pharmacol 77: 395-404 - https://doi.org/10.1016/0041-008X(85)90179-6https://doi.org/10.1016/0041-008X(85)90179-6

LYASOVA M, LI B, SCHOPFER M et al (2011): Exposure to tri-o-cresyl phosphate detected in jet airplane passengers. In: Toxicol Appl Pharmacol 256:337-347 - https://doi.org/10.1016/j.taap.2011.06.016

https://doi.org/10.1016/j.taap.2011.06.016

SCHINDLER, B., FORSTER K, ANGERER J (2009a): Determination of human urinary organophosphate flame retardant metabolites by solid-phase extraction and gas chromatography-tandem mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci, 877(4): 375-381 - https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1570023208009306

SCHINDLER B, FÖRSTER K, ANGERER J (2009b): Quantification of two urinary metabolites of organo-phosphorus flame retardants by solid-phase extraction and gas chromatography–tandem mass spectrometry. In: Anal Bioanal Chem 395: 1167-1171 - https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-009-3064-6

SCHINDLER BK, WEISS T, SCHÜTZE A, KOSLITZ St, BRODING HC, BÜNGER J, BRÜNING Th (2013): Occupational exposure of air crews to tricresyl phosphate isomers and organophosphate flame retardants after fume events, Arch Toxicol 87: 645-648 - https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00204-012-0978-0.pdf

(JL)

Online am: 28.08.2020

Aktualisiert am: 17.01.2021

Inhalt:

- Aufsichtsbehörden und Flugsicherheit

- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

- Gutachterauswahl n. § 200 Sozialgesetzbuch VII: Irreführung durch das Bundesarbeitsministerium? Täuschung als Strategie?

- Flight Reports von Piloten nach einem Fume Event

- Gutachter

- SCHINDLER-Studie 2013

- Die Jagd nach dem Tricresylphosphat: TCP. Und die Folgen für Betroffene von Fume Events

Tags:

Aerotoxisches Syndrom | Arbeitsmedizin | Ärztlicher Sachverständigenbeirat 'Berufskrankheiten' beim BMAS | Asbest | Berufsgenossenschaft | Berufskrankheit | bleed air technology | Bundesministerium Arbeit und Soziales (BMAS) | DGUV - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung | EASA | Fake Science | Falschgutachten | Fume Event | Gesetzliche Unfallversicherung | Gesundheit | Gutachter | Justiz und Fume Event | Justiz | Kabinenluft | Kartell | Kasuistik | Lufthansa | Mesotheliomregister | p-coc.com | Schweigekartell | Sprechstunde "Fume Event" | VALENTIN-Schule | Zapfluft