Die "gängige Lehrmeinung" der BG Verkehr zu Fume Events

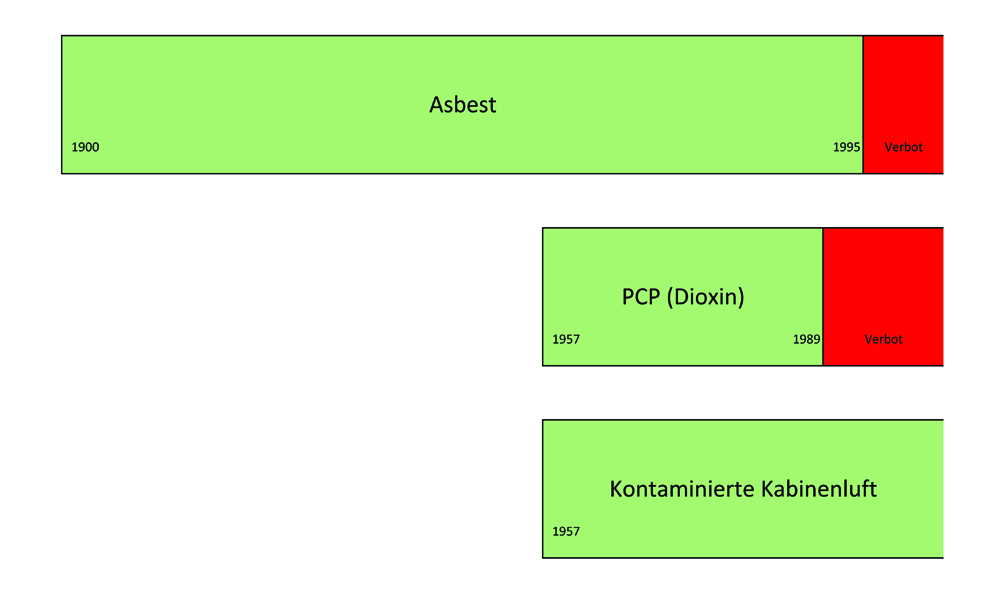

Wie immer: Asbest, PCP/Dioxin, Benzol, AKW's

Wir haben es bereits unter Tricks, Methoden und Strategien in der Arbeitsmedizin beschrieben, wie jene vorzugehen pflegen, die verhindern wollen, dass eine bestimmte Chemikalie, eine spezifische Technik oder ein spezielles Produkt aus ihrer Sicht in Misskredit gerät, sondern weiter auf dem Markt gehalten und verkauft werden kann. Wir zeigen es dort am Beispiel Asbest und Pentachlorphenol (PCP bzw. auch Dioxin). Genau so wurde es von der Industrie bzw. deren Berufsgenossenschaften bei Benzol praktiziert und die Atomindustrie hat es in den 70er Jahren nicht anders gemacht.

Alle die hier genannten Stoffe bzw. Techniken sind längst 'out'. Aber es hat immer gedauert, bis es politisch durchgesetzt werden konnte. Die Asbestindustrie beispielsweise hatte immer starke Befürworter im Bundesarbeitsministerium, Stichwort Arbeitsplätze. Das Unternehmen SIEMENS, einer der größten Hersteller von Atomkraftwerken, hatte eine eigene Lobby aufgebaut, indem sie ihre Mitarbeiter aufgefordert hatte, sich als Kandidat*innen bei den Kommunalwahlen, Landtagswahlen und vor allem auch Bundestagswahlen zur Verfügung zu stellen - immer verbunden mit der Garantie, jederzeit an den - vorübergehend aufgegebenen - Arbeitsplazu zurückkehren zu können, inklusive der Teilnahme während einer solchen Zeit an Weiterbildungsmaßnahmen im eigenen Job. Das (eigentliche) Motiv war klar, die Vertreter dieser Firmen sollten jetzt auf der politischen Ebene die eigenen Interessen vertreten.

Vom Asbeststaub wusste man bereits vor 1900 von der Gefährlichkeit, verboten wurde der Stoff in Deutschand erst 1995. Insbesondere nach dem Großen Krieg wurde in der Wissenschaft darüber diskutiert, aber die Asbestindustrie und die von ihr kontrollierten Berufsgenossenschaften hatten lange die Oberhand. So haben wir es unter "Warum es so lange gedauert hat, bis Asbest verboten wurde": Asbestchronologie-II rekonstruiert.

Bei PCP, das u.a. in Holzschutzmitteln eingesetzt wurde, ging es schneller, da waren es - seit Wissen um die Toxizität 1957 - nur 30 Jahre bis zum Verbot. Über das Problem der kontaminierten Kabinenluft durch Fume Events weiß man ebenfalls seit Ende der 50er Jahre Bescheid, seit Einführung der Düsenflugzeuge (vormals Propellermaschinen). Hier reden wir über einen Zeitraum von inzwischen über 60 Jahren, und wie dieses Thema in die öffentliche Wahrnehmung geriet, haben wir rekonstruiert unter Ein Gesundheitsproblem wird zur Gewissheit - Chronologie des "aerotoxischen Syndroms".

Die gängige 4-Stufen-Strategie

Sie ist beschrieben u.a. von dem US-Amerikaner David MICHAELS in seinem Buch "Doubt is their Product". Er ist Epidemiologe und Leiter des Projekts Wissenschaft und Öffentliche Politik an der George Washington Universität, dort am Department Gesundheit. In der Amtszeit des US-Präsidenten Bill CLINTON war er als Staatssekretär im Energieministerium zuständig für Umwelt, Sicherheit und Gesundheit und hatte eine politische (sprich finanzielle) Lösung für die Arbeiter organisiert, die sich seinerzeit bei den Atombombenversuchen radioaktiv verseucht hatten und mehrere Jahrzehnte sich selbst überlassen waren.

Wir orientieren uns an seinem Grundmodell und entwickeln es etwas weiter.

Dies kann man beobachten, wenn man sich die Entwicklungsgeschichte von Asbest, PCP/Dioxin, Benzol und andere inzwischen verbotene Stoffe vornimmt:

- In der ersten Stufe werden Kritiker, die regelmäßig in der Minderheit sind, einfach nicht zur Kenntnis genommen – man lässt sie ins Leere laufen.

- Wird die Kritik zu laut und zu öffentlich, hält man – Stufe 2 - dagegen: indem man alles abstreitet.

- Wenn auch das immer schlechter funktioniert, werden Gegengutachter ins Rennen geschickt, die andere Ergebnisse kommunizieren, indem sie alles verharmlosen. Ziel und Zweck: Zweifel an den Erkenntnissen der Kritiker zu säen und dadurch allgemeine Verunsicherung zu schaffen.

Unternehmen und BGen verfügen über mehr Ressourcen als unabhängige Wissenschaftler an den Universitäten. - In der letzten Stufe greift man zu einem breiten Bündel unterschiedlicher subtiler Maßnahmen. Bereits in Stufe 3 hat man sich ein Netzwerk an „bewährten“ Wissenschaftlern herangezogen, die nun als „Gutachter“ ins Feld geschickt werden: auf wissenschaftlichen Kongressen, politischen Foren und erst recht bei Gericht.

Da kann man beobachten, wie Gutachter plötzlich eigene Ergebnisse einfach ausblenden, sprich weglassen, die den Auftraggebern nicht ins Konzept passen. Gleiches machen sie mit Erkenntnissen der ‚Gegenseite‘. Muss man das ein oder andere doch – der Vollständigkeit halber – benennen, dann kapriziert man sich auf Nebensächliches. Manche Gutachter greifen tiefer in die Trickkiste: Sie zitieren lückenhaft oder erfinden gleich ganze Zitate. Und/oder schreiben das Gegenteil von dem, was in den Publikationen der ‚Gegenseite‘ steht.

Wer meint, dass sei übertrieben, dem sei die Lektüre von der Entwicklungsgeschichte der sog. Malerkrankheit ("Lösemittelsyndrom") unter www.ansTageslicht.de/BK1317 empfohlen und insbesondere das 'Portrait' eines der nachhaltigsten Fälschers in der Branche der Arbeitsmedizin und dessen Rolle dabei: Prof. Dr. med. Gerhard TRIEBIG.

Parallel zu diesen Aktivitäten des wissenschaftlichen Mainstreams bei der Arbeitsmedizin setzen die BGen auf den Faktor Zeit. Zum einen auf die Zeit, die Betroffene und deren (z.B. rechtliche) Vertreter nicht haben – z.B. um die detaillierten vielschichtigen chemischen, medizinischen und toxikologischen Zusammenhänge zu verstehen, mit denen die Berufsgenossenschaften (BGen) Anträge auf Ankerkennung einer beruflich bedingten Arbeitsunfähigkeit ablehnen. Darin werden dann bis zu 200 wissenschaftliche Nachweise und wissenschaftlicher Litertaurquellen aufgeführt, die Betroffene - oder deren Anwälte - jetzt auf ihre a) Richtigkeit und b) Stichhaltigkeit hin nachprüfen müssten. Wozu sie aber überhaupt nicht imstande sind. Eine typische Situation struktureller Ungleichheit.

Der Faktor Zeit spielt aber auch eine Rolle im Verwaltungsverfahren. Zwar sind die BGen gehalten, innerhalb bestimmter Zeitfenster zu agieren. Wenn aber Gutachter eingeschaltet werden, die Auseinandersetzung vors Sozialgericht geht, ticken die Uhren sehr viel langsamer. Das uns bekannte längste Sozialgerichtsverfahren hat 36 Jahre gedauert: 11 Gutachter mit 30 Gutachten immer hin und her und das alles nur in der ersten Instanz - negativ ausgegangen für die Klägerseite im Dezember 2018 (mehr unter www.ansTageslicht.de/36Jahre).

Die BG Verkehr und ihre "Lehrmeinung" über die "kontaminierte Kabinenluft": 10. Verkehrspilotentag 2018

Die Vereinigung Cockpit (VC), eine Berufsvertretung der Piloten, organisiert alle zwei Jahre einen "Verkehrspilotentag", wo man sich trifft, austauscht und sich den ein oder anderen Vortrag zu diesem oder jenem Aspekt oder Problem anhört.

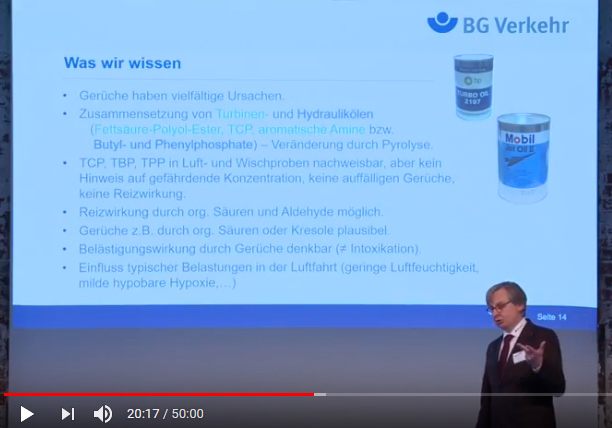

Auf dem 10. Treffen dieser Art hatte VC einen Vertreter der BG Verkehr (BG V) geladen. Über "Fume Events im Flugzeug - roblematik aus Sicht der Berufsgenossenschaft" sprach Dr. Jörg HEDTMANN, Leiter der dortigen Präventionsabteilung. Sein Vortrag ist zu hören und zu besichtigen auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nFHSFbKryeU) - absolut sehenswert, wenn man sich ein reales Beispiel für die konkrete Anwendung der oben skizzierten Strategie zu Gemüte führen möchte (insbesondere ab Minute 30).

Das konkrete Problem wird von der BGV derzeit auf den Stufen drei und vier abgehandelt, nachdem es sich seit etwa 2009 nicht mehr abstreiten ließ (Stufe 2). Jetzt geht es um die Interpretationen der (nicht) vorhandenen Zusammenhänge zwischen auslösendem Ereignis und den gesundheitlichen Folgen. Bzw. darum, keine „Gespenster zu sehen“ (32. Minute), wie Dr. HEDTMANN vorträgt.

„Fume Events“ sind für die BGV vor allem „Gerüche“. „Gerüche“ hier, da und dort - mal aus der Kaffeemaschine, mal aus der Toilette, mal „der vergammelte Käse in der Tasche eines Passagiers“ (31. Minute). Die Fokussierung auf „Gerüche“ entspricht der Strategie, Stufe 3, alles zu verharmlosen.

Wenn Piloten aufgrund ernstzunehmender sogenannter Fume Events handlungsunfähig und im Anschluss daran fluguntüchtig, sprich berufsunfähig, also „berufskrank“ werden, wird dies – im Einzelfall – inzwischen zwar als „Arbeitsunfall“ anerkannt. Aber die BGV habe dann vor allem das „Psychotrauma“ anerkannt, „das dahintersteckt“ (32. Minute), so HEDTMANN. Allerdings: Die langfristigen gesundheitlichen Folgen werden nicht anerkannt. Begründung: Der Zusammenhang sei „nicht mit der ausreichenden Wissenschaftlichkeit bewiesen und die Lehrmeinung geht nach wie vor in eine andere Richtung.“ Bei Asbest lautete die sprachliche Formel jahrzehntelang: „keine eindeutigen wissenschaftlichen Beweise“.

Nun wollten wir wissen, welche Wissenschaftler denn diese „Lehrmeinung“ vertreten würden, die in „eine andere Richtung gehen, Berufskrankheiten ohnehin keine Anerkennung zu geben“ (34. Minute). Da eine Lehrmeinung sich in konkreten Namen von Wissenschaftlern verkörpert und/oder sich über einschlägige Standardwerke oder Lehrbücher manifestiert, fragen wir nach, „welche Namen für diese Lehrmeinung stehen?“ Antwort Dr. HEDTMANN:

„Mit dem Begriff 'gängige Lehrmeinung' hatte ich mich keineswegs auf veröffentlichte Erkenntnisse zum Ursachenzusammenhang zwischen Fume Events und chronischen Gesundheitsfolgen bezogen, sondern … auf den derzeitigen Stand der Wissenschaft.“ Und der würde sich in den sog. Grenzwerten einzelner Gefahrstoffe manifestieren. Weiter: „Im Zusammenhang mit der Unterschreitung aller Grenzwerte sind daher chronische Gesundheitsschäden der beschriebenen Art als Ergebnis der bislang bekannten Einwirkungen nicht plausibel.“

Die BG V-"Lehrmeinung" zu Grenzwerten

Dazu muss man mehreres wissen:

1) Grenzwerte als politische Vorgaben

"Grenzwerte", die rechtlich als zulässig bzw. gesundheitlich als unbedenklich gelten, sind in erster Linie politische Vorgaben, die weniger der wissenschaftlichen Erkenntnis geschuldet, sondern davon abhängig sind,

a) welche Interessen in den die Politik beratenden Gremien vertreten sind und

b) welchen Einfluss sie dort geltend machen können.

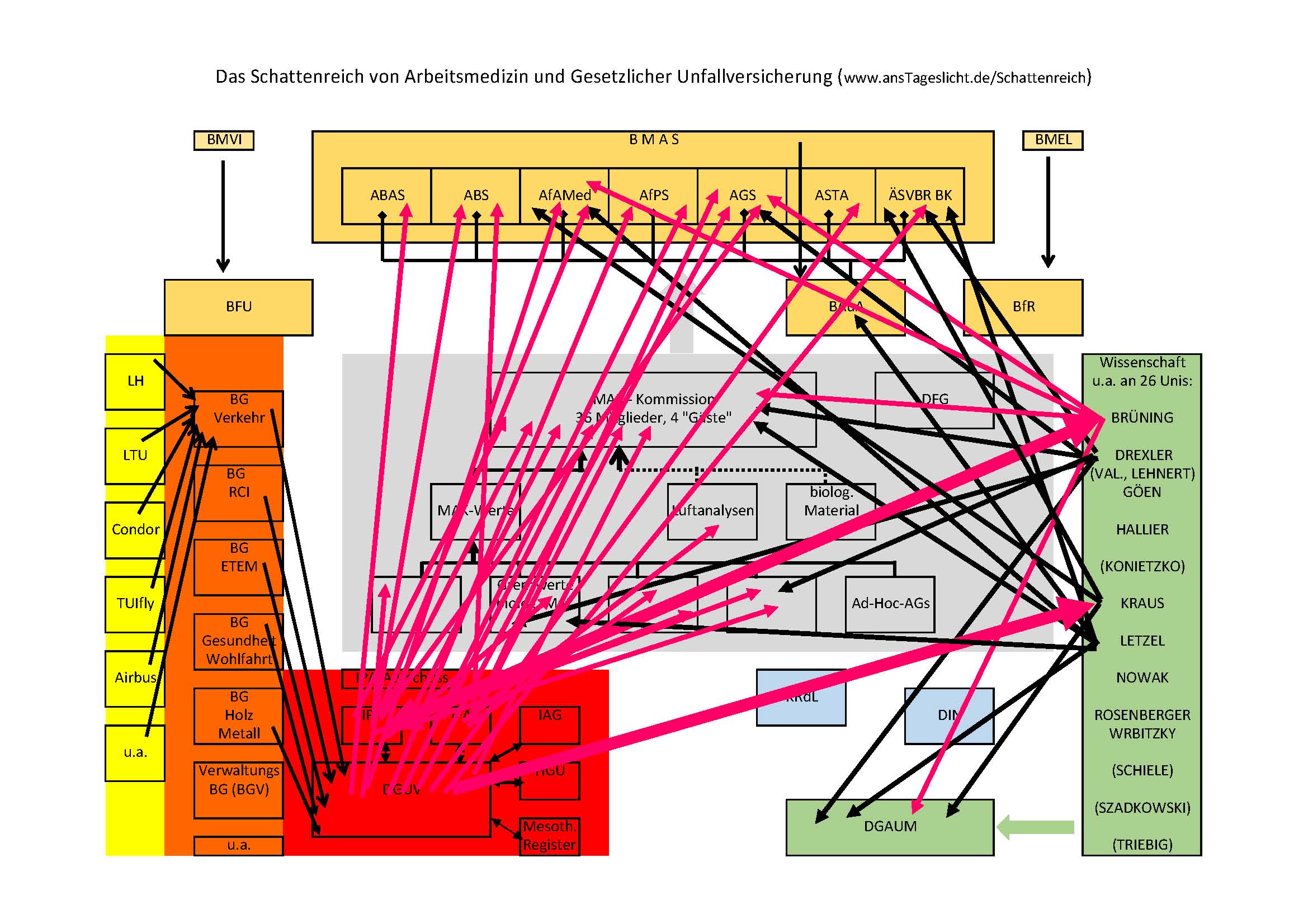

Recherchen zeigen dies: Die zuständigen Gremien in Deutschland sind zum einen die "MAK-Kommission", die über die "Maximal zulässige Konzentration" von Gefahr- und/oder Giftststoffen am Arbeitsplatz bei einem 8-Stundentag Vorgaben machen soll. Zum anderen beispielsweise der "Ausschuss für Gefahrstoffe" (AGS) beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS).

Dies Gremien sind

- a) mit Vertretern der Gesetzlichen Unfallversicherung (GUV), sprich den BGen bzw. der ihn gehörenden Institutionen besetzt (DGUV, IPA-Institut u.a.m.), sowie

- b) Vertretern aus der Arbeitsmedizin, die wiederum für die BGen und/oder Industrie tätig werden.

Zwar haben die Vertreter des GUV-Systems kein Stimmrecht. Aber sie können dort ihre hauptamtliche Vorbereitung aufgrund ihrer Ressourcen und Manpower-Kapazitäten ausspielen. Für Professoren ist ein solches Ehrenamt nur eine Nebentätigkeit – eine typische Situation struktureller Ungleichheit mit den entsprechenden Folgen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die vielschichten Vernetzungen, wobei hier nur 4 von rund 100 professoralen Arbeitsmedizinern an deutschen Hochschulen in die Analyse mit einbezogen wurden. Die Grafik veranschaulicht gleichzeitig ein gebündeltes Maß an institutionellen Interessenskonflikten, die in dem gesamten System strukturbildend sind - es ist eine der am häufigsten von uns verwendeten Abbildungen, die das Maß der Verflechtung und Vernetzung bildlich demonstrieren:

Die Abbildung zeigt mit den roten Pfeilen die direkte Einflussnahme der Gesetzlichen Unfallversicherung auf die für diese Fragen zuständigen Gremien. Sie ist überall vertreten. Due schwarzen Pfeile stehen für die Funktionen von hier (nur) 4 maßgeblichen Vertretern der Arbeitsmedizin in diesen Gremien. Was die Grafik nicht zeigt/zeigen kann: die Auftragsvergaben (Gutachten, Forschungsprojekte) an diese Arbeitsmediziner. Ausführlich beschrieben ist dieses Netzwerk unter www.ansTageslicht.de/DGUV.

Die Mitglieder in den Gremien wissen: Je höher ein Grenzwert, umso mehr Gelder (Kosten) können die BGen und die sie finanzierenden Unternehmen sparen. So beträgt der Luftgrenzwert für Asbest seit dem Verbot 15.000 Fasern pro Kubikmeter Luft. Jahre zuvor lag er bei 2 Millionen, dem 133fachen, und wurde dann heruntergeschraubt – nach und nach und immer vor allem im Hinblick auf die Interessen der Wirtschaft; die Gefährlichkeit war jedem der Mitglieder des ÄSVBR BK (BMAS) und auch dem Vorsitzenden Prof. VALENTIN bekannt, ebenso den medizinischen Wissenschaftlern aus der Branche der Arbeitsmedizin, die regelmäßig Gutachten und Forschungsaufträge von den BGen bzw. dem DGUV-System beziehen. Korruption?

Der US-amerikanische Rechtswissenschaftler und Verfassungsrechtler Lawrence LESSIG bezeichnet eine Situation, in der „ein systemischer und strategischer Einfluss, ohne gegen bestehende Gesetze oder übliche ethische Regeln zu verstoßen, die Wirksamkeit einer Institution schwächt oder die Erfüllung der ihr anvertrauten Aufgaben behindert“, als „institutionelle Korruption.“

Hinweis: Die „Aufgabe des ÄSVBR BK ist die Sichtung und Bewertung des wissenschaftliches Erkenntnisstands“, wie es die Website des BMAS verlauten lässt.

2. (Gefahr)Stoffe ohne Grenzwerte

Neben der (wirtschafts)politischen Bedeutung von Grenzwerten und deren Regulierung existieren für viele (Gefahr)Stoffe gar keine Grenzwerte. Zwei Gründe kann es geben.

Grund 1:

So gibt es z.B. für Tricresylphosphat (TCP), ein Additiv im Turbinenöl, in all seinen Ausgestaltungen keinen Grenzwert - obwohl TCP bekanntermaßen toxisch ist. Der Grenzwert liegt bewusst bei Null. Hintergrund: Der erste Vorsitzende der MAK-Kommissionhatte über diesen Stoff geforscht und sich damit habilitiert. Er war sich über die Gefährlichkeit im Klaren und konnte in seiner über 20jährigen Amtszeit eine (Höhersetzung) verhindern – ein Glücksfall.

Das hält die BG V nicht davon ab, regelmäßig in (Auftrags)Studien (siehe dazu www.ansTageslicht.de/Schindler2013) im BG-eigenen IPA-Institut (im obigen Schaubild: großer Kasten innerhalb des roten Blocks, in dem die DGUV-Institutionen konzentriert sind) auf die geringen Belastungen durch z.B. ToCP – direkt oder indirekt gemessen – hinzuweisen und sie als medizinisches und juristisches Abwehrargument einzusetzen. TCP lässt sich nur sehr schwer messen, weil es eine sogenannte hit-and-run-Substanz ist: Einmal in den menschlichen Organismus geraten, richtet sie sofort Schaden an - mal mehr, mal weniger heftig bzw. auf der Stelle und/oder mit langfristigen Folgen - und wird dann im Körper abgebaut. Es ist das gleiche Problem wie bei Asbestfasern, die erst schaden und dann nicht mehr nachweisbar sind; ein Effekt, den man - umgangssprachlich - auch als "Fahrerflucht bezeichnet (siehe dazu www.ansTageslicht.de/Fahrerflucht).

So gesehen ein Instrument der Strategie Stufe drei und vier: mögliche, langfristige Gesundheitsfolgen abzustreiten, wie wir detailliert unter www.ansTageslicht.de/TCP zeigen.

Grund 2:

Grenzwerte gibt es aber oft auch deswegen nicht, weil Stoffe nicht erforscht sind und/oder die zuständigen Entscheidungsvorbereitungs-Gremien wie die MAK-Kommission oder der ÄSVBR BK beim BMAS sich damit (noch) nicht befasst haben (oder wollten) oder noch nicht zu einer mehrheitlichen Empfehlung gekommen sind. Sogenannte Cocktail-Effekte, also toxische Wirkungen von mehreren Stoffen, die sich z.B. gegenseitig verstärken (können), sind ebenfalls so gut wie kaum erforscht. Das liegt schon an der Menge der unzähligen Kombinationsmöglichkeiten.

In der von der BGV ebenfalls gerne ins Spiel gebrachte EASA-Studie (EASA AVOIL 2017), in der unter Labor- und nicht unter den Luftdruck- sowie Luftfeuchtigkeitsbedingungen einer Kabine in 10.000 m Höhe Triebwerksöle pyrolisiert wurden, hatte man 127 Stoffe identifiziert, darunter Substanzen, über deren Toxizität man wenig bis nichts weiß, und die teilweise nicht einmal von der EU-Registrierung REACH erfasst sind. Sie sind ohne große Kommentierung im „Appendix 6“ gelistet.

Wer also bei der BG V nach der wissenschaftlichen „Lehrmeinung“ nachfragt, wird mit dem Verweis auf eben diese Grenzwerte abgespeist. Dass in einer sog. Druckkabine nach dem Regelwerk der American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) in einer Höhe von über 5000 Fuß (1.500 Meter) überhaupt keine Grenzwerte anwendbar sind, wie sie beispielsweise für die Innenraumluft oder Arbeitsplätzen auf dem Boden gelten, verschweigt die BGV wohl bewusst – es würde ihre Argumentationskette zerstören.

Auf unsere neuerliche Nachfrage,

- wieso der BGV keine „veröffentlichten, zitierfähigen und allgemein anerkannten Forschungsergebnisse“ bekannt seien, die „Zweifel daran begründen würden“, dass bei „Unterschreitung aller Grenzwerte chronische Gesundheitsschäden … als nicht plausibel“ erscheinen lassen würden, und

- wer denn darüber entscheide, was als „zitierfähig“ oder „anerkannt“ zu gelten habe,

erhalten wir keine inhaltliche Antwort mehr. Nur dies: Die BG V wolle sich „nicht in einen Diskurs zur Diktion und zum Grundverständnis akademischen Arbeitens begeben.“ Und verabschiedet sich damit aus dem von uns angestrengten Dialog.

Soweit dazu, was die BG V unter "gängige Lehrmeinung" zu Grenzwerten versteht. Sie meint offenbar damit (nur) ihre eigene.

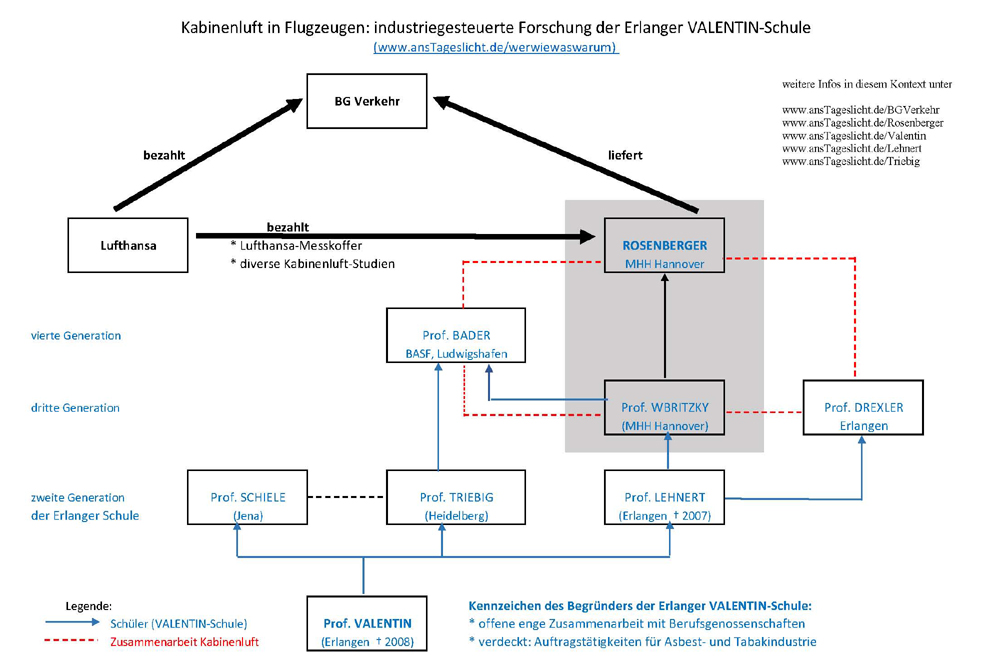

Die BG V-"Lehrmeinung" zu Schadstoff-Messungen in Flugzeugen

Stattdessen stützt sich die BG V auf solche beispielhafte Messungen, bei denen noch nie ein solches ernstzunehmendes Ereignis aufgetreten ist und gibt solche gerne auch in Auftrag. Bevorzugter Auftragnehmer: die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), an der bisher die VALENTIN-Schülerin in dritter Generation, Prof. Dr. R. WRBRITZKI am Inst. für Arbeitsmedizin zugange war.

Derjenige, der solche Messungen durchführt und fleißig darüber publiziert, ist ihr „technischer Laborleiter“ Wolfgang ROSENBERGER. Er hat dafür – im Auftrag der Lufthansa – sogar einen Messkoffer entwickelt, mit dem er sich mehrfach auf Reisen begab. Z.B.

- 117 Messungen der Kabinenluft 2012,

- 108 im Jahr 2017 usw.

Sein regelmäßiges Fazit: Die Auswertungen ergeben, „dass auch bei den in dieser Studie gemeldeten Geruchsvorfällen an Bord weder eine Gesundheitsgefährdung durch die Kabinenluft noch ein Zusammenhang zu neurotoxischem o-TCP oder sonstige chemische Substanzen in gesundheitsschädlicher Konzentration erkennbar ist."

Dabei orientiert sich der "technische Laborleiter" an jenen Grenzwerten, die es, erstens gar nicht gibt, und die zweitens nach Einschätzung der "American Conference of Governmental Undstrial Hygienists" (ACGIH) nicht anwendbar sind, weil der menschliche Organismus in einer sogenannten Druckkabine anders funktioniert als auf der Erde. Was und warum Fliegen in 10 Km Höhe etwas anderes als sich auf dem Boden zu bewegen, erklären wir unter www.ansTageslicht.de/ueberdenWolken.

Von all dem abgesehen: ROSENBERGER präsentiert nur Messergebnisse, die keinerlei Aussagen zur Toxikologie der gemessenen Substanzen beinhalten. Seine Arbeiten haben wir kritisch hinterfragt unter Wer, wie, was, warum? Wer nicht (richtig) forscht, bleibt dumm.

Die Messungen, die u.a. im Auftrag der Lufthansa durchgeführt wurden, beziehen sich daher auf Flüge ohne besonderen Fume Event-Vorkommnisse. Das gleiche gilt für die Messungen, die die EASA hat durchführen lassen. Ein drastisches Fume Event wurde bisher noch von keinem eingefangen, deshalb gibt es auch keine konkreten Zahlen zu a) den dabei entstandenen chemischen Substanzen, die entstanden sind und auch b) keine konkreten Zahlen zur Menge der Dosis dieser Stoffe (Exposition).

Dass bisher noch kein solches Ereignis gemessen werden konnte, hängt mit der Größe der Stichprobe an Messflügen zusammen. Schon nach der statistischen Wahrscheinlichkeit konnte der technische Laborleiter keinen ernstzunehmenden Fume Event-Vorfall messen. Bei einer – selbst von der Lufthansa konzedierten – Häufigkeit von 1 Vorfall auf 2.000 Flüge, ist die Anzahl der gemessenen Flüge viel zu klein. Anders gesagt: die Ergebnisse sind unbrauchbar. Würde man das ‚Glück‘ haben, die aufgetretenen Substanzen in der Kabinenluft eines Fume Event messen zu können, bräuchte man - nach den Standards der Toxikologie - mindestens vier weitere, um verallgemeinbare Aussagen über die Schadstoffbelastung zu treffen.

Auftragsforschung und Interessenskonflikte

Die Aussagekraft der MHH-Forschung wird aber auch an dem systemimmanenten Interessenskonflikt deutlich, wie er in der nachfolgenden Abbildung dokumentiert ist:

Bereits an der Dreiecksbeziehung oben in der Abbildung wird der erste Interessenskonflikt deutlich. ROSENBERGER misst einerseits im Auftrag der Lufthansa, die wiederum - zusammen mit anderen - die Berufsgenossenschaft Verkehr finanziert. Und just für die ist ROSENBERGER ebenfalls tätig. 'Klassischer' könnte eine solche Interessenskollision nicht sein.

Zum anderen ist ROSENBERGER (so wie seine frühere Chefin Prof. Dr. med. Renate WRBRITZKI) ein Vertreter in vierter Generation der sogenannten Erlanger VALENTIN-Schule. Die stand schon seit jeher eher auf Seiten der Industrie und der von ihr finanzierten Berufsgenossenschaften als dass sie die Probleme der Geschädigten im Fokus hatte.

Die Forschungsergebnisse sind - von der methodischen Unbrauchbarkeit einmal abgesehen (s.o.) - interessensgeleitete Auftragsforschung.

Möglichkeiten ein (ernsthaftes) Fume Event zu messen

Messtechnisch ein ernstzunehmendes Fume Event einzufangen wäre durchaus möglich. Die Lufthansa absolvierte - vor Corona - rd. 25.000 Flüge pro Woche. Nach der statistischen Wahrscheinlichkeit würde dies 10 Fume Events pro Woche bedeuten. Die aber nur dann Folgen hätten, wenn sie Eingang ins Technische LogBuch (TecLog) oder den FlightLog fänden (Konjunktiv!). Das wiederum geschieht nur auf Anweisung des Kapitäns. Und dies, so scheint es, unterbleibt nicht selten. Denn nach einem solchen Eintrag müsste eine Maschine solange am Boden bleiben, bis nach den Vorschriften der Hersteller (z.B. Airbus) die Klimaanlage inspiziert und die sogenannten ducts gereinigt, ggfs. am Triebwerk selbst oder der APU Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Ein Vorgang, der mindestens 10 Stunden in Anspruch nehmen, aber auch bis zu 24 Stunden oder länger dauern kann. Die Lufthansa ist über solche Vorgänge, wie wir regelmäßig hören - im Gegensatz zu dem, was sie nach außen hin rapportiert - 'not amused'. Das wäre das erste Problem, das offensiv angegangen werden müsste: zu konzedieren, dass es hier ein Problem gibt, Stichwort Fehlerkultur.

Um nun einem Fume Event auf die Spur zu kommen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Option 1: Es wird so lange gemessen auf so vielen Flügen, bis man tatsächlich ein solches Fume Event, das man zutreffender als "Cabin Air Contamination Event" bezeichnen sollte, eingefangen hat. Das kann dauern. Aber dies wäre die zuverlässigste Methode.

Option 2 wäre einfacher, sprich im Zweifel kostengünstiger, aber ethisch fragwürdiger. Jedenfalls auf den ersten Blick.

Wenn es in einer Maschine ein (ernstzunehmendes) Fume Event gibt und dies geschieht beispielsweise auf einem Flug ins Ausland oder zurück, so wird das Flugzeug in den seltensten Fällen, wie wir aus zuverlässigen Quellen hören, an Ort und Stelle 'in Ordnung' gebracht. In den meisten Fällen fliegt es zurück nach Hause, um dort 'gewartet' zu werden. Und oft tritt dann ein weiterer Vorfall auf, bei dem man - allerdings ebenfalls nachträglich nur - zumindest Restgrößen messen könnte.

In jedem Fall könnte man die Rückflugzeit nutzen, um den Lufthansa-Messkoffer aus dem zentral gelegenen Hannover zu jenem Flughafen zu bringen, wo die kontaminierte Maschine landen soll. Die Flugreisenden werden regelmäßig nicht über einen solchen Vorfall informiert, so dass von dieser Seite aus eher keine Beanstandungen zu erwarten wären, außer dass sich der geplante Anschlussflug verzögern könnte. Ob das ethisch vertretbar ist, sei dahin gestellt, denn in der Regel geschieht es ohnehin genau so.

Und nur in den allerseltensten Fällen, wenn sich ein Captain, sein Co-Pilot oder gar die Crew weigern, mit einer solchen Maschine den Rückflug anzutreten, wird eine Ersatzmaschine eingeflogen, um die Passagiere weiter zu befördern. In einem solchen Fall könnte der kontaminierte Flieger - ohne Passagiere, aber mit einer Ersatzmannschaft - dann gleich dahin fliegen, wo sich der Messkoffer befindet.

Geschehen ist dies, soweit wir es überblicken, bisher kein einziges Mal. Kein Interesse? Oder nur Sorge darüber, dass man sich damit selbst den Beweis für im Prinzip unverantwortliches Umgehen mit der Sicherheit liefern würde?

Option 3: Einbau von Messinstrumenten in jedes Flugzeug. Nach den Vorschriften und Regularien der Europäischen Flugsicherungsbehörde EASA dürfen - eigentlich - in der Kabinenluft keine "schädlichen Substanzen" sein. Das schreiben die EASA-Regularien "CS. 25.831" und "CS 25.832" vor, die in den "Certification Specifications CS-25" festgeschrieben sind. Aus diesem Grund ist - eigentlich - unter "CS 25.1309" ebenfalls vorgeschrieben, dass entsprechende Sensoren eingebaut sein müssen.

Allerdings: Keine Airline hält sich daran, egal ob aus Europ oder den USA oder sonstwo. Es wird auch nicht kontrolliert. Die EASA kontrolliert das nicht und in Deutschland kontrolliert die dafür - eigentlich - zuständige Behörde, das Luftfahrt-Bundesamt (LBA), ebenfalls nicht.

So gesehen besteht für die Luftfahrtgesellschaft weder ein Anreiz, diesen Vorschriften Rechnung zu tragen, noch müssen sie Sanktionen befürchten.

Die - eigentlich - für die Sicherheit gedachten Vorschriften laufen ins Leere. Mit Zustimmung der "Politik da oben".

Ein erstes Resümee:

So bleibt diese Erkenntnis:

- Ein ernstzunehmendes Fume Event wurde noch nie gemessen,

- die Möglichkeit, eine solche Messung nach der Wahrscheinlichkeit herauszufordern, unterbleibt, weshalb es

- „keine belastbaren Erkenntnisse“ gibt.

Belastbare Erkenntnisse gibt es deshalb - nur anhand der gesundheitlichen akuten und chronischen Beeinträchtigungen und der Langzeitfolgen, wie wir sie an anderer Stelle beschreiben (www.ansTageslicht.de/Betroffene-Fume-Event), wobei aber

- jegliche Zusammenhänge seitens der BG V und der von ihnen finanzierten Luftfahrtindustrie abgestritten werden, was

- ebenso die vielen Arbeitsmediziner machen, die für die BGen regelmäßig (gut dotierte) Gutachter- und Forschungsaufträge in dieser Sache übernehmen (z.B. Prof. DREXLER von der Uni Erlangen, Prof. NOWAK, Uni München u.a.).

Andere Motive für die Airlines, nicht zu messen

Würde man die EASA-Vorschriften "CS-25" ernst nehmen, die das europäische Spiegelbild der US-amerikanischen Regularien sind, wären davon weltweit etwa 23.000 Flugzeuge betroffen, die mit dem Prinzip der Zapfluft arbeiten und das passieren kann: Wenn also die Frischluftversorgung im Cockpit und in der Kabine über die heiß laufenden Turbinen abgezapft wird bzw. wenn dann die Dichtungen nicht einwandfrei funktionieren (mehr dazu unter www.ansTageslicht.de/ueberdenwolken) oder wenn es zu Ölablagerungen in der APU kommt (Beispiel: www.ansTageslicht.de/TUIfly), dass dann sich dann ein sogenanntes Fume Event ereignet.

Ein Umbau ist nicht nur ein Kostenfaktor, sondern dies würde auch einen Zeitfaktor darstellen, wollte man alle Maschinen umrüsten. Anmerkung dazu: Boeing hat bereits vor über zehn Jahren reagiert: der neue Flugzeugtyp Boeing 787, bekannt unter der Bezeichung "Dreamliner" holt sich die Luft nicht mehr aus den beiden Turbinen, sondern am Heck (Ram-Air-Prinzip).

Aber es gibt einen weiteren Grund, insbesondere für US-amerikanische Flieger und möglicherweise auch für ausländische Maschinen. In den USA hat jeder Kläger, der jemand anderen verklagt z.B. auf Schadensersatz, einen Anspruch darauf, dass die Gegenseite alle ihre Karten offenlegen muss. Konkret alle Informationen und Dokumente vor Gericht offenbaren muss. Geschieht das nicht und es stellt sich heraus, dass jemand Beweise zurückgehalten hat, ist ein solches Gerichtsverfahren auf der Stelle zu Ende. Verloren hat dann, egal wie sonst die Chanceh stünden, jener, der Beweise zurückgehalten hat. Dies gilt in den USA als "Behinderung der Justiz". Und ganz konkret hat dieses Prinzip einen Namen: "Discovery".

Das Pendant im deutschen Zivilreicht heißt anders: "Prozessbetrug". Und wird als gängiges Stilmittel eingesetzt.

Für die USA hieße das: Würden Sensoren oder sonstige Messgeräte ein Fume Event messen, hätte ein US-Bürger ein gerichtlich verbrieftes Recht darauf, die Messdaten zu erhalten.

Hierzulande würde das - vermutlich - anders sein: Die Daten würden unter das "Geschäfts"- oder "Betriebsgeheimnis" fallen, die EASA würde solche Zahlen eher nicht herausrücken und beim LBA müsste man absehbar den Klageweg beschreiten. Da man das alles auch ersteinmal juristisch durch- und ausfechten müsste, was lange dauern würde, ist derzeit nicht zu übersehen, wie das in Deutschland ausgehen würde.

Um all diese Unwägbarkeiten zu vermeiden, ist es für alle Airlines das einfachste, einfach nicht zu messen. Und alles auszusitzen.

Motive für die Berufsgenossenschaft Verkehr, nicht wirklich zu messen

Nicht anders bei der Berufsgenossenschaft Verkehr, die u.a. von eben diesen bzw. den deutschen Airlines finanziert wird. Der monatliche Beitrag pro versichertem Beschäftigten liegt bei 1,21 € jeden Monat. Im Jahr sind das knappe 15 Euro.

Absehbar würde dieser Betrag steigen, wenn das fliegende Personal nach einem Fume Event entschädigt werden müsste - so wie es eigentlich die Idee der "Gesetzlichen" Unfallversicherung einst vorgesehen hatte. Aber seit der Gründung Ende des 19. Jahrhunderts hat sich vieles verändert und die "Politik da oben" hat dem nicht nur tatenlos zugesehen, sondern diese Entwicklung teilweise auch aktiv befördert, wie wir unter Das System der (Deutschen) Gesetzlichen Unfallversicherung. Wie es gedacht war. Und was daraus wurde. Und warum. rekonstruiert haben.

Und so ist es a) einfacher vom 'Handling' her gesehen und b) kostengünstiger überdies, alles beim bisherigen zu belassen und mit der landauf - landab verkündeten "gängigen Lehrmeinung" darauf zu setzen, dass der Zeitpunkt möglichst lange hinausgeschoben werden kann, bis auch diese Strategie nicht mehr aufgeht.

"Eigene Forschung" bei Asbest und Passivrauchen als Strategie

Die Asbestindustrie und die Tabakkonzerne haben es - aus ihrer Sicht erfolgreich - vorgemacht, wie nützlich eigene Forschung sein kann. Mit den eigenen Ergebnissen, die den Erkenntnissen der unabhängigen Wissenschaft natürlich widersprechen, lassen sich "Zweifel säen", sprich Verunsicherung schaffen: bei den Beschäftigten, den Betroffenen, oft auch bei einigen Medien, und vor allem im politischen Bereich. Das Stichwort hatte eine der ganz Großen im weltweiten PR-Gewerbe kreiert, die sowohl die Asbest- als auch die Tabakindustrie beraten hatte: die in New York beheimatete Agentur "Hill & Knowlton". Es lautet: "scientific doubts must remain".

In Deutschland hatten diese beiden Industriezweige prominente wissenschaftlicher Unterstützer: aus der Branche der Arbeitsmedizin.

Die Asbestindustrie beispielsweise hatte in Deutschland - u.a. zu diesem Zweck - einen "Unabhängigen Wissenschaftlichen Beirat" geründet. Dessen Aufgabe: z.B. die kritischen "Asbestose-Ärzte" einzuschüchtern, so dass "aus diesem Kreis alle emotionalen, eigensüchtigen, überspitzten und wirklichkeitsfremden Aktivitäten auf dem Gebiet der Gesundheits- und Umweltgefährdung durch Asbest nicht mehr zum Zuge kommen können." Vorsitzender dieses "unabhängigen" Beirats: der Begründer der Erlanger Schule, Prof. Dr. med. VALENTIN (mehr unter www.ansTageslicht.de/Asbestchronologie-II). Ähnlich seine Einstellung beim Problem des Passivrauchens. Dass er Geld genommen hatte, störte ihn dabei nicht.

Und nicht anders sein Nachfolger, Prof. Dr. med. Gerhard LEHNERT: "Es spricht mehr gegen als für einen Kausalzusammenhang zwischen Passivrauchen und Lungenkrebs", so seine These als Ergebnis aus seinen eigenen wissenschaftichen Forschungen. Anders gesagt: Ein Zusammenhang könne "nicht als wissenschaftlich erwiesen" gelten.

Entsprechend hatten sie mit den Forschungsergebnissen der Industrien in ihren Stellungnahmen und Gutachten für die Berufsgenossenschaften und vor den Gerichten argumentiert, indem sie die "gängige Lehrmeinung" zum Besten gaben.

Heute weiß man es in diesen Dingen anders.

Die "Politik da oben" in Gestalt der Bundesregierung, konkret dem Bundesarbeitsministerium, sieht die "eigene Forschung" der Gesetzlichen Unfallversicherung als äußerst nützlich an, weil diese dazu beitrage, "den Ursachenzusammenhang zwischen Erkrankungshäufigkeiten einer bestimmten Personengruppe und gesundheitsschädlichen Einwirkungen im Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit aufzuklären." So in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bundestag 2018 (BT-Drucksache 19/4093).

Und deswegen stelle "die Unfallversicherung eine stabile Quelle für Forschungsmittel dar und fördert damit den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn durch interne und geförderte externe Forschung."

Die Berufsgenossenschaft Verkehr könnte sich für ihre "gängige Lehrmeinung" keine bessere politische Rückendeckung wünschen.

Hinweise:

Dieser Text lässt sich direkt aufrufen und verlinken unter www.ansTageslicht.de/Lehrmeinung. Die Kurzfassung (1 DIN A 4-Seite) findet sich unter www.ansTageslicht.de/Gerueche.

Ein Beispiel für die "eigene Forschung" in Sachen Kabinenluft findet sich in dem parallelen Text Wer, wie, was, warum? Wer nicht richtig forscht, bleibt dumm. "Kasuistik" beim aerotoxischen Syndrom.

(JL)

Online am: 27.07.2021

Aktualisiert am: 15.09.2021

Inhalt:

- Die "gängige Lehrmeinung" der BG Verkehr zu Fume Events: "Gerüche"

- Wer, wie, was, warum? Wer nicht richtig forscht, bleibt dumm. "Kasuistik" beim Aerotoxischen Syndrom

- Die Berufsgenossenschaft Verkehr. Oder: Wer nicht berufskrank ist, kostet nichts

Tags:

Aerotoxisches Syndrom | Arbeit und Lebensbedingungen | Arbeitsmedizin | Ärztlicher Sachverständigenbeirat 'Berufskrankheiten' beim BMAS | Berufsgenossenschaft | Berufskrankheit | Betrug | BFU | BG Verkehr | Bundesministerium Arbeit und Soziales (BMAS) | DGUV - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung | Fake Science | Falschgutachten | Fume Event | Gesundheit und Leben | Justiz und Fume Event | Kabinenluft | Luftverkehr | mangelnde Kritik- und Fehlerkultur | Sozialgericht | TCP - Tricresylphosphat | VALENTIN-Schule | Wissenschaftskriminalität

Der Text, den Sie hier lesen, ist Bestandteil des Themenkomplex

Krank durch Arbeit, konkret: durch kontaminierte Kabinenluft in Flugzeugen ("Fume Event").

Dazu gehören diese weiteren Themenschwerpunkte:

- Warum wir uns mit Kabinenluft und "aerotoxischem Syndrom" beschäftigen

- Technik & Wissenschaft: Cabin Air

- Vorfälle - "incidents"

- Betroffene. Und ihre Gesundheitsschäden

- Öffentliche Wahrnehmung des Problems der kontaminierten Kabinenluft

- Strategie: Intransparenz, Irreführung und Manipulation

- Fume Event: Was kann man tun?

Den Themenkomplex "Krank durch Arbeit" ganz generell haben wir dokumentiert unter www.ansTageslicht.de/krankdurcharbeit, wozu diese Themenschwerpunkte gehören:

- Das System der Gesetzlichen Unfallversicherung

- Gutachter und Justiz

- Die Rolle der Arbeitsmedizin

- 6 Beispiele von Betroffenen

- Die Kfz-Branche. Und ihre Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM)

- Was kann man tun?

Alle Themenschwerpunkte eines Themenkomplex bestehen aus mehreren (ausführlichen) Texten, die wir "Kapitel" nennen. Den gesamten Themenkomplex "Kabinenluft" im Überblick können Sie direkt aufrufen und verlinken unter www.ansTageslicht.de/Kabinenluft.